庭の片隅にひっそりと咲いたバラ。切り花にすると存在感が増します。

福岡の地に居住するからには黒田藩のことを「知っておかねば」と、古文書のサークルを覗いてみたのが2008年。同じ日本人が書いたとは思われないような文字。90度回転させればさながらアラビア文字のようです。この時代に生まれなくよかった・・・。きっと落伍者になっていました。

古文書を読む会で「福岡藩家老 黒田播磨日記 ― 嘉永六癸丑年 秘記御当番 ―」の解読を始めてから6年・・・。やっと製本にこぎつけ、先日200冊が出来上がってきました。

福岡市の先導で始まった古文書解読。終了の暁には製本して関係各所に配布するというのが建て前です。まだまだ膨大な量の古文書があるそうです。

黒田播磨は代々福岡藩の筆頭家老を努める三奈木黒田家の第10代目にあたります。

初代誕生のいきさつは、ドラマ「黒田官兵衛」のクライマックスシーン、官兵衛が荒木村重に幽閉された時にまで遡ります。

幽閉中に敵の身ながら牢番加藤重徳は官兵衛に温情をかけてくれ、官兵衛は救出された後その恩に報いるために次男を引き取って養子にします。長政の弟のように育てられ黒田一成の名前をもらいました。

関ヶ原の後黒田家が筑前に52万石の領地を得たとき、黒田一成は15000石を与えられます。これが三奈木黒田家で、藩でただ一人の大老職を務める「格別之家筋」として明治まで続きます。

そんな黒田藩家老、黒田播磨の日々の記録です。嘉永6年はペリー来航があり、ロシア艦隊が長崎に現れたりと日本は騒然とした時代です。人物一覧表なども入れるとおよそ250ページもなりました。

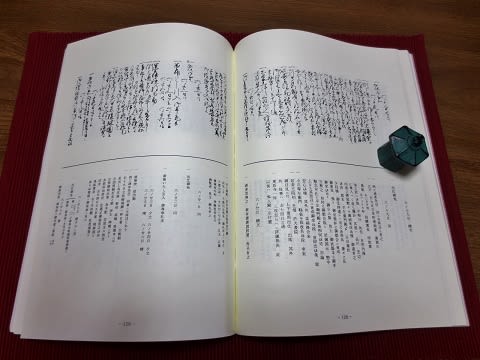

上段は、写真撮影した古文書でこれを手分けして解読していきました。

下段がその活字版です。

世の中にはこんな貴重な辞書があることを初めて知りました。『くずし字辞典』です。1Kgもあります。過去の膨大な墨蹟から色々なくずし字を拾い集めて載せられ編集者の執念を見る思いです。

もっともこの辞書だけでは先へは進めず、到底話にはなりません。手取り足取してくださる指導者の真摯な指導にありました。

文字をたどるのが精いっぱいで内容を深く吟味はできませんでしたが、佐賀藩と交代で長崎警備にあたっていたこと、武具の調達、金の動き、飛脚等通信のこと、登城の際の服装など、感情を交えずに記されています。

当時の外国の軍事力の認識を示す一文があります。「異船が不意に襲ってきたら焼き討ちもよし。・・・台場で石火矢大筒を以て打ち挫く。当方の船の帆柱を外国船に倒しかけたり、長熊手を打ちかけてこれを足場にして乗り移り、斧で相手の帆柱を切断し焼いたり・・・矢や松明を船に投げ入れ、当方が乗り移って防ぐ・・・」まるで源平合戦のようです。

そればかりでなく、武士のニュースもあります。不義密通、婚姻、離縁、放火、上司を殺して逃げていること、狩りのこと、歯痛腹痛で欠勤したこと、親孝行のこと、長寿を表彰したこと、病人が夏でも足袋の許可を申請した事などなかなか面白いところもあります。この後は「ヲロシア船渡来之記」の解読に入っています。

本になった段階でゆっくり読み直せばもっと楽しめそうです。