黒瀬ダムよりまだ奥に大保木という小さな集落があって、そこに廃校を利用した「西条市石鎚ふれあいの里」という、施設があります。宿泊棟6棟を備え、バーベキューや種々のイベントを行っていますが、その一つに草木染めがあります。月に一回、その当たりで採れる植物を使って染めるという教室です。

12月のテーマは「水色に染める」

わたしはぴんときました。水色に染めることのできる植物と言えば?

クサギの実!

今年集め損なったあの実。

それで、お友だちを誘って参加したというわけです。

例によって、現地集合です。歳をとってからはなるべく乗りあわせはしたくありません。

ふれあいの里のメタセコイア

行ってみると、飛び入りはわたしたち二人だけで、後は皆さん毎月通われている常連さんでした。 募集は1日6人、月~金の5日間。けれどベテラングループの皆さんは午後別に活動すると言うことで、今回体験するのは40人ということでした。まさかこんなに人気があるとは。

初めてのわたしたちのために講師の先生が改めて自己紹介をしてくださり、クサギの実を煮出しながらパイオニアプランツのお話もしてくださったというわけです。

一人分の実。

作業は、一人一人別々に行います。

これを40人分も集めたの~ ベテランさんたちは自分たちで集めてきたそうですから、もしかしたら30人分くらいかも。それにしてもすごい量です。わたしは自分の実集めを思いだしました。実際、山だからいくらでもあるかというと、そういうわけにはいかず、中には山の持ち主さんの許可を得ないと取れないものもあるのだとか。自分もクサギ集めに失敗した身なので、ご苦労がよく分かりました。

さて、クサギの場合は鍋で煮だして実を漉して染液を作ります。色が出なくなるまで何回も煮出します。

実が揺らぐくらいの水を入れて。

一番煎液

3回目?

しまいには実をつぶしてさらに色を出します。

結局、つぶしてからでも3回、染液を採りました。まさに搾取。クサギが気の毒になるくらい色を搾り取りましたよ。

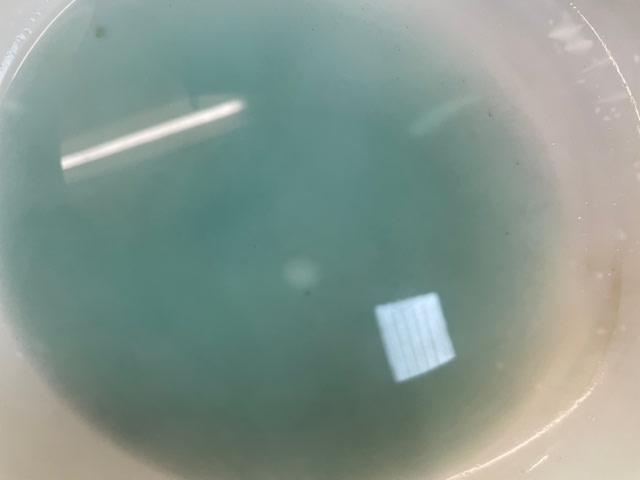

色のついた水をすべて一緒にします。

シルクのスカーフの縦半分を折りたたみながらつまんでいき、輪ゴムで縛ります。

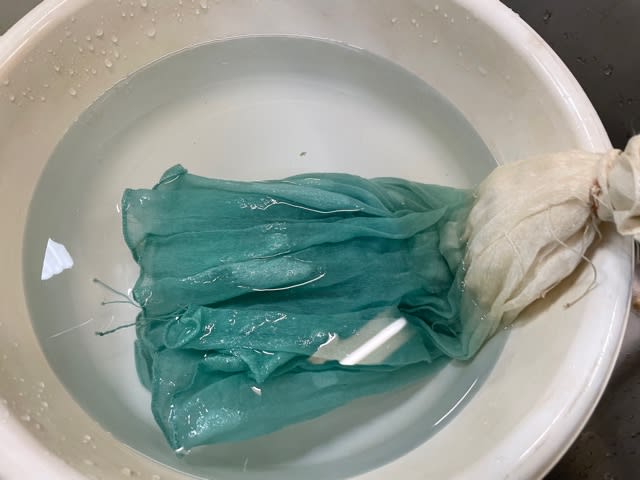

最後に水洗い。

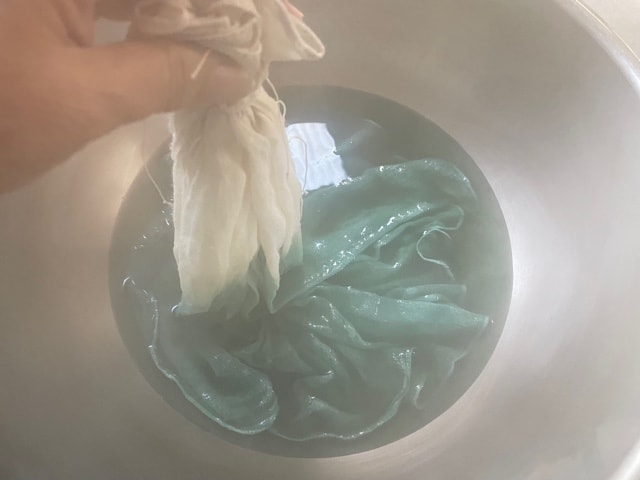

染液を沸かしながら下半分だけ染めます。なぜかというと、実が足りないからだそうです。全体をブルーに染めるにはもっとたくさんの実が入るそうです。だいたい染める布の重量の3倍がめやすだそうです。

クサギの場合、実が多くても布の染料を染みこませる容量が限られているらしく色が濃くなると言うことはないのだそうです。いったん乾かしてもう一度染めてもきれいにはならないそうです。

残った液を片付けるとき、みんなで持ち寄ってくらべてみたら、少しずつ色がちがっていました。

染める材料の生育状態とか、その日の気候とか、煮出す温度によってもちがうそうで、極端な例では市販の染料でもロットによって微妙にちがうんだとか。

軽く搾って持って帰りました。

言われたとおり、バスタオルに挟んで(わたしは革を乾かすために子供用のタオルケットを使っています)室内に干しました。

絞ったのをふたつおり

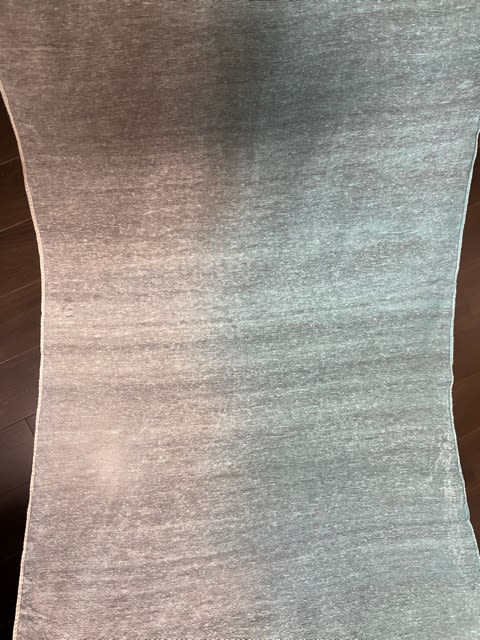

乾いたもの

クサギは防染をしないので、ことのほか色が飛びやすく、蛍光灯でさえ退色が進むのだとか。使わないときには光が当たらないようにしまう、とか、色あせてきたら今度は上から黄色で染めるかするとまたちがった味わいになるとか、いろいろ教えていただきました。

すてき。いつ使おうかな?

取り敢えずわたしは不織布の袋に入れ、防虫剤を入れて(シルクは虫に食われるので)大事にタンスにしまいました。 染めたこと、忘れないようにしなくては。