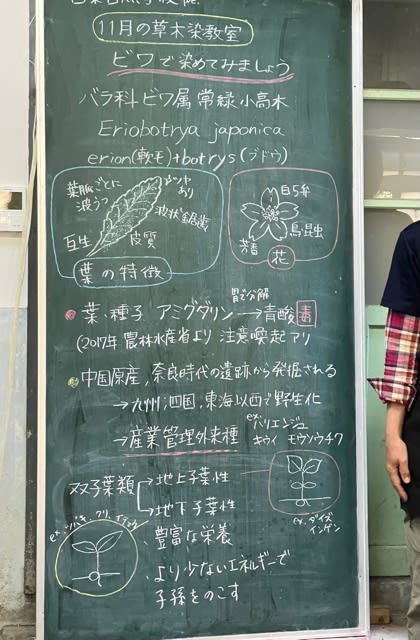

11月の草木染教室

今回も興味深いお話が聞けました。

産業管理外来種

初めて聞く言葉でした。農業のために導入され、本来きちんと管理して栽培されなければならない植物が今野生化しているそうです。ビワもそうですが他に、ハリエンジュー養蜂 孟宗竹ーたけのこ栽培 キーウィー果樹栽培。 たしかにビワは種から簡単に芽が出ます。うちの周りでも栽培をされてないビワがたわわに実っているのを見ます。キーウィも実はたくましい植物で、子供たちが小さいとき植えたキーウィが30年以上たってまた伸びて来て、先日根こそぎ掘り起こしたところです。

ハリエンジュはすでに自然の中に溶け込んで大昔からある木のようになっていますし、孟宗竹などは対策に苦慮しているくらいです。孟宗竹も大きなたけのこがとれるというので導入された作物だったんですね。ちゃんと管理されている竹林というのは傘をさして通れるくらい間隔をあけて切っているそうです。しかし管理をやめるとその繁殖勢いはものすごく、うちの方でもその勢いは止まりません。放置竹林の伐採活動なども行われているくらいです。でも、7年間出てきたたけのこを退治し続けると根絶させることができるそうです。

さて、ビワの草木染ですが、葉ではなく木の皮を使います。

短く切った枝をぐつぐつ茹でて皮だけをはぎ取ります。

茹でると簡単に皮がはげるそうです。今回はその作業はすでに先生のほうでやってくれていました。

最初に煮出した1液、2番液は色素が強すぎるので3回~5回煮だすことを繰り返して、最後にそれを全部合わせて布を染める液を作ったそうです。しかも、その液は空気に触れると赤みが増します。最初は黄色が強く、教室最終日に参加の私たちはかなり赤い染め上がりになりました。

1回目染めて水洗いしたもの

ほかの参加者が1回目染液につけた木綿のストール

2回目液につけるとき私は持ってきた2枚のストールも一緒に入れました。

黄色っぽいのは春に染めたカラスノエンドウの1枚。これは2枚のストールを合わせていたので1枚を違う色にしたかったのです。

右のほうは昔アカネで染めたもの。色が薄れてきたので染め直しました。

下のほうが今回染めようと早々と用意していたもの。とても繊細なストールで出来上がりが楽しみです。

たった一人の男性参加者は鉄媒染で染めていました。この方、1回目ミョウバン媒染で染め、今日は2回目の参加だそうです。木綿の手ぬぐいを染まりやすいように薬品処理し、ところどころ縛って染めていました。

ミョウバン(アルミ)媒染と鉄媒染ではこんなにも違う色に染まります。

どんなに染まっているか見たいねえと言ったら、その場で糸をほどいてくれました。

すばらしい!

ちゃんと物差しで図って縛ったそうです。「私だったらこの辺でいいかあ、って適当に縛るのに。」と言ったらほかの人も「そうよねえ。」どんな模様にするか計算しなければこうはいきませんよねえ。

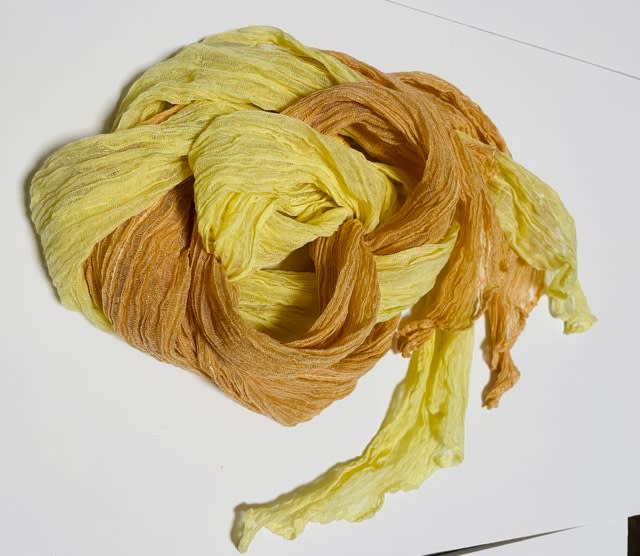

帰って染めたものを陰干しして出来上がりです。

カラスノエンドウで染めたスカーフの半分をビワで染め直したもの。元通り縫い合わせるとこんな感じになりました。こちらはポリエステル混紡のためシルクほど色が入りません。実際の色はもっと淡いベージュです。予想よりうんと薄い色で物足りません。鉄媒染で染まる色にしたかったんですけどね。

メインのストール。華やかな色と繊細な織。予想通りの出来で大満足です。

だけど、これを巻くときってあるかしら。最近の私は、田舎に住んでいるくせにさらに寂しい場所にばかり出かけています。おしゃれして出かける機会はすっかり少なくなりました。