続いて本日最大のメインである浄土寺。

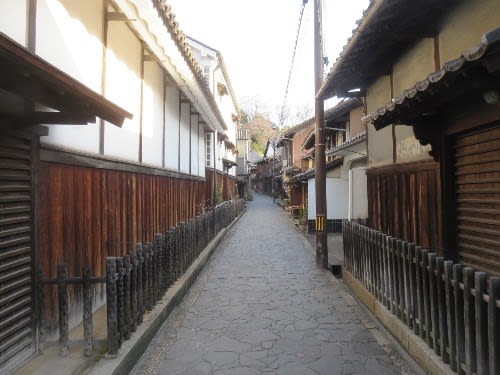

ここへ行く道は相当狭いということが、

ネットで書いてあったので商店街の有料駐車場に停め、

徒歩で浄土寺へ向かった。

【西郷四郎像】

もうすぐ浄土寺に到着という所で、

このような像を発見。

彼は講道館四天王の一人で、

姿三四郎のモデルとなった柔道家なのは有名ですね。

そういや近くに西郷寺というのがあったな。

徒歩であの坂を登るのが嫌だったので行かなかったけど。

【西郷四郎逝去の地碑】

大正9年(1920)妻の郷里である尾道に訪れ、

浄土寺の末寺吉祥坊(廃寺)で神経痛の療養をしていたが、

大正11年(1922)12月23日57歳で死去した地。

【裏門】

左手に見えるのが重要文化財の裏門です。

すぐ近くに平行して山門があるのに、

裏門とはこれいかに。

無料駐車場はここを通り、

先に進むと境内に停めれます。

ネットでは細い道と書いてあったが、

これぐらいなら余裕ですね。

車で境内まで行ったら良かったと後悔した。(^^;

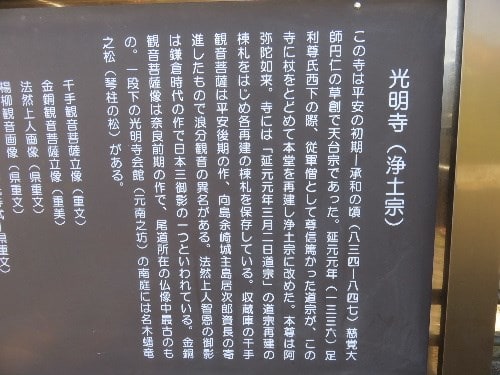

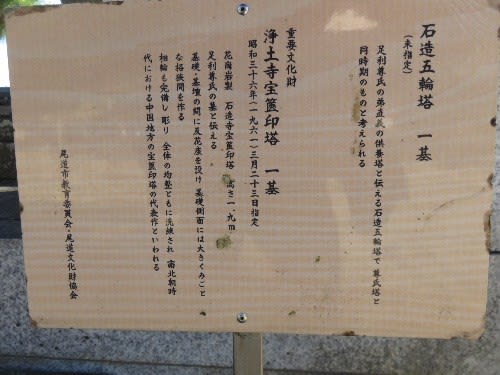

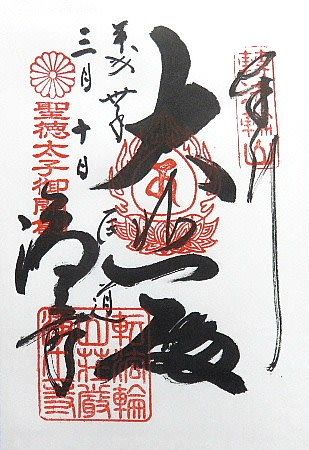

所在地:広島県尾道市東久保町20-28

宗派:真言宗泉涌寺派

御本尊:十一面観世音菩薩

創建:推古天皇24年(616)

開基:(伝)聖徳太子

札所:中国三十三観音霊場、尾道七佛めぐり、備後西国三十三観音霊場、尾道社寺めぐり

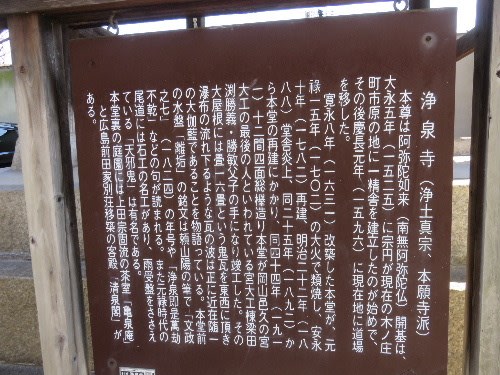

【縁起】

転法輪山大乗律院荘厳浄土寺は遠く飛鳥の昔、推古天皇24年(616)、

聖徳太子の開基と伝えています。

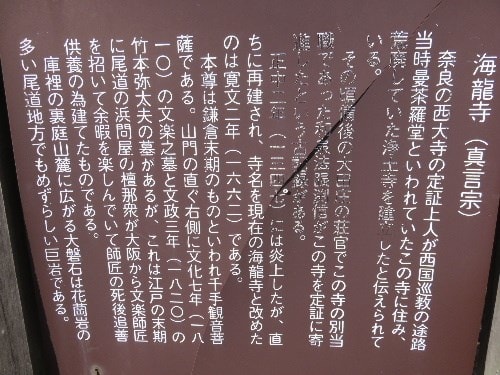

鎌倉時代の終わりに西大寺の定証上人が西国教化の途すがら、

浄土寺末の曼荼羅堂(現海龍寺)に安居していた頃の浄土寺は、

堂塔を守る人さえもいない有様でした。

そこで上人は里人の懇請を容れて浄土寺の再興を発願し、

尾道浦の大檀那光阿弥陀仏らの援助によって嘉元元年(1303)から、

同四年(1306)にかけて堂塔を造営し華やかな落慶供養を営みました。

ところが竣工後わずか二十年の正中2年(1325)に至って、

諸堂宇悉く炎上という悲運に見 舞われましたが、

嘉暦元年(1326)には早くも尾道の邑老道蓮・道性夫妻が、

堂宇再興の大願を発して金堂・山門・多宝塔 ・阿弥陀堂等を再建

その後は一度も災禍にも遭わず、

六百余年の風雪を凌いで今日までその威容を保っております。

【山門】

南北朝時代に再建された重要文化財。

【境内】

浄土寺といえばこの写真をよく見ます。

左が重文の阿弥陀堂で右が国宝の多宝塔です。

素晴らしい。(^^

尾道に来た甲斐がありますよ。

このお寺にはハトが非常に多い。

ハトは糞害もあって嫌われるのですが、

このお寺では大切にされているようですね。

【本堂】

嘉暦2年(1327年)或いは元徳元年(1329)に再建された国宝。

参拝した時は重文かと思ってましたが、

国宝だったのね。(^^

まずは外陣に入ってお参り。

係りのおっちゃんに拝観料600円を支払い、

本堂と阿弥陀堂内陣、方丈、庫裏、客殿、庭園を拝観。

まずは本堂の内陣に入れていただき、

荘厳な観音堂のような雰囲気を堪能。

御本尊を除く諸仏や足利尊氏公の肖像画も見れました。

係りのおっちゃんが細かく説明していただき、

いろいろ話しがはずむ。

ここだけで600円の元を取った。(^^

堂内は撮影不可でした。

続いて阿弥陀堂の内陣へ。

入ってすぐに蓮如上人筆の六字名号の掛け軸。

浄土真宗の蓮如上人のモノが何故あるのか、

よく分からないそうです。

中央には阿弥陀三尊像が祀られていました。

特筆すべきは天井近くの四方の壁に、

卍崩し組み子細工がされていたこと。

普通に見ると卍に見えるのに、

離れたり光加減により形が変わったり、

赤が緑に見えたりする。

目の錯覚を利用した視覚トリックなんだろうけど、

これは本当に不思議でしたね。

これは是非とも撮影したかったけど、

残念ながら撮影不可。

続いて方丈と庭園へ。

【歓喜天】

方丈横に歓喜天が祀られているお堂があります。

こちらはお寺の方でも滅多に中に入れないそうです。

お堂の下を通って方丈へ。

【方丈】

元禄3年(1690)建立の重要文化財。

重厚な上段の間が見事でしたね。

方丈の中も残念ながら撮影不可。

係りの方の説明は方丈で終了。

庭園や客殿は自由に拝観することが出来ました。

【方丈庭園】

建仁寺で見れるような禅宗っぽい庭園です。

奥に見えるのが正徳2年(1712)に建立された唐門です。

庭園は撮影OKでした。

【名勝庭園】

方丈横にはもう一つの庭園があります。

こちらは先ほどの方丈庭園とは違った築山泉水庭園で、

多くの石を計算され尽くして配置した見事なものです。

庭を見ていると京都の大寺院に参拝しているような錯覚を覚える。

【露滴庵】

これはあの秀吉公が桃山城に建てた茶室燕庵を移築したもの。

重要文化財。

【客殿】

享保4年(1719)建立された重要文化財。

こちらも中を拝観出来ますが、

撮影不可でした。

【中庭】

【庫裏】

庫裏は撮影OKでした。

梁も見事なものです。

享保4年(1719)建立された重要文化財。

庫裏の玄関に出て拝観終了。

いや~実に見所たっぷりな拝観であった。

観光客は千光寺に皆さん行かれますが、

神社仏閣巡りが目的なら圧倒的に浄土寺の方が満足度は高い。

千光寺は確かに景色は最高に素晴らしいけどね。

【宝物館】

宝物館はプラス400円で拝観可能ですが、

今回は時間の都合上、拝観はしませんでした。

次回は必ず。

とりあえず長くなりましたので続きは明日。