拍に乗ることによって,リズムに最小限の秩序が生まれるわけであるが,それらをさらにまとめる(整える)役目をするものに拍子があり,近世の音楽ではほとんど必須のものとされている。

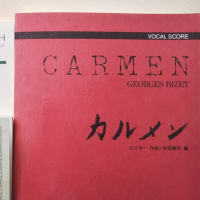

と,1960年に発行された「楽典」という本に書いてある。音楽を志す者,ほぼ全員が読んでいる本である。

|

楽典―理論と実習 価格:¥ 2,048(税込) 発売日:1998-12-10 |

次に「拍子」の定義が続く。

拍子というのは,何拍ごとかに心理的な強点(力点)を周期的に設定して,拍の進行を整理・統合する組織である。それは,何拍ごとかに何らかの点で反復を行うことによって実現される。

「心理的な強点」「何らかの点」,このあたりで抽象的になってわかりにくくなるが,「楽典」には具体例が書いてあるので,おおよそのところは見当つくはずだ。定義はもう一つある。

拍子というのは,強拍といくつかの弱拍との規則的交替である。

問題は,これを演奏にどう反映させるかである。親切にも,いくつかの注意書きがある。

・強拍・弱拍は,直接音量の強弱で表そうとすることは少ないのであり,通常,音の長短や高低その他によって心理的に意識させるのである。

・強拍というのは,もともと「心理的な」強点なのであるから,実際に鳴る音の強さとは必ずしも一致しない。弱拍についても同様である。 拍子を感じさせる力の内在する旋律やリズムは,全部の音を,均等な音で鳴らしても,十分に,何拍子かということや,強弱関係を意識させ得るものである。そして,それらは,crescendo, diminuendo,あるいは多少のアクセントによって,簡単にくずれるものではない。

・したがって,特定の指示のない場合に,曲の強拍を強く,弱拍を弱く演奏して良い効果を発揮することもあるが,場合によっては,そのような奏法を行ったために,非常に不自然な,あるいはこっけいな,作者の意図に反する悪い結果を生むこともある。 ゆえに,強拍は強く,弱拍は弱く演奏するものと一律に決めてかかってはならない。

ここまで読むと「じゃあ大して意識しなくてもいいのかも・・・」と思ってしまう人が大半なのではないだろうか。

ところで「音楽上のアクセントの種類は三つある」と平凡社の音楽大事典には書いてある。

・強弱アクセント

・高低アクセント

・緩急アクセント

これらのアクセントは,上述「楽典」の「強点」とほぼ同じことを指していることが,この分類法でわかる。そして,一般的なイメージとしてのアクセントは「強弱アクセント」ということになろう。

で、演奏上これをどう取り扱うか。

そこで、前掲のCD演奏がとても参考になる。つまり、もと歌を知らないクラシック演奏家が、楽譜のみを頼りに(クラシック流に)演奏するとこうなる、という典型例だからだ。お聞かせできないのが残念。

どうなっているのかというと、各小節の1拍目に、律儀にも必ずアクセントがついている。ほとんどが、わずかに強くてわずかに長い。つまり「強弱」と「緩急」のミックスである。そして、前述の通り、これを認識できない人も多いくらい微弱なものになっている。これが「クラシックの流儀」だと言って良いだろう。

つまり、「楽典」に載っていたアクセントは、基本的に付けるものなのだ。付けて初めて拍子が成立する。問題は「付け方」。

一流でなくても、欧米人の演奏には、必ず付いている。だから、とにかくいろいろ聴いているうちに、おおよそのことは見当がつくだろう。ポイントは「緩急アクセント」。強くするのがふさわしくない時、あるいは困難な時は、音を伸ばしている、これに注目していただきたい。

「楽典」にも事典にも載っていて、かなり昔から自明のこととされている割には、全く定着しておらず、毎日のレッスンで毎回指摘している事項である。これさえ言っておけば先生の役割を果たしたことになる、という意味では楽ちんかもしれないが、やはり、早く言わないで済む日が来てくれた方が嬉しい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます