唐招提寺を出た後薬師寺に向かった。近鉄線を右に見ながら南に10分ほど歩くと、薬師寺に到着する。

北門から境内に入ると、すぐに立派な伽藍が現れる。でも、どれもわりに新しく見える。

薬師寺は、天武天皇の発願を機に建設が動き出し、現在地には718年に移転している。ただ、大伽藍は何度もの災害によって喪失し、近年までは東塔だけが残るという寂しい状態になっていた。

それを復興させようという運動は昭和になってから活発になった。高田好胤管主の写経勧進などによる活動が実って金堂、西塔などが次々と再建され、ついに白鴎伽藍が蘇った。

まず最初に再建されたのが金堂。火事で焼失したのが1528年のことだったが、創建当初の姿そのままを再現させようと、宮大工西岡常一棟梁を始めとする大工たちの努力によって、1976年に見事に復元された。

次に復元されたのは西塔。唯一残されていた東塔の徹底した調査の末に、緩めの屋根の勾配、青い連子窓の設営などの設計がなされ、1981年に完成に至った。こうして創建当初の白鴎伽藍が徐々に蘇って今日に至ている。

(カラーブックス 薬師寺 唐招提寺 より)

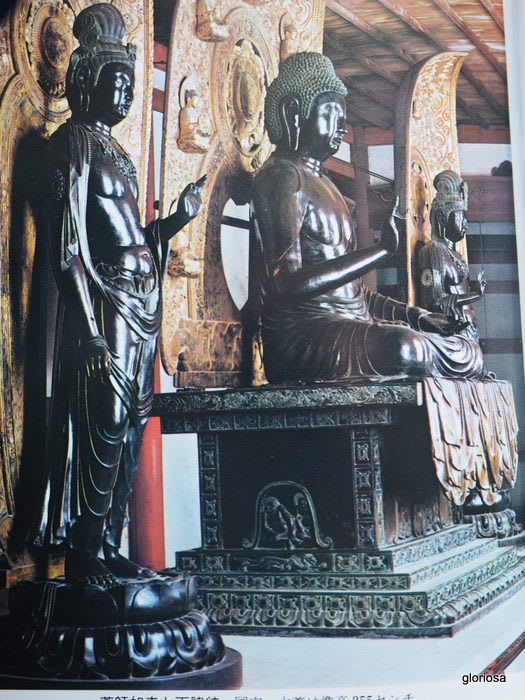

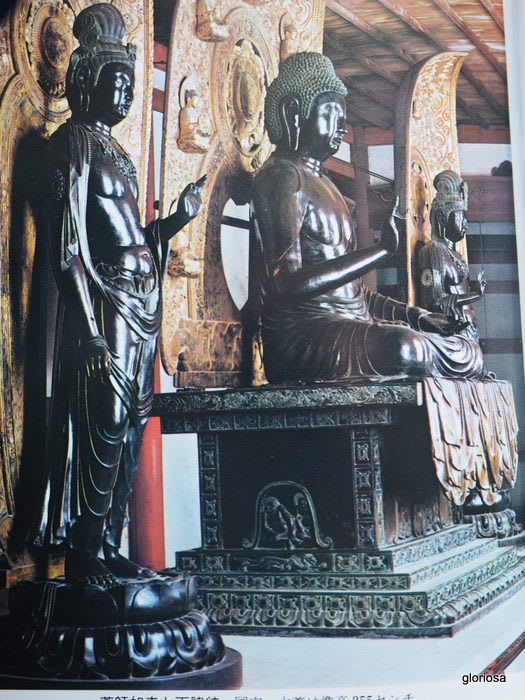

金堂には薬師三尊像が並ぶ。

(週刊朝日百科 日本の国宝 より)

中央に薬師如来が座り、右に日光菩薩、左に月光菩薩が控える典型的な三尊像だ。

ここで少し基礎的な学習をしよう。大ざっぱに言えば仏像にも位が存在し、最上位には悟りを開いた「如来」が位置する。釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来などがあり、薬師寺の薬師如来ももちろんこの最上位に当たる仏様だ。名前にもある通り健康を守る仏様。ここの薬師如来は680年に天武天皇が皇后の病気回復を願って造立したもの。堂々と、しかも品位のある姿だ。

次にまだ修行中ではあるが人々の苦しみを救う「菩薩」がいる。観音菩薩、弥勒菩薩、文殊菩薩などがあり、日光・月光の両菩薩もこの位置だ。

(週刊朝日百科 日本の国宝 より)

(週刊朝日百科 日本の国宝 より)

日光菩薩。腰をひねってS字型に近い動きのある立ち姿をしている。この形は三曲法と呼ばれ、古代インドの彫刻が源流になったものだ。またヨーロッパでも体重の多くを片脚にかけて立つコントラポストという立ち姿があり、ギリシャ彫刻で始められたものをルネサンス期にドナテッロらが復活させたものだ。

こうした歴史の中で我が国でも白鳳期に、直立した硬い形から進歩した造形美が現出した。

(週刊朝日百科 日本の国宝 より)

(週刊朝日百科 日本の国宝 より)

月光菩薩も同様だ。花の装飾をデザインした宝冠も美しい。

その次には仏教の教えに従って悪を打ち砕く「明王」。不動明王、金剛夜叉明王などだ。さらに仏教世界の守護神として敵から守る役割を持つ「天部」がある。持国天、広目天などの四天王、金剛力士、帝釈天、八部衆などがここに当たる。

話を戻そう。薬師三尊像は三体とも金箔がはがれて今では黒光りした姿のになっているが、それがかえって、堂々とした静寂世界が支配する金堂の空気を醸成しているようにも見える。我が国における白鳳時代を代表する金剛仏だ。

(週刊朝日百科 日本の国宝 より)

(週刊朝日百科 日本の国宝 より) (週刊朝日百科 日本の国宝 より)

(週刊朝日百科 日本の国宝 より)

(JRキャンペーンポスター より)

(JRキャンペーンポスター より)