一葉の旧宅から質屋の伊勢屋まではほんの数分。3階建ての家屋のある10数段の石段を上ると、伊勢屋の白い壁が見えてくる。

当時は石段ではなく土の坂だったろうが、この上り坂を風呂敷包みを片手に、小走りに駆け上がる若き一葉の姿が、思い浮かぶ瞬間があった。

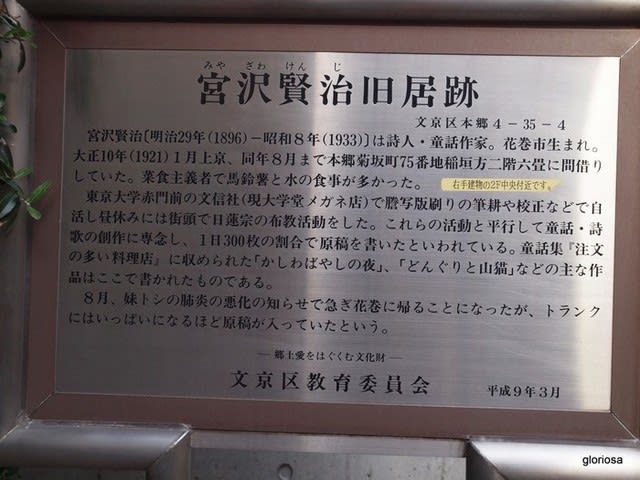

また、この場所にももう1つのエピソードがある。 石段の下、坂道の突き当りの家の2階には、一葉が死亡してからちょうど25年後の1921年(大正10年)1月にに宮沢賢治が岩手から上京し、この場所に下宿した。東大赤門前にあった文信社で筆耕、校正などの仕事をしながら自活していた。

その間、「注文の多い料理店」の中の「かしわばやしの夜」「どんぐりと山猫」などはこの地で執筆したものだ。

ただ、8月に妹トシの肺炎悪化の知らせを受けて花巻に戻ることになり、賢治の短い東京生活はあっけなく終わりを告げた。トランク一杯の原稿を携えての帰郷だった。

菊坂町一帯には明治時代菊畑があったことから、その名前が付いた。訪れたのが春だったので、さすがに菊の花は見かけなかったが、そこかしこに花々が見られた。

井戸水を汲み上げるポンプも、旧一葉宅以外でも設置されていた。

その菊坂町の1段上は本郷台地になる。

急な上り坂があり、炭団坂と命名されていた。

標識には「雨上がりには炭団のように転び落ち、泥だらけになってしまったことであろう」と、地名の由来が記されていた。

上りきると、標識がある。1884年からの3年間、ここに坪内逍遥が住んでいた。

坪内逍遥は明治期の写実主義の作家。ここで「小説神髄」「当世書生気質」を執筆した。

逍遥の精神を表現した言葉「文学は芸術である」は有名な言葉だ。この言葉からふと浮かんだのは、昨年のボブ・ディランのノーベル文学賞受賞。あのニュースは「歌詞は文学である」と宣言したような出来事だった。

また、この地を訪れた二葉亭四迷に逍遥は言文一致の小説執筆を勧め、その結果「浮雲」が誕生したというエピソードも残っている。

また、逍遥が転居した後は旧伊予藩久松氏の所有する寄宿舎「常盤会」となり、そこに若き頃の正岡子規が寄宿していた。

子規は上京して第一高等学校から帝国大学に入学、ここで学生生活を送った。ここから菊坂方面を見て作った句がある。

「ガラス戸の外面に夜の森見えて 清けき月に 鳴くほととぎす」

子規は、一時引っ越したこともあったが、1890年(明治23年)1月から1891年10月まではこの常盤会に住んでいた。一方、一葉が菊坂町に引っ越して住んだのは1890年9月から1893年7月まで。

つまりこの期間は2人の文人がわずか数10mの距離の地に住んでいたわけだ。従って学校帰りの子規が質屋に走る一葉と、あの狭い石段ですれ違ったことも十分考えられる。

ただ、まだ2人とも文壇デビュー前の無名の市民だった。

この高台からの見晴らしは、晴れ晴れとした気分にさせてくれる。

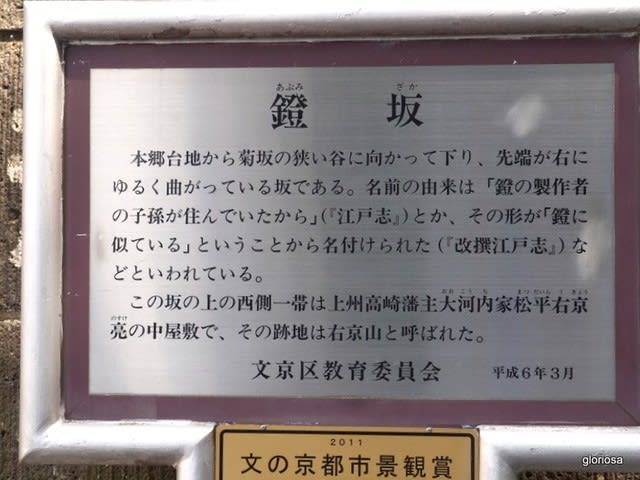

さらにもう少し西側の坂は鐙坂(あぶみざか)。坂が鐙状に曲がっていたことから名付けられた。

この坂もかなり急。しかし、脇の石垣など風情のあるままに残されていて、菊坂町ともども明治の雰囲気を懐古出来そう。

そのためか、文京区の景観賞受賞のプレートが貼ってあった。

「旧真砂町」という標識も。これによると、泉鏡花の「婦系図・湯島の白梅」の舞台となったことでも有名だという。

学生早瀬主税と元芸者お蔦との悲恋の物語。「別れろ切れろは芸者の時に・・・」の名セリフで有名だ。そのロケで、鶴田浩二と山本富士子のコンビのシーンがこの周辺で撮影されたという。

また、この坂の途中に金田一京助の旧居跡という標識も見つけた。本当にこの付近は文学にゆかりのある標識があふれていた。

司馬遼太郎は「街道をゆく 本郷編」で、本郷界隈のことを「明治の近代文学の揺りかご」と評している。