台方稷山地区は、成田市役所の西約5kmのところ

成田市役所下市信号を南西へ、国道51号成田街道です

約2.2kmの「不動橋交差点」信号を右(北西)へ、国道464号中央街道です

約600mの「日赤成田病院前」信号を左(南西)へ、まだ国道464号宗吾街道です

道成りに約3.6km(途中宗吾霊堂前信号手前で90度右に曲がります)で右手に麻賀多神社が見えて来ます

国道沿い左右に 駐車場・駐車スペースが有りますので利用させて頂きました

駐車場・駐車スペースが有りますので利用させて頂きました

西向きに参道入口の鳥居です

義民ロード案内板です

麻賀多神社社號標です

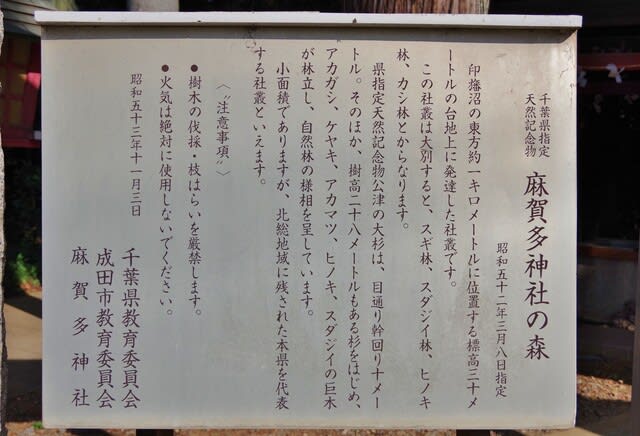

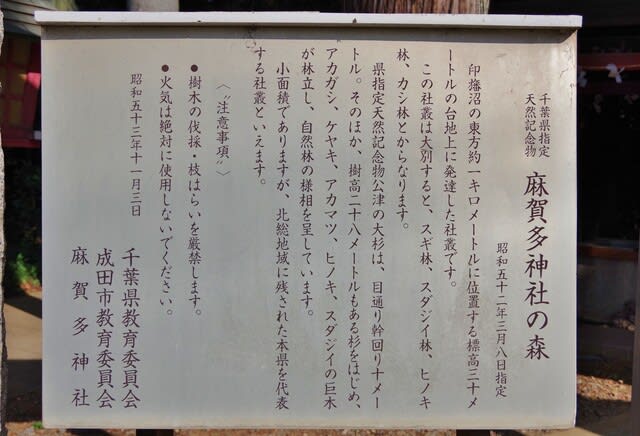

説明版です

千葉県指定天然記念物

麻賀多神社の森

昭和52年3月8日指定

印旛沼の東方約1kmに位置する標高30mの台地上に発達した社叢です。

この社叢は大別すると、スギ林・スダジイ林・ヒノキ林・カシ林とからなります。

県指定天然記念物公津の大杉は、目通り幹周り10m。そのほか、樹高28mもある杉をはじめ、アカガシ・ケヤキ・アカマツ・ヒノキ・スダジイの巨木が林立し、自然林の様相を呈しています。

小面積ではありますが、北総地域に残された本県を代表する社叢です。

昭和53年11月3日

千葉県教育委員会・成田市教育委員会・麻賀多神社

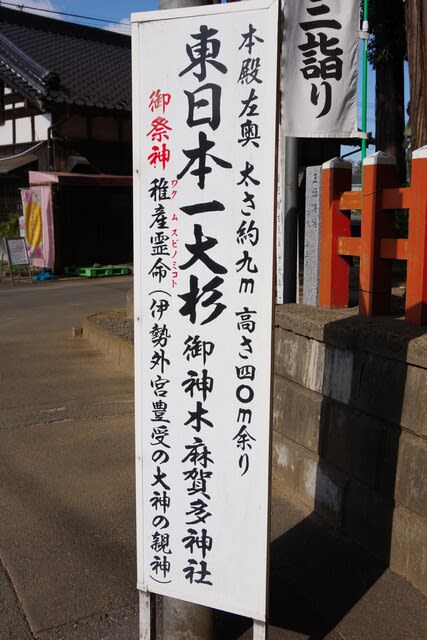

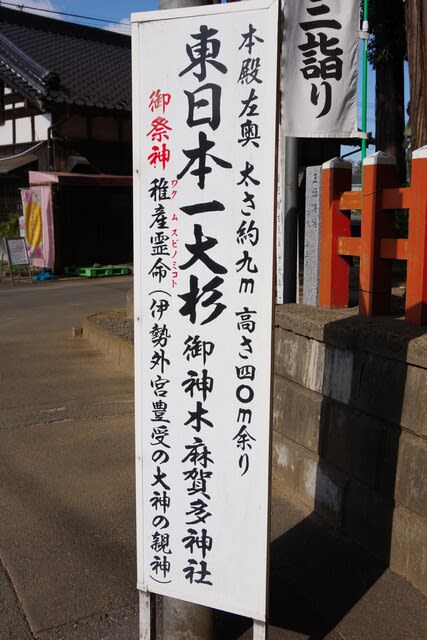

東日本一大杉の案内板です、こちらの太さ表示は約9mです。

大杉は、このブログの2017年12月5日に紹介済みですので、

(写真の露出や画角・位置などの修正をしていないので見ずらいかもしれませんが、バックナンバーから年月を選んでカレンダーから日付を選んで頂けると探せますので見て見て下さいね!!)

今回はスダジイがメインになります

手水舎です

参道を進みます

参道右(南)側に祓戸社です、御祭神は瀬織津姫・気吹戸主・速秋津姫・速佐須良姫の四柱です

成田市文化財説明版です

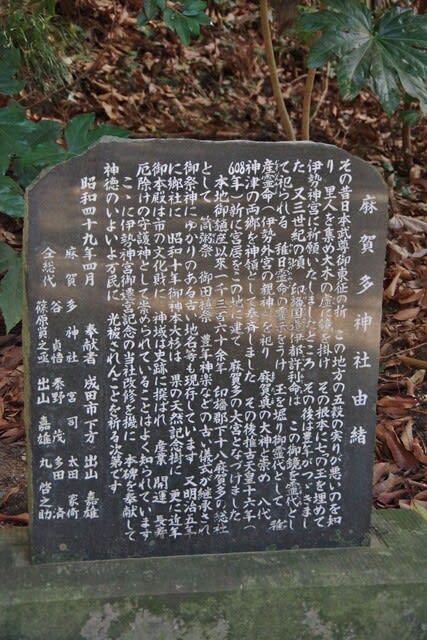

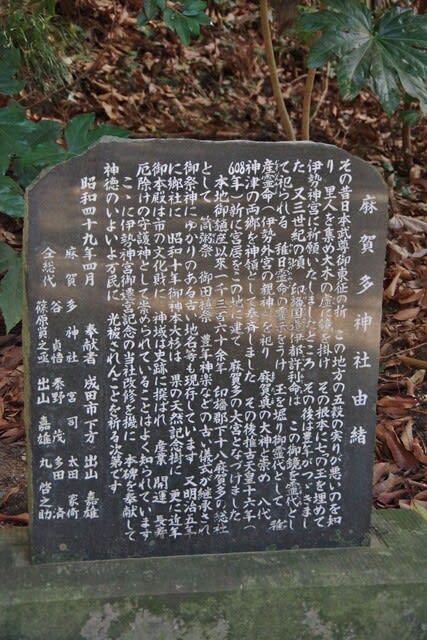

麻賀多神社由緒石碑です

麻賀多神社由緒

その昔日本武尊御東征の折、この地方の五穀の実りが悪いのを知り、里人を集め大木の虚に鏡を掛け、その根本に七つの玉を埋めて伊勢神宮に祈願いたしましたところ、その後は豊年がつづきました。

また3世紀の頃、印旛国造伊都許利命は、この御鏡を霊代として祀られる、稚日霊命の霊示をうけ、玉を掘り御霊代として、稚産霊命(伊勢外宮の親神)を祀り、麻賀真の大神と崇め、八代・神津の両郷を神領として奉斎しました。

その後推古天皇16年(608年)新に宮居をこの地に建て、麻賀多の大宮となづけました。

本地御鎮座依頼1360余年、印旛郡下18麻賀多の総社として、筒粥祭、御田植祭、豊年神楽などの古い儀式が継承され、祭神にゆかりのある古い地名等も現存しています。

又明治5年に郷社に、昭和10年御神木大杉は、県の天然記念樹に、更に近年御本殿は市の文化財に、神域は史跡に選ばれ、産業・開運・長寿・厄除けの守護神として崇められていることはよく知られています。

ここに伊勢神宮御遷宮紀念の当社改修を機に、本碑を奉献して神徳のいよいよ万民に、光被されんことを祈る次第です。

昭和49年4月

拝殿です、2017年に訪れた時には建築中でしたが綺麗に出来上がっています

本殿です

本殿東側に境内社の天日津久神社です

境内社です

拝殿南側に神楽殿です

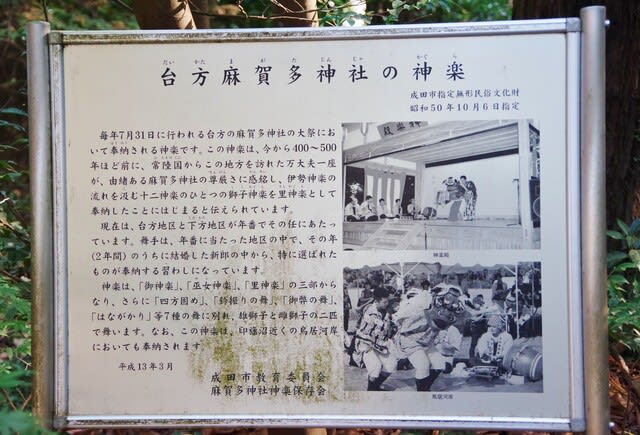

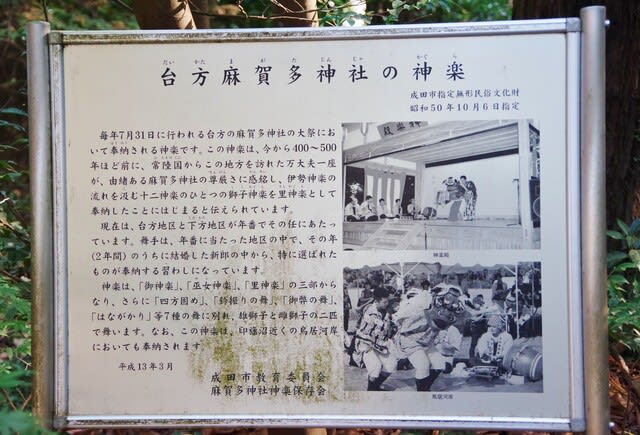

神楽説明版です

子安神社です

境内南側の森の中に大権現社です

大権現社の南側に今回の目的のスダジイです

目通り幹囲5.1mの巨木です

南側から見ました

説明版です

麻賀多神社の森郷土環境保全地域

指定 昭和54年3月30日

面積 2800ヘクタール

この地域は、麻賀多神社と超林寺及び周辺地域からなり、神社周辺はスダジイ、アカガシの巨木が生育し、この地方の自然林を知るうえで、希少な森となっています。

麻賀多神社は、伊都許利命(いつこりのみこと)の創始といわれ、境内には「公津の大杉」とよばれる大木があります。

超林寺は、千葉甫胤の命により、文明13年(1481年)に開山されたと伝えられています。

千葉県環境部自然保護課

「公津の大杉」を見に本殿北側へ行ってみましょう

境内社が並びます

説明石碑です

昭和10年3月26日指定

千葉縣天然記念物 公津ノ大杉

この大杉は当社の御神木で太さ8m高さ40m樹齢約1200年と云われ、昭和10年関東一大杉として「第一回千葉縣指定天然記念物」に選ばれ、一千三百数十年間の本社の歴史を物語ると共に多くの信仰と伝説等につつまれている。

即ちこの年輪と雄大さとは、千古不動の御神威と宏大な御神徳が示され更に自然愛護長寿祈願等の対象として古くより崇拝せられ、昔から神社同様に「大杉さま」として各種の保存顕彰を初め、多くの祈願による日参百度参り等も行われ、その成就前には梢より霊光が輝き、神知らせがあると伝えられ、最近参拝見学者が特に増加している。

昭和50年3月1日 千葉縣教育委員会

成田市教育委員会

石匠 出山伯年刻

奥に大杉が見えました

由緒説明版です

西側から見上げました

では、次へ行きましょう

成田市役所下市信号を南西へ、国道51号成田街道です

約2.2kmの「不動橋交差点」信号を右(北西)へ、国道464号中央街道です

約600mの「日赤成田病院前」信号を左(南西)へ、まだ国道464号宗吾街道です

道成りに約3.6km(途中宗吾霊堂前信号手前で90度右に曲がります)で右手に麻賀多神社が見えて来ます

国道沿い左右に

駐車場・駐車スペースが有りますので利用させて頂きました

駐車場・駐車スペースが有りますので利用させて頂きました

西向きに参道入口の鳥居です

義民ロード案内板です

麻賀多神社社號標です

説明版です

千葉県指定天然記念物

麻賀多神社の森

昭和52年3月8日指定

印旛沼の東方約1kmに位置する標高30mの台地上に発達した社叢です。

この社叢は大別すると、スギ林・スダジイ林・ヒノキ林・カシ林とからなります。

県指定天然記念物公津の大杉は、目通り幹周り10m。そのほか、樹高28mもある杉をはじめ、アカガシ・ケヤキ・アカマツ・ヒノキ・スダジイの巨木が林立し、自然林の様相を呈しています。

小面積ではありますが、北総地域に残された本県を代表する社叢です。

昭和53年11月3日

千葉県教育委員会・成田市教育委員会・麻賀多神社

東日本一大杉の案内板です、こちらの太さ表示は約9mです。

大杉は、このブログの2017年12月5日に紹介済みですので、

(写真の露出や画角・位置などの修正をしていないので見ずらいかもしれませんが、バックナンバーから年月を選んでカレンダーから日付を選んで頂けると探せますので見て見て下さいね!!)

今回はスダジイがメインになります

手水舎です

参道を進みます

参道右(南)側に祓戸社です、御祭神は瀬織津姫・気吹戸主・速秋津姫・速佐須良姫の四柱です

成田市文化財説明版です

麻賀多神社由緒石碑です

麻賀多神社由緒

その昔日本武尊御東征の折、この地方の五穀の実りが悪いのを知り、里人を集め大木の虚に鏡を掛け、その根本に七つの玉を埋めて伊勢神宮に祈願いたしましたところ、その後は豊年がつづきました。

また3世紀の頃、印旛国造伊都許利命は、この御鏡を霊代として祀られる、稚日霊命の霊示をうけ、玉を掘り御霊代として、稚産霊命(伊勢外宮の親神)を祀り、麻賀真の大神と崇め、八代・神津の両郷を神領として奉斎しました。

その後推古天皇16年(608年)新に宮居をこの地に建て、麻賀多の大宮となづけました。

本地御鎮座依頼1360余年、印旛郡下18麻賀多の総社として、筒粥祭、御田植祭、豊年神楽などの古い儀式が継承され、祭神にゆかりのある古い地名等も現存しています。

又明治5年に郷社に、昭和10年御神木大杉は、県の天然記念樹に、更に近年御本殿は市の文化財に、神域は史跡に選ばれ、産業・開運・長寿・厄除けの守護神として崇められていることはよく知られています。

ここに伊勢神宮御遷宮紀念の当社改修を機に、本碑を奉献して神徳のいよいよ万民に、光被されんことを祈る次第です。

昭和49年4月

拝殿です、2017年に訪れた時には建築中でしたが綺麗に出来上がっています

本殿です

本殿東側に境内社の天日津久神社です

境内社です

拝殿南側に神楽殿です

神楽説明版です

子安神社です

境内南側の森の中に大権現社です

大権現社の南側に今回の目的のスダジイです

目通り幹囲5.1mの巨木です

南側から見ました

説明版です

麻賀多神社の森郷土環境保全地域

指定 昭和54年3月30日

面積 2800ヘクタール

この地域は、麻賀多神社と超林寺及び周辺地域からなり、神社周辺はスダジイ、アカガシの巨木が生育し、この地方の自然林を知るうえで、希少な森となっています。

麻賀多神社は、伊都許利命(いつこりのみこと)の創始といわれ、境内には「公津の大杉」とよばれる大木があります。

超林寺は、千葉甫胤の命により、文明13年(1481年)に開山されたと伝えられています。

千葉県環境部自然保護課

「公津の大杉」を見に本殿北側へ行ってみましょう

境内社が並びます

説明石碑です

昭和10年3月26日指定

千葉縣天然記念物 公津ノ大杉

この大杉は当社の御神木で太さ8m高さ40m樹齢約1200年と云われ、昭和10年関東一大杉として「第一回千葉縣指定天然記念物」に選ばれ、一千三百数十年間の本社の歴史を物語ると共に多くの信仰と伝説等につつまれている。

即ちこの年輪と雄大さとは、千古不動の御神威と宏大な御神徳が示され更に自然愛護長寿祈願等の対象として古くより崇拝せられ、昔から神社同様に「大杉さま」として各種の保存顕彰を初め、多くの祈願による日参百度参り等も行われ、その成就前には梢より霊光が輝き、神知らせがあると伝えられ、最近参拝見学者が特に増加している。

昭和50年3月1日 千葉縣教育委員会

成田市教育委員会

石匠 出山伯年刻

奥に大杉が見えました

由緒説明版です

西側から見上げました

では、次へ行きましょう