ここからは2023年11月16日取材分です

五郷内地区は、香取市役所の南東約15km、香取市役所小見川支所の南東約4kmのところ

香取市役所小見川支所駐車場南東側の信号を南東へ道成りに進みます

約1.6kmの信号を右(南)へ、県道265号線です

約2.7kmで、県道左に

南向きの参道入口です

直ぐ先の県道右(南)側に樹林寺の 駐車スペースが有りますので利用させて頂きました

駐車スペースが有りますので利用させて頂きました

参道脇の石仏です

石段を上ります

手水舎です

正面に本堂です

説明版です

樹林寺

所在地 香取郡小見川町五郷内2063

山号を白華山、寺号を樹林寺という。千手千眼観音を本尊とする臨済宗のお寺である。

寺伝によれば、本尊夕顔観世音菩薩は、延長元年(923)に、ゆうがおより出現した霊仏であり、大治元年(1126)には、千葉常重が夢枕のお告げにより、租、良文の念持仏を本尊として、稲荷山の中腹に堂宇を建立したことから始まりとされる。

建保6年(1218)に森山城主東胤頼が堂宇を修復し、僧、宥覚が本寺を秘密の修練道場と定めた。後の天文元年(1533)に覚源禅師が真言宗から禅宗に改宗した。

元禄15年(1702)、徳川綱吉の母、桂昌院殿は、夕顔観世音の霊験あらたかなるを聞いて、江戸城に厨子を置き日夜信仰され、白銀20枚を賜ったという。

明治4年(1871)の不慮の火災で焼失、現在の堂宇は、その後の再建である。本堂右側に室町時代の板碑があり、また、樹齢600年といわれる町指定の天然記念物である四季桜は、みごとである。

(おみがわふるさと小径設置事業)

*明治22年(1889)4月1日 に小見川村・本郷村・八日市場村・野田村・下小川村・羽根川村・南原地新田・新々田村・中沼村が合併し小見川町が発足しました。

昭和26年(1951)4月1日には豊浦村・神里村・森山村と合併し新制の小見川町となりました。

昭和30年(1955)2月11日には さらに良文村が合併し新制の小見川町となりました。

平成18年(2006)3月27日に 小見川町は佐原市、山田町、栗源町とともに合併し、香取市となりました。

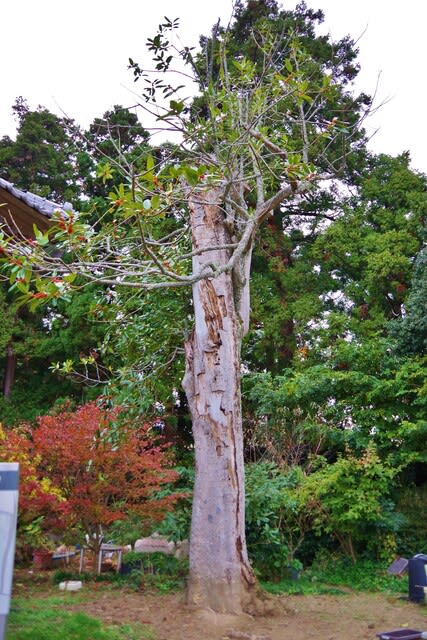

右手に目的の「四季桜」です

花を咲かせています

南側から

玉垣の中に天然記念物評柱が斜めになっています

.

可愛い薄ピンクの花が咲いています

南東側から

北側から見ました

では、次へ行きましょう

五郷内地区は、香取市役所の南東約15km、香取市役所小見川支所の南東約4kmのところ

香取市役所小見川支所駐車場南東側の信号を南東へ道成りに進みます

約1.6kmの信号を右(南)へ、県道265号線です

約2.7kmで、県道左に

南向きの参道入口です

直ぐ先の県道右(南)側に樹林寺の

駐車スペースが有りますので利用させて頂きました

駐車スペースが有りますので利用させて頂きました

参道脇の石仏です

石段を上ります

手水舎です

正面に本堂です

説明版です

樹林寺

所在地 香取郡小見川町五郷内2063

山号を白華山、寺号を樹林寺という。千手千眼観音を本尊とする臨済宗のお寺である。

寺伝によれば、本尊夕顔観世音菩薩は、延長元年(923)に、ゆうがおより出現した霊仏であり、大治元年(1126)には、千葉常重が夢枕のお告げにより、租、良文の念持仏を本尊として、稲荷山の中腹に堂宇を建立したことから始まりとされる。

建保6年(1218)に森山城主東胤頼が堂宇を修復し、僧、宥覚が本寺を秘密の修練道場と定めた。後の天文元年(1533)に覚源禅師が真言宗から禅宗に改宗した。

元禄15年(1702)、徳川綱吉の母、桂昌院殿は、夕顔観世音の霊験あらたかなるを聞いて、江戸城に厨子を置き日夜信仰され、白銀20枚を賜ったという。

明治4年(1871)の不慮の火災で焼失、現在の堂宇は、その後の再建である。本堂右側に室町時代の板碑があり、また、樹齢600年といわれる町指定の天然記念物である四季桜は、みごとである。

(おみがわふるさと小径設置事業)

*明治22年(1889)4月1日 に小見川村・本郷村・八日市場村・野田村・下小川村・羽根川村・南原地新田・新々田村・中沼村が合併し小見川町が発足しました。

昭和26年(1951)4月1日には豊浦村・神里村・森山村と合併し新制の小見川町となりました。

昭和30年(1955)2月11日には さらに良文村が合併し新制の小見川町となりました。

平成18年(2006)3月27日に 小見川町は佐原市、山田町、栗源町とともに合併し、香取市となりました。

右手に目的の「四季桜」です

花を咲かせています

南側から

玉垣の中に天然記念物評柱が斜めになっています

.

可愛い薄ピンクの花が咲いています

南東側から

北側から見ました

では、次へ行きましょう