「尾崎熊野神社のクロマツ」を見てからバス通り沿いに北へ進みました

JR中央線阿佐ヶ谷駅まで約1.5km(約25分)です

阿佐ヶ谷駅からJR中央線で西へ8駅の国分寺駅まで移動しました

国分寺駅の北側ロータリーから駅前通りを北へ進みます

約700mの本多2丁目信号を左(北西)へ間も無く

祥應寺の大願堂です

すぐ西側に祥應寺参道入口の山門が有ります

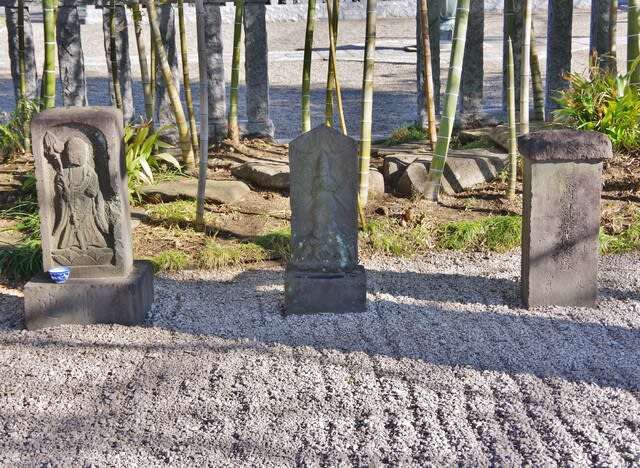

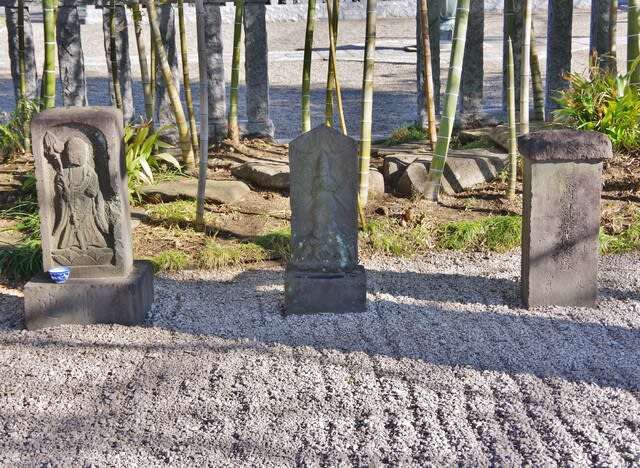

山門前東側には石仏が並びます

山門を潜ると参道左手に小さな板碑です、説明書きには・・・

板碑(いたび)

概要・・建立―年代不明・石材―緑泥片岩(秩父青石)・形式―武蔵型・種子―阿弥陀如来(梵字)

由来・・武蔵型板碑は、おもに関東地方で鎌倉時代から室町時代に集中して広く分布した供養塔です。

扁平の緑泥片岩(秩父青石)のもので、頭部山形、下に二条線、身部は蓮台の上に仏画または梵字が刻まれているのが武蔵型板碑の特徴です。

武蔵の豪族達の間に信仰された阿弥陀浄土への願望から、先祖供養で、逆修という生前供養として建立されたものが多いようです。

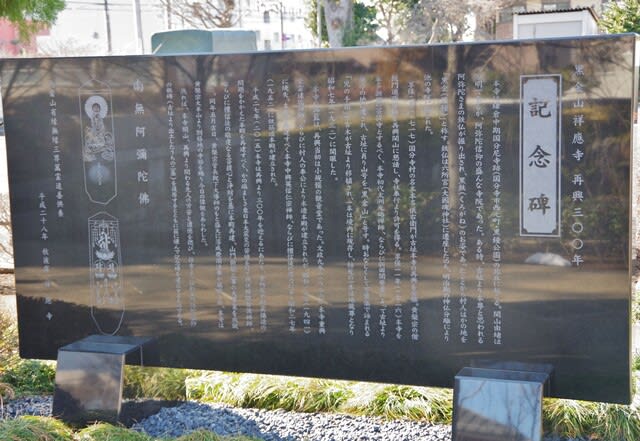

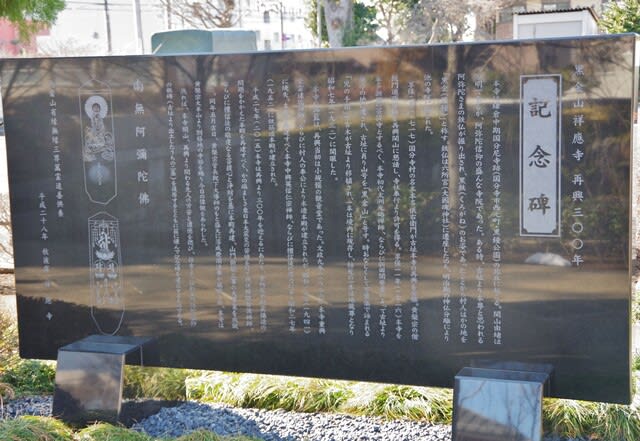

記念碑です

黒金山祥應寺 再興300年

記念碑

本寺は鎌倉中期国分尼寺跡(国分寺市西元町・黒鐘公園)の北丘に起こる。開山由緒は不明であるが、阿弥陀信仰の盛んな寺院であった。

ある時、古址より本尊と思われる阿弥陀さまの鉄仏が掘り出され、黒鉄(くろがね)のお姿であったことから村人は、かの地を「黒鉄(黒鐘)」と称す。

鉄仏は六所宮(大國魂神社)に遷座したのち明治期の神仏分離により、他の寺院に移された。

享保2年(1717)国分寺村の名主本多儀右衛門が、古址本寺の再興を発願。黄檗宗の僧恢門道項禅師を再興開山に懇請し、寺社奉行より許可を得る。

享保11年(1726)本寺を本多新田の菩提寺とするべく、本寺初代大洲元皓禅師、ならびに新田開発者によって古址より現今の地に遷され、古址に・り山号を「黒金山」と号す。

時同じくして万葉集で詠まれる「児の手柏」の古木が古址より移植され、一本は境内に現存し、枯死の一本は地蔵尊となり、昭和7年(1932)に開眼した。

本寺の伽藍は、再興当初は小規模の観音堂であった。

文政9年(1826)本寺重興紫雲達瑞禅師、ならびに村人の奉公により木造本殿が建立されたが、昭和16年(1941)に焼失。本殿を再建すべく本寺中興英信仁宗善治、ならびに檀信徒の尽力により昭和27年(1952)に鉄筋本殿が建立された。

平成27年(2015)本寺は再興より300年を迎えるにあたり、老朽化や耐震構造の問題をかかえた本殿を再建すべく、かの痛ましき東日本大震災の苦境を経て現住晴敬智俊禅師、ならびに檀信徒の敬・なる菩提心と浄財を基に本殿再建、山門新築の大事業を成就した。

同年5月吉日、黄檗宗管長猊下大導師のもと盛大に落成慶讃法要が厳修され、本寺は黄檗宗大本山より別格地の寺格を賜り、今日の偉観をあらわした。

然れば、本寺開山、再興より関わる先人の労苦と遺徳を偲び、往古より伝わる阿弥陀信仰の板碑(古址より出土したうちの2基)を復原するとともに茲に謹んで記念碑を建立するものである。

南無阿弥陀仏

為當山有縁無縁三界萬霊追善供養

平成28年 秋彼岸 祥應寺

寺務所前の境内案内図です、目的のコノテガシワは本堂前東側ですね

本堂(本殿)です

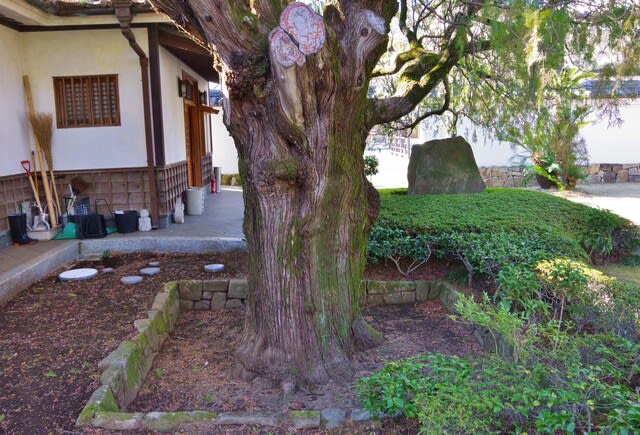

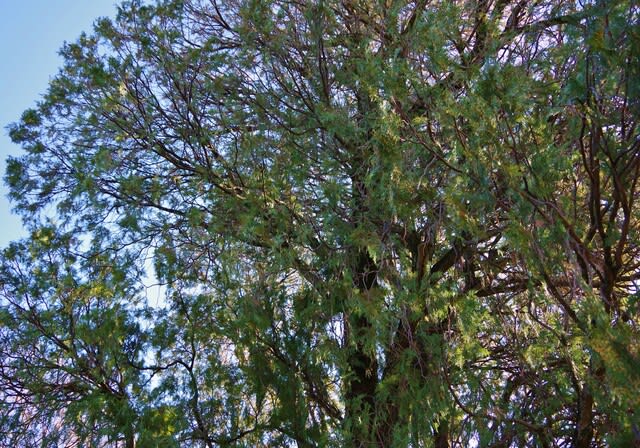

本堂前からコノテガシワが見えました

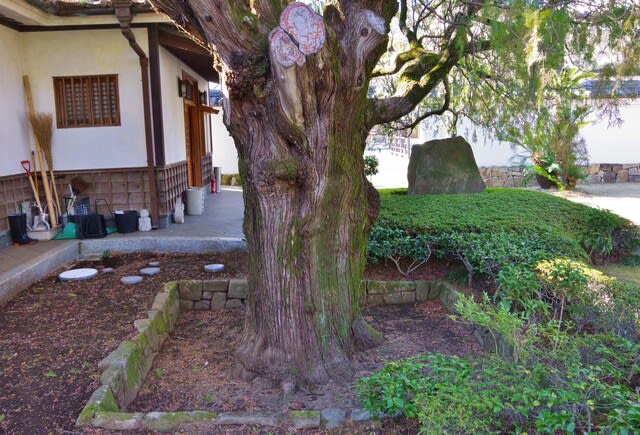

門を潜ると目的のコノテガシワです

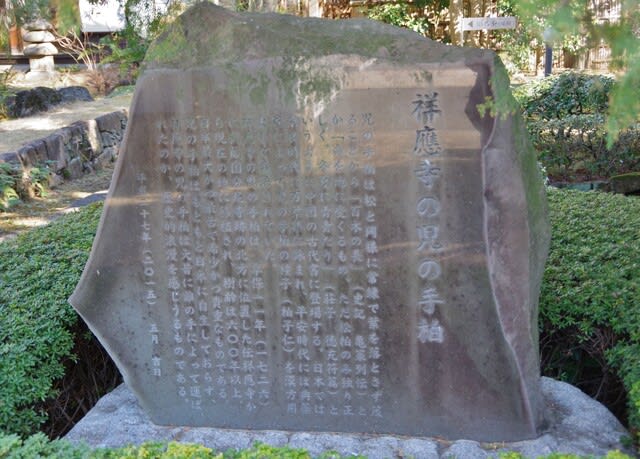

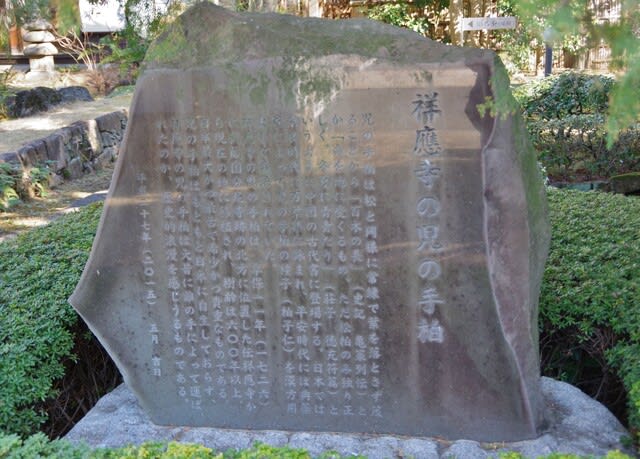

説明石碑です

祥應寺の児の手柏

児の手柏は、松と同様に常緑で葉をおとさず茂ることから「百木の長」(史記 亀策列伝)とか「命を地に受くるもの、ただ松柏のみ独り正しく、冬夏に青青たり」(荘子 徳充符篇)というように、中国の古代書に登場する。

日本では、奈良時代に万葉集に詠まれ、平安時代には、典薬寮によって児の手柏の種子(柏子仁)を漢方用として栽培されていた。

祥應寺の児の手柏は、享保11年(1726)に武蔵国分尼寺跡の北方に位置した伝祥應寺から現在の地に移植され、樹齢は600年以上、日本最大かつ最古で希少かつ貴重なものである。

児の手柏は、もともと日本に自生しておらず、祥應寺の児の手柏は、大昔に誰の手によって運ばれたのか、歴史的浪漫を感じうるものである。

平成27年(2015)5月 吉日

*ヒノキ科コノテガシワ属唯一の現生種です。葉を子供が手のひらを垂直に立てたような形に見立てて名付けられたもので、「カシワ」は、米を蒸して調理する上下に組み合わさる壷状の道具から、上にのせられた穴あきの壷に入った米が、湯を沸かす下の壷に落下しないように、上の壷穴にコノテガシワの葉を詰める用として使われたことによると、「カシワ」の語源は、炊(かしぐ)葉という意味で、昔はこの葉で料理を盛り付けたり、蒸したりするときに使われたことに由来するそうです。

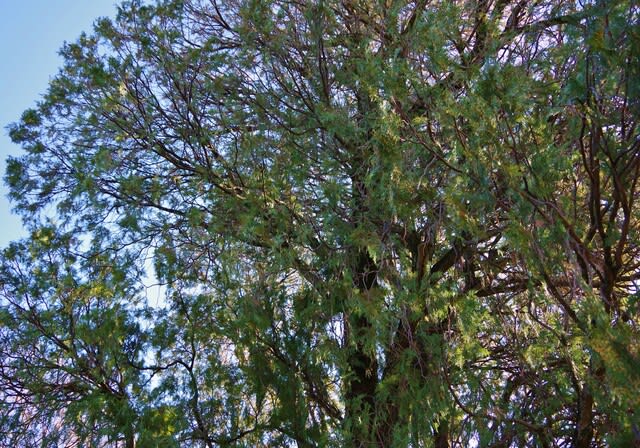

北西側から

東側から

南東側から見上げました

では、これで国分寺駅へ戻って西国分寺駅から武蔵野線で埼玉へ帰りましょう

JR中央線阿佐ヶ谷駅まで約1.5km(約25分)です

阿佐ヶ谷駅からJR中央線で西へ8駅の国分寺駅まで移動しました

国分寺駅の北側ロータリーから駅前通りを北へ進みます

約700mの本多2丁目信号を左(北西)へ間も無く

祥應寺の大願堂です

すぐ西側に祥應寺参道入口の山門が有ります

山門前東側には石仏が並びます

山門を潜ると参道左手に小さな板碑です、説明書きには・・・

板碑(いたび)

概要・・建立―年代不明・石材―緑泥片岩(秩父青石)・形式―武蔵型・種子―阿弥陀如来(梵字)

由来・・武蔵型板碑は、おもに関東地方で鎌倉時代から室町時代に集中して広く分布した供養塔です。

扁平の緑泥片岩(秩父青石)のもので、頭部山形、下に二条線、身部は蓮台の上に仏画または梵字が刻まれているのが武蔵型板碑の特徴です。

武蔵の豪族達の間に信仰された阿弥陀浄土への願望から、先祖供養で、逆修という生前供養として建立されたものが多いようです。

記念碑です

黒金山祥應寺 再興300年

記念碑

本寺は鎌倉中期国分尼寺跡(国分寺市西元町・黒鐘公園)の北丘に起こる。開山由緒は不明であるが、阿弥陀信仰の盛んな寺院であった。

ある時、古址より本尊と思われる阿弥陀さまの鉄仏が掘り出され、黒鉄(くろがね)のお姿であったことから村人は、かの地を「黒鉄(黒鐘)」と称す。

鉄仏は六所宮(大國魂神社)に遷座したのち明治期の神仏分離により、他の寺院に移された。

享保2年(1717)国分寺村の名主本多儀右衛門が、古址本寺の再興を発願。黄檗宗の僧恢門道項禅師を再興開山に懇請し、寺社奉行より許可を得る。

享保11年(1726)本寺を本多新田の菩提寺とするべく、本寺初代大洲元皓禅師、ならびに新田開発者によって古址より現今の地に遷され、古址に・り山号を「黒金山」と号す。

時同じくして万葉集で詠まれる「児の手柏」の古木が古址より移植され、一本は境内に現存し、枯死の一本は地蔵尊となり、昭和7年(1932)に開眼した。

本寺の伽藍は、再興当初は小規模の観音堂であった。

文政9年(1826)本寺重興紫雲達瑞禅師、ならびに村人の奉公により木造本殿が建立されたが、昭和16年(1941)に焼失。本殿を再建すべく本寺中興英信仁宗善治、ならびに檀信徒の尽力により昭和27年(1952)に鉄筋本殿が建立された。

平成27年(2015)本寺は再興より300年を迎えるにあたり、老朽化や耐震構造の問題をかかえた本殿を再建すべく、かの痛ましき東日本大震災の苦境を経て現住晴敬智俊禅師、ならびに檀信徒の敬・なる菩提心と浄財を基に本殿再建、山門新築の大事業を成就した。

同年5月吉日、黄檗宗管長猊下大導師のもと盛大に落成慶讃法要が厳修され、本寺は黄檗宗大本山より別格地の寺格を賜り、今日の偉観をあらわした。

然れば、本寺開山、再興より関わる先人の労苦と遺徳を偲び、往古より伝わる阿弥陀信仰の板碑(古址より出土したうちの2基)を復原するとともに茲に謹んで記念碑を建立するものである。

南無阿弥陀仏

為當山有縁無縁三界萬霊追善供養

平成28年 秋彼岸 祥應寺

寺務所前の境内案内図です、目的のコノテガシワは本堂前東側ですね

本堂(本殿)です

本堂前からコノテガシワが見えました

門を潜ると目的のコノテガシワです

説明石碑です

祥應寺の児の手柏

児の手柏は、松と同様に常緑で葉をおとさず茂ることから「百木の長」(史記 亀策列伝)とか「命を地に受くるもの、ただ松柏のみ独り正しく、冬夏に青青たり」(荘子 徳充符篇)というように、中国の古代書に登場する。

日本では、奈良時代に万葉集に詠まれ、平安時代には、典薬寮によって児の手柏の種子(柏子仁)を漢方用として栽培されていた。

祥應寺の児の手柏は、享保11年(1726)に武蔵国分尼寺跡の北方に位置した伝祥應寺から現在の地に移植され、樹齢は600年以上、日本最大かつ最古で希少かつ貴重なものである。

児の手柏は、もともと日本に自生しておらず、祥應寺の児の手柏は、大昔に誰の手によって運ばれたのか、歴史的浪漫を感じうるものである。

平成27年(2015)5月 吉日

*ヒノキ科コノテガシワ属唯一の現生種です。葉を子供が手のひらを垂直に立てたような形に見立てて名付けられたもので、「カシワ」は、米を蒸して調理する上下に組み合わさる壷状の道具から、上にのせられた穴あきの壷に入った米が、湯を沸かす下の壷に落下しないように、上の壷穴にコノテガシワの葉を詰める用として使われたことによると、「カシワ」の語源は、炊(かしぐ)葉という意味で、昔はこの葉で料理を盛り付けたり、蒸したりするときに使われたことに由来するそうです。

北西側から

東側から

南東側から見上げました

では、これで国分寺駅へ戻って西国分寺駅から武蔵野線で埼玉へ帰りましょう