神宝町1丁目は、東久留米市役所の東北東約1.5kmのところ

「東久留米市役所前」信号から「まろにえ富士見通り」を東北東へ進みます

約250mの信号を右(南南東)へ、道成りに東へ進むと約300mで西武池袋線の踏切を越えます

また道成りに北へ進んで約350mで信号を右(東北東)へ都道125号線です

約800mの信号で斜め左へ、都道24号線です、緩く登り約200mで右(東)へ入ると

左手に宝泉寺です

天台宗 宝泉寺の寺号標です

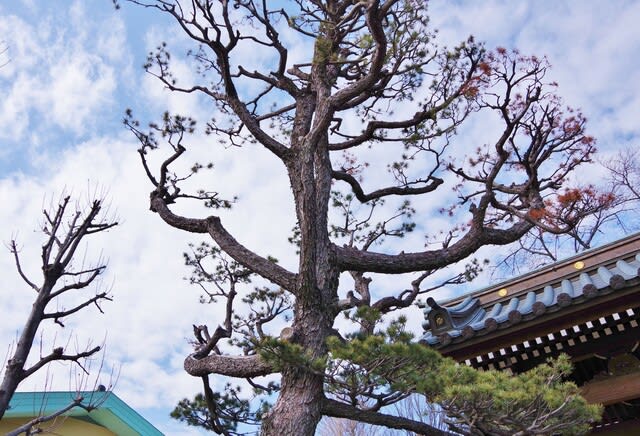

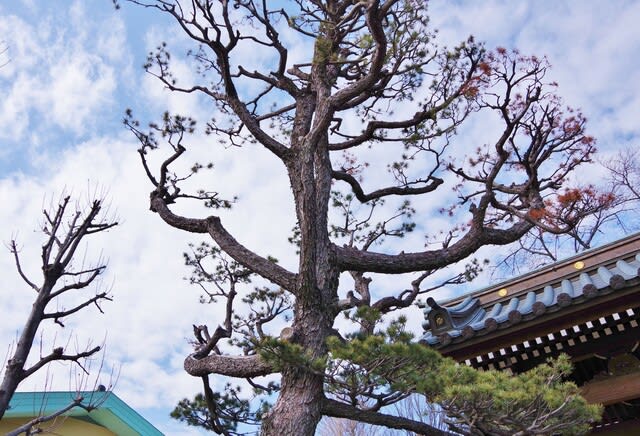

境内参道左手(西側)に目的のヒメコマツ(五葉松)です

南東側から

東久留米の名木百選No82のプレートです

東側から見上げました

参道西側手前に六幢六地蔵です

お地蔵様です

説明版です

東久留米市指定文化財

神室町2丁目13番 宝泉寺

六幢六地蔵 有形民俗文化財第27号

市内に唯一現存するこの石六幢六地蔵は、六面体の石幢に六道を表現した地蔵菩薩が刻まれています。

銘文には、文化9年(1812)11月吉日の年記と「西国、秩父、坂東」という観音霊場の名が見られ、観音信仰の色彩が強いことがうかがえます。

地蔵菩薩 由敬民俗文化財第17号

嘉永2年(1849)に造立されたこの地蔵菩薩は、3人の童子がすがりつく慈愛に満ちた子育て地蔵の姿を現しています。

意匠と技術の優れた石仏で、台座には、この石仏の造立に関係した多数の人名が記されており、当時の信仰の様子を知るうえでも貴重な文化財です。

東久留米市教育委員会

本堂建築記念碑です

当宝泉寺は承和5年(838)慈覚大師の開基と伝えられ、新編武蔵風土記には「宝泉寺は神山村の北にあり、天台宗入間郡古尾谷村灌頂院の末寺亀山洞明院と号す。本堂7間に4間、南向、本尊阿弥陀如来の立像にて長2尺許」と記されている。

現在の本堂は当山44世亮人総代世話人と相計り、檀信徒一丸となって、新築を発願、本堂竝に後面崖工事等総予算1億1千万円にて、昭和53年1月着工、同54年5月完成、翌55年4月20日盛大に落慶法要を嚴修した。

銅板噴総欅造り51坪であり、宗祖大師の御精神を奉じ、衆生済度と浄佛国土建設の理想実現と檀信徒各家の繁栄を祈念する道場である。

昭和56年3月21日

当山第44世權大僧正亮人謹記

参道右手には、新旧の六地蔵様が並んでいます

山門です

少し長く成りましたので続きとさせて頂きます

「東久留米市役所前」信号から「まろにえ富士見通り」を東北東へ進みます

約250mの信号を右(南南東)へ、道成りに東へ進むと約300mで西武池袋線の踏切を越えます

また道成りに北へ進んで約350mで信号を右(東北東)へ都道125号線です

約800mの信号で斜め左へ、都道24号線です、緩く登り約200mで右(東)へ入ると

左手に宝泉寺です

天台宗 宝泉寺の寺号標です

境内参道左手(西側)に目的のヒメコマツ(五葉松)です

南東側から

東久留米の名木百選No82のプレートです

東側から見上げました

参道西側手前に六幢六地蔵です

お地蔵様です

説明版です

東久留米市指定文化財

神室町2丁目13番 宝泉寺

六幢六地蔵 有形民俗文化財第27号

市内に唯一現存するこの石六幢六地蔵は、六面体の石幢に六道を表現した地蔵菩薩が刻まれています。

銘文には、文化9年(1812)11月吉日の年記と「西国、秩父、坂東」という観音霊場の名が見られ、観音信仰の色彩が強いことがうかがえます。

地蔵菩薩 由敬民俗文化財第17号

嘉永2年(1849)に造立されたこの地蔵菩薩は、3人の童子がすがりつく慈愛に満ちた子育て地蔵の姿を現しています。

意匠と技術の優れた石仏で、台座には、この石仏の造立に関係した多数の人名が記されており、当時の信仰の様子を知るうえでも貴重な文化財です。

東久留米市教育委員会

本堂建築記念碑です

当宝泉寺は承和5年(838)慈覚大師の開基と伝えられ、新編武蔵風土記には「宝泉寺は神山村の北にあり、天台宗入間郡古尾谷村灌頂院の末寺亀山洞明院と号す。本堂7間に4間、南向、本尊阿弥陀如来の立像にて長2尺許」と記されている。

現在の本堂は当山44世亮人総代世話人と相計り、檀信徒一丸となって、新築を発願、本堂竝に後面崖工事等総予算1億1千万円にて、昭和53年1月着工、同54年5月完成、翌55年4月20日盛大に落慶法要を嚴修した。

銅板噴総欅造り51坪であり、宗祖大師の御精神を奉じ、衆生済度と浄佛国土建設の理想実現と檀信徒各家の繁栄を祈念する道場である。

昭和56年3月21日

当山第44世權大僧正亮人謹記

参道右手には、新旧の六地蔵様が並んでいます

山門です

少し長く成りましたので続きとさせて頂きます