ここからは2022年3月22日取材分です

上宿町は、熱海市役所の直ぐ北側のところ

熱海市役所東側の消防署前を北北西へ坂道を上がります

一時停止を右(東北東)へ、橋を渡った先の十字路を左(北西)へ坂を上って行くと

左手に熱海温泉の中心的な源泉の大湯間歇泉があります

すぐ先の道路右手に湯前神社が南向き参道で鎮座します

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

湯前神社(ゆぜんじんじゃ)の社號標です

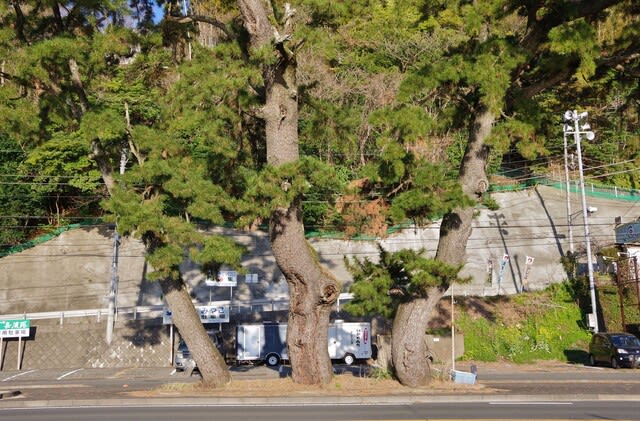

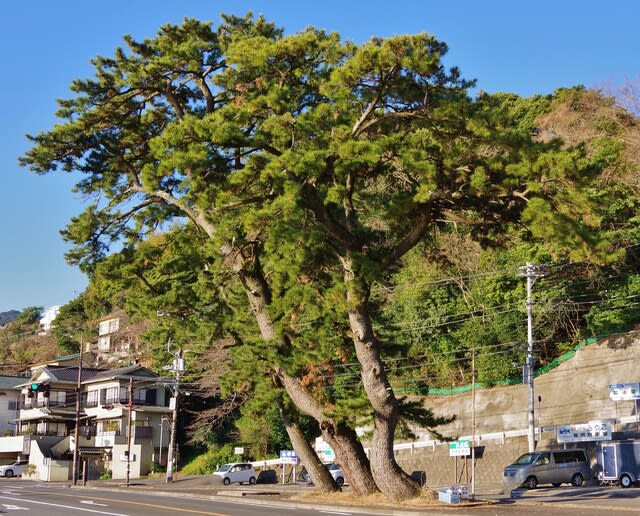

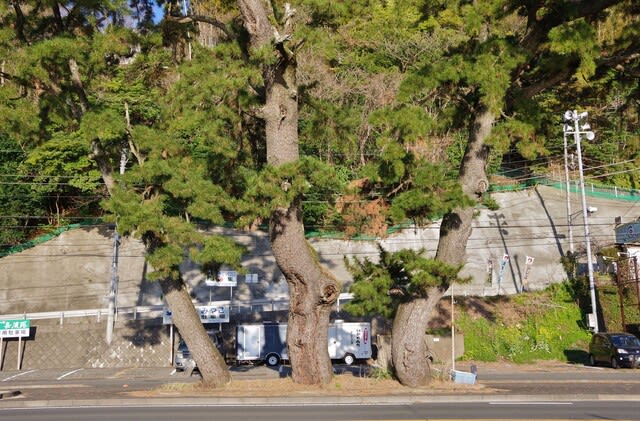

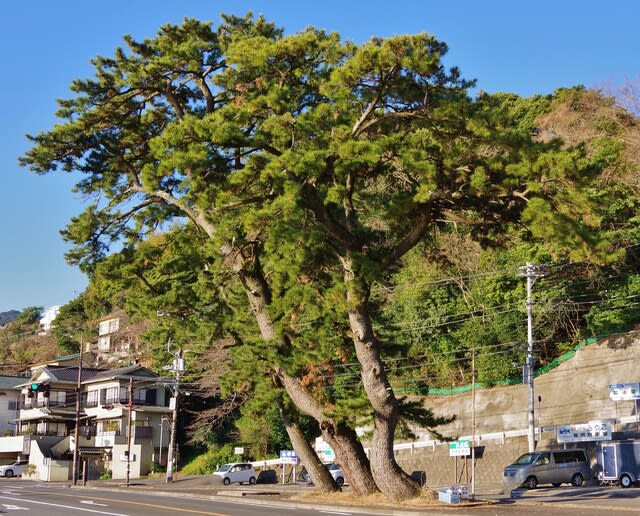

目的のクスノキは境内西側道路沿いに在ります

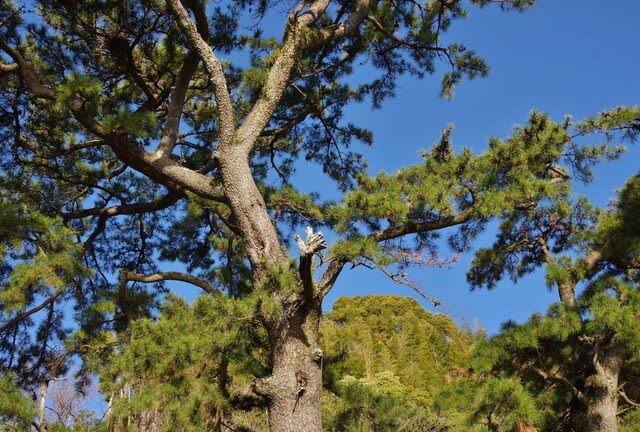

南側から

根元に説明版です

熱海市指定文化財

天然記念物 湯前神社のクスノキ

指定 昭和52年4月25日

クスノキ科

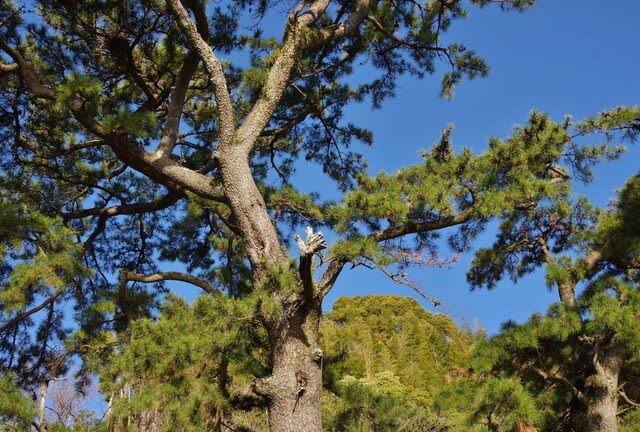

目通り幹囲 7.2m

樹高 17.0m

樹幹の2分の1ほどは焼損しているが、樹勢はきわめて旺盛である。

クスノキは、材の木目が美しいので、仏像、仏壇、家具材として貴重な樹木である。

熱海市教育委員会

根本は大きな洞になっていて、焦げ跡が確認できます

北西側から

一ノ鳥居です

説明版です

熱海市指定文化財

湯前神社 石鳥居・石燈籠

平成18年12月4日熱海市教育委員会指定(第建3号・第建4号)

〈指定理由〉

湯前神社石鳥居、石燈籠(境内中段左右2基)は、江戸時代に熱海温泉に湯治した大名が寄付した石造物で、熱海温泉の歴史を考える上で特に意義のある資料です。

熱海市内には、江戸時代に遡る石丁場がいたるところに存在し、産石業が盛んであったと考えられるが、伊豆東海岸で多く産出される安山岩を使用して作られた石鳥居、石燈籠は熱海市の産石業を考える上で貴重な資料です。

〈由来〉石鳥居

安永9年(1780年)8月に第7代久留米藩主有馬頼種公が来湯し、9月に御帰館する際、湯前権現(現湯前神社)にきしんされたものです。

石鳥居の高さは345cm、横幅410cm、柱の太さは105cm(直径35cm)で両柱の石をくりぬき造りあげた石の鳥居は、全国的にも稀な建造物です。

石灯籠

宝暦8年(1758年)夏に第7代久留米藩主有馬頼種公が熱海に来湯した際、湯前権現(現湯前神社)に寄進されたものです。

石灯籠の高さは205cm、横幅75cm、柱の太さは105cm(直径35cm)

石鳥居・石灯籠とも関東大震災等多くの自然災害にも倒壊することなく今日に至っていますが石鳥居は、柱に捩れが生じたことから平成15年5月に基礎部分の修復工事を行いました。

寄進の時期は、石鳥居・石灯籠の本体に刻印があります。

〈有馬頼種公〉

正徳4年11月24日~天明3年10月23日(1714年~1783年)

有馬頼種公は、久留米に生まれ享保14年久留米藩第7代藩主となり、治世は11代藩主中で最も長い55年間でした。(享年70歳)

関流算学の大家として日本数学史上に特筆され、その功績により明治44年11月15日、明治天皇より従三位を追贈されました。

年譜(熱海関連)

宝暦8年(1758)4月28日 腰痛の歩行困難、願い出て豆州熱海へ御湯治

宝暦8年(1758)5月26日 御帰殿

明和元年(1764)8月 8日 豆州熱海、宮ノ下湯治のため御出駕

明和元年(1764)9月 7日 御帰館

安永9年(1780)8月 8日 豆州熱海湯治御願済

安永9年(1780)8月16日 御出駕

安永9年(1780)9月18日 御帰館、熱海御湯治中熱海権現へ常夜灯油代御寄附

平成20年10月 湯前神社奉賛会

湯前神社由来記です

湯前神社由来記

祭神 少彦名神

玄古 大巳貴神、少彦名神の二柱が我が秋津洲民が天折することを憫み禁薬と温泉の術を尋めたまいき(伊豆風土記)とある如く温泉の神とて古代から尊崇されている。

例祭 2月10日。10月10日。

由緒

旧記に依れば「今から一千二百余年前(天平勝宝元年)神、小童に託した曰く、諸人此なる温泉に浴せば諸病悉く治癒せんと因って里人祠をたて少彦名神を祀る」とあり。

然れども往古熱海に温泉の湧出せし時には既に祀られしものと考えられる。永正18年、寛文7年に再興している。

平安朝の頃より徳川明治に至る迄、公家、将軍、大名等を始め入浴者及び一般庶民の崇敬が厚い。

特殊神事 献湯祭。湯汲み道中。

毎年春秋二季の例祭に当たり、神前に元湯の温泉を献湯して浴客の健康安全を祈り併せて江戸城へ当温泉を献じし、往古を偲んで古式に則り「湯汲み道中」行われ。此の日は市中が賑わう。

撰文 雨宮治一

書 鈴木丹陽

説明版い有った「燈籠は」どちらでしょうか

石段を上がった所(北東側)から

燈籠の脇(北側)から見ました

社殿です

境内には「源実朝」の歌碑があります「都より 巽にあたり 出湯あり 名はあずま路の 熱海といふ」源実朝

「源実朝の歌碑」について

建仁3年(1203)9月15日、鎌倉3代将軍となった源実朝は、初代源頼朝によって始められた箱根権現と伊豆山(走湯)権現の「二所詣」を、最も真摯に受け継ぎました。

この歌は建保2年(1214)正月、実朝23歳、第4回目の二所詣のとき、箱根権現から三島社を経て伊豆山権現に向かう途中、熱海のこの地にさしかかり、海岸に湧出する温泉(大湯)を見て、崇め讃えて詠んだものと思われます。

天和元年(1681)に描かれた「豆州熱海絵図」にも湯前神社を示す絵図とともに実朝のこの歌が記されています。

案内板提供・湯前神社奉賛会

では、次へ行きましょう

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました