室戸岬町は、室戸市の南側一帯の広い地区です

最御崎寺は、室戸市役所の南南東約5kmのところ

室戸市役所前の道路を西へ直ぐで国道55号線を南へ進みます

道成に約5kmの「⇐24番札所・最御崎寺」の標識に従って信号を左へ、県道203号線で坂道を登って行きます

約1.4kmヘアピンカーブ3ヶ所を過ぎて、最御崎寺の参道入口前の

駐車場です

境内案内図です

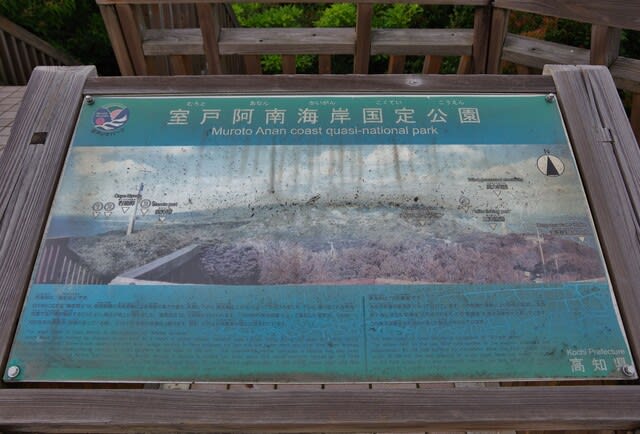

説明版です

最御崎寺(24番札所 東寺)

四国霊場24番札所で、平城天皇の大同2年(807)弘法大師空海の開基である。

本尊は虚空蔵菩薩で空海一刀三礼の作と伝えられ、嵯峨天皇以来の勅願所で、多くの寺領荘園を所有していた。

国指定の重要文化財として、薬師如来坐像、月光菩薩立像で如意輪観音半跏像及び、日和佐八幡宮玄勝の寄進による三足丸盆一対を所蔵しているが、中でも如意輪観音半跏像は大理石で作られ有名である。

その他、天延3年(975)の大般若経10巻、慶長18年(1613)の鰐口等がある。

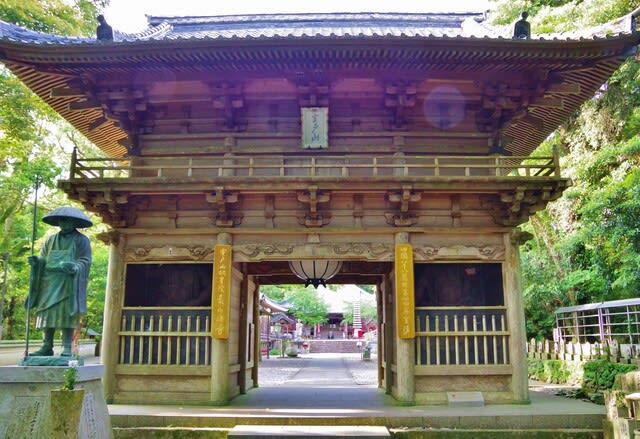

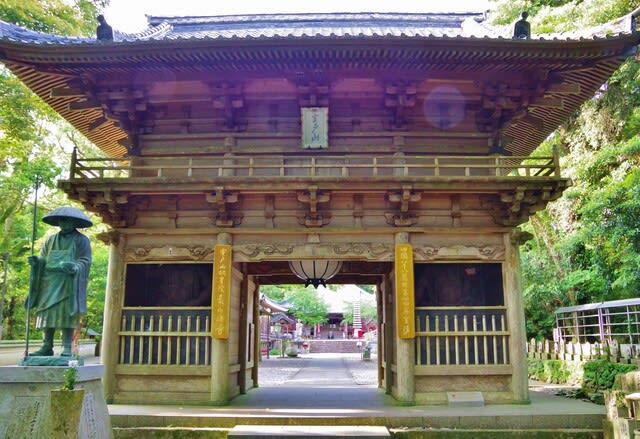

また、珍しい石像の仁王像は、正保4年(1647)2代藩主、忠義寄進ののものである。

真言道場であったので、明治初年までは女人禁制であった。

なお、足利時代には土佐の安国寺として、足利家の土佐の祈願所であった。

室戸市教育委員会

四国第24番霊場最御崎寺寺号標です

空海(弘法大師)様です

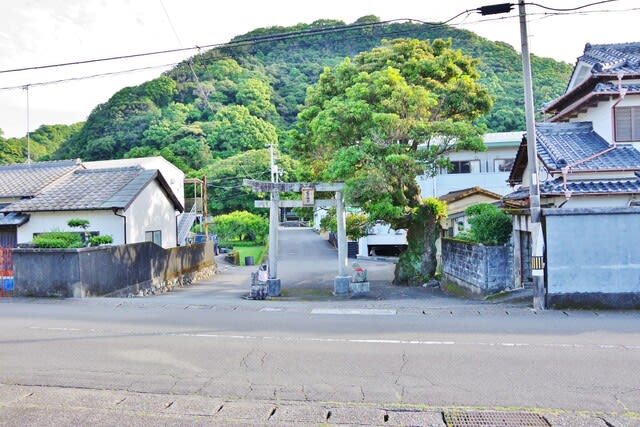

参道を南へ進みます

建物が見えて来ます

左手にの仁王門が見えました

直角に左へ曲がると、東向きの山門(仁王門)前です

また弘法大師様です

日本遺産プレートです

日本遺産「四国遍路」

四国霊場第24番札所 最御崎寺

弘法大師空海ゆかりの霊場を巡る四国遍路は、四国を全周する全長1400kmにも及ぶ壮大な回遊型巡礼路であり、約1200年を越えて発展継承され、今なお人々ににより継続的に行われている。

地域住民の温かい「お接待」を受けながら、国籍や宗教・宗派を超えて行われる四国遍路は世界でも類を見ない巡礼文化であり、2015年に日本の文化・伝統を語るストーリーの一つとして、日本遺産に認定された。

第24番札所の最御崎寺は、室戸山と号する真言宗寺院で、第26番札所金剛頂寺を西寺というのに対し東寺とよばれる。

若き日の弘法大師が当地で修行し、唐から帰国後に創建したと伝える。

石仏と五輪塔(供養塔)です、説明版には・・・

岩見重太郎・薄田隼人の塚

生没年・・~慶長20年5月6日

豊臣秀吉に馬廻衆として仕えたと伝わる。秀頼には3000石で仕えていた。

剣の道を極める為、諸国を武者修行の旅に出たが、天橋立での仇討ちの助っ人をした話や、信州松本の吉田村で狒々退治をした話などが著名である。

大阪冬の陣といわれる慶長19年11月には、大いに戦って有名をとどろかし、更に翌元和元年5月の夏の陣では、ついに惜しくも戦死したと伝えられる。

境内案内図です

境内に入ると土俵ですね

十一面観世音菩薩です

鐘楼堂です

多宝塔です

手水舎です

本堂ですが、そろそろ参拝時間が終了間近だったので、線香をあげる事が出来ませんでした(職員の方にお願いされました)

説明版です

四国霊場第二十四番札所

室戸山明星院 最御崎寺(むろとやま みょうじょういん ほつみさきじ)

宗旨

宗派 真言宗豊山派

本尊 真言宗の本尊は普門総徳の大日如来です。

このお寺の本尊はその別徳の虚空蔵菩薩です。

祖師 宗祖 弘法大師(西紀 774年ー 835年)

中興祖 興教大師(西紀1095年ー1143年)

派租 専誉僧正(西紀1530年ー1604年)

伝承

今から千有余年の昔、弘法大師が唐に渡り、諸仏の本祖である大日如来から嫡々相承した秘法を恵果和尚から伝承して、日本へ帰り真言宗として開宗されました。

それから300年後一宗の紀鋼が漸く弛んだ時に興教大師が宗風が興隆されました。

このお二人を両祖大師とあがめ、更に500年後に専誉僧正が大和の長谷寺を中心にこの教を弘めましたので両祖大師と共に三祖と申し上げております。

教義

1・即身成仏(この身このままで仏になること)

2・密厳国土(この世の中を浄土にすること)

仏のような心で仏のように行い、仏のように語れば、私達の日々の生活は自ら浄らかになりこの身このまま仏(覚者)になります。

この世の中は浄土となります。この事が即身成仏であり、蜜厳国土であり、わが真言宗の教義であります。

総本山 大和の長谷寺(奈良県桜井市・西国三十三所第8番)

お経 般若理趣経・般若心経・光明真言・観音経等をよみます。真言蛇羅尼は大切なお経です。

縁起

最御崎寺は大同2年(807)唐から帰った弘法大師が再びこの地を訪れて、お寺を建立し、虚空蔵菩薩を刻んで本尊として安置したのがはじまりという。

本堂西側にも鐘楼です

参道を戻って「鐘石」です

大師堂です

一畑薬師です

では、納経所に寄って次へ行きましょう

2024・6・11・16・50

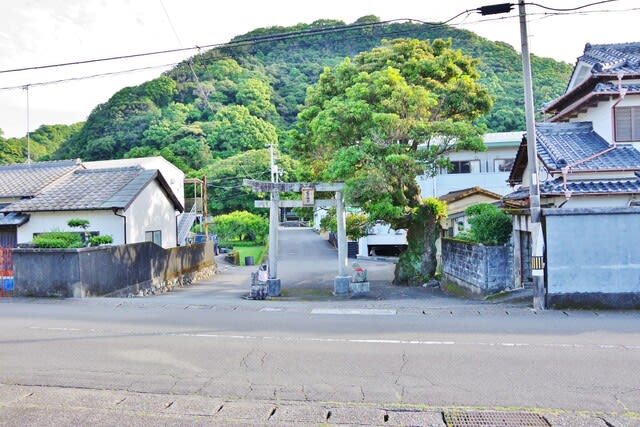

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました