一宮しなね2丁目は、高知市役所の北東約6kmのところ

高知市役所の南側の国道32・56号重複線を東へ進みます

約1.3kmのペットショップの先の信号を左(北)へ

約300mの自動車販売店前の信号を右(東)へ

約100mで広い道路の信号を左(北)へ県道249号線です

約1.1kmで「一宮・高知道路⇒」の標識に従って信号を右(東)へ

約1kmで高知信用金庫ATM前の信号を左(北)へ、県道384号線です

約2.5kmの土佐神社神門前の信号を左(北)へ、参道の西側道路を進むと

参道両脇に広ろがる土佐神社の 駐車場に入りました

駐車場に入りました

すぐ東側に善楽寺参道が西向きに開いています

土佐神社には参拝客が大勢いたので先に善楽寺から回ることにしました

境内案内図です

観音様です

地蔵堂です

子安地蔵堂と梅見地蔵様です

本堂です

縁起です

四国第30番 百々山(どどざん) 善楽寺 縁起

平安時代初期、弘法大師空海上人がご巡錫の際、高鴨大明神(現土佐神社)の森厳幽遠なる霊域が深く御意に敵われ、北部一帯の渓谷が100谷あれば入定の地に定めんと谷々を検分されましたたが、99谷しかなく、当山を開創されて一谷を補い、山号(さんごう)を百々山と名付けられて四国第30番霊場とお定めになられました。

以降、長宗我部氏や山内公の帰依深く法灯を維持してきたと伝えられております。

明治の廃仏毀釈で当山は廃寺となりましたが、公許を経て洞ヶ島の安楽寺が第30番を代行して万灯をつなぎ、その間に一宮村民の尽力を支えにして当山は昭和5年に復興、平成6年には安楽寺は30番奥の院、善楽寺のみが30番となり、昔と変わらずお遍路さんを迎えています。

お不動様です

大師堂です

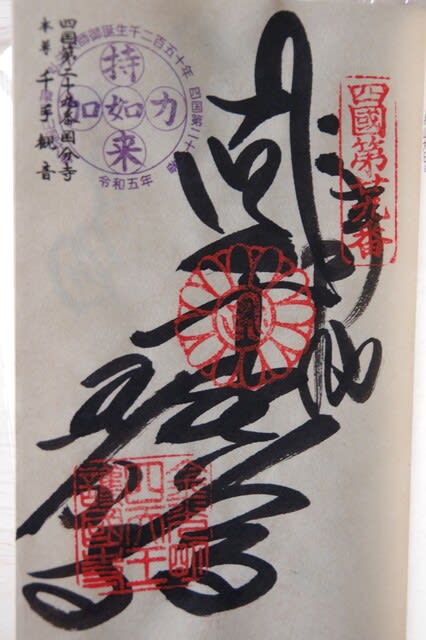

納経を済まして

次は、土佐神社へお参りしましょう

2024・6・13・9・45

高知市役所の南側の国道32・56号重複線を東へ進みます

約1.3kmのペットショップの先の信号を左(北)へ

約300mの自動車販売店前の信号を右(東)へ

約100mで広い道路の信号を左(北)へ県道249号線です

約1.1kmで「一宮・高知道路⇒」の標識に従って信号を右(東)へ

約1kmで高知信用金庫ATM前の信号を左(北)へ、県道384号線です

約2.5kmの土佐神社神門前の信号を左(北)へ、参道の西側道路を進むと

参道両脇に広ろがる土佐神社の

駐車場に入りました

駐車場に入りました

すぐ東側に善楽寺参道が西向きに開いています

土佐神社には参拝客が大勢いたので先に善楽寺から回ることにしました

境内案内図です

観音様です

地蔵堂です

子安地蔵堂と梅見地蔵様です

本堂です

縁起です

四国第30番 百々山(どどざん) 善楽寺 縁起

平安時代初期、弘法大師空海上人がご巡錫の際、高鴨大明神(現土佐神社)の森厳幽遠なる霊域が深く御意に敵われ、北部一帯の渓谷が100谷あれば入定の地に定めんと谷々を検分されましたたが、99谷しかなく、当山を開創されて一谷を補い、山号(さんごう)を百々山と名付けられて四国第30番霊場とお定めになられました。

以降、長宗我部氏や山内公の帰依深く法灯を維持してきたと伝えられております。

明治の廃仏毀釈で当山は廃寺となりましたが、公許を経て洞ヶ島の安楽寺が第30番を代行して万灯をつなぎ、その間に一宮村民の尽力を支えにして当山は昭和5年に復興、平成6年には安楽寺は30番奥の院、善楽寺のみが30番となり、昔と変わらずお遍路さんを迎えています。

お不動様です

大師堂です

納経を済まして

次は、土佐神社へお参りしましょう

2024・6・13・9・45