胆沢小山前大畑地区は、奥州市役所の南南西約7km、奥州市役所胆沢総合支所の南東約3kmのところ

奥州市役所胆沢総合支所の西側の県道176号線を南へ進みます

道成に3.5kmで「大畑振興会館」前で右(南)へ

右手の住宅の敷地内に大きなスギが見えました

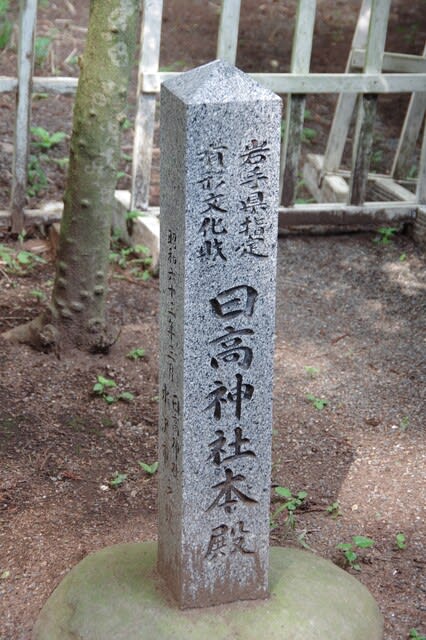

住宅の西側に天然記念物標柱です、市のホームぺーにには「県下でも上位30位に値する巨木です。スギの巨木は神社仏閣境内に多く見られますが、個人の屋敷地内の巨木は少なく、江戸時代の屋敷林のありかたを示すものとして貴重です。

幹径1.4m(幹囲4.4m)、樹高35m です。

南西側から

住宅の北側に大きな樹冠を見ることが出来ました

北西側道路からスギのある屋敷林を見ました

大畑地区から西北西に約1km戻って、県道236号線の「奥州市 胆沢区胆沢勤労者青少年ホーム」の北東側交差点を北へ入ります

間も無く右手に説明版が見えて来ます

道路脇に車を止めて、説明版を撮影しました

中央地区のお宝 その3

トウゲザサ

トウゲザサは峠集落から発見されたもので、アズマザサに属します。

その特徴は

・一節から2~3本枝が出ている。

・丈が高い。

・葉や節間などには毛がまったくない。

1929年(昭和4年)牧野富太郎博士によりトウゲザサとして発見されました。

トウゲザサは年々数が減少しており、今後の保護が大切になっております。

2002年3月 中央地区コミュニティ振興協議会

市のホームページには

峠のトウゲダケ群落

指定年月日 平成元年12月26日

トウゲダケは、地元では別名のトウゲザサの名で呼ばれ、アズマザサ属に分類されます。

1928年ごろ佐々木喜一氏によって発見され、盛岡高等農林学校の内田繁太郎教授が牧野富太郎博士に示し、1929 年に発されました。

本群落はトウゲダケの基準産地であり、貴重です。面積267.78㎡。

と、記載されています。

道路右手の藪の中に背の高いササが目立ちます

もう一枚

では、次へ行きましょう

2024・9・11・13・20

奥州市役所胆沢総合支所の西側の県道176号線を南へ進みます

道成に3.5kmで「大畑振興会館」前で右(南)へ

右手の住宅の敷地内に大きなスギが見えました

住宅の西側に天然記念物標柱です、市のホームぺーにには「県下でも上位30位に値する巨木です。スギの巨木は神社仏閣境内に多く見られますが、個人の屋敷地内の巨木は少なく、江戸時代の屋敷林のありかたを示すものとして貴重です。

幹径1.4m(幹囲4.4m)、樹高35m です。

南西側から

住宅の北側に大きな樹冠を見ることが出来ました

北西側道路からスギのある屋敷林を見ました

大畑地区から西北西に約1km戻って、県道236号線の「奥州市 胆沢区胆沢勤労者青少年ホーム」の北東側交差点を北へ入ります

間も無く右手に説明版が見えて来ます

道路脇に車を止めて、説明版を撮影しました

中央地区のお宝 その3

トウゲザサ

トウゲザサは峠集落から発見されたもので、アズマザサに属します。

その特徴は

・一節から2~3本枝が出ている。

・丈が高い。

・葉や節間などには毛がまったくない。

1929年(昭和4年)牧野富太郎博士によりトウゲザサとして発見されました。

トウゲザサは年々数が減少しており、今後の保護が大切になっております。

2002年3月 中央地区コミュニティ振興協議会

市のホームページには

峠のトウゲダケ群落

指定年月日 平成元年12月26日

トウゲダケは、地元では別名のトウゲザサの名で呼ばれ、アズマザサ属に分類されます。

1928年ごろ佐々木喜一氏によって発見され、盛岡高等農林学校の内田繁太郎教授が牧野富太郎博士に示し、1929 年に発されました。

本群落はトウゲダケの基準産地であり、貴重です。面積267.78㎡。

と、記載されています。

道路右手の藪の中に背の高いササが目立ちます

もう一枚

では、次へ行きましょう

2024・9・11・13・20