石鳥谷町大興寺第23地割地区は、花巻市役所の北北西約11km、花巻市役所石鳥谷総合支所の西約4kmのところ

花巻市役所石鳥谷総合支所を東へ出て、県道265号線を南へ進みます、約600mで右(西)へ

約300mでJR東北本線の踏切を渡て、約300m坂道を上ると国道4号線石鳥谷バイパスの「中寺林」信号です

そのまま西へ道成りに坂道を緩く上って、約2.6kmで東北自動車道を潜ります

約500mで左(南西)へ、県道13号線です

約1.3kmで「曹洞宗 萬畳山 大興禅寺」の寺号標が建っていますのでここを(右)西へ入ります(写真は南側から撮りました)

道成りに約900mで大興禅寺の 駐車場に入りました

駐車場に入りました

東向きに参道入口です

大きな石碑は「曹洞宗 大興禅寺」の寺号標です

参道を進みます

石段を上ると山門です

鐘楼です

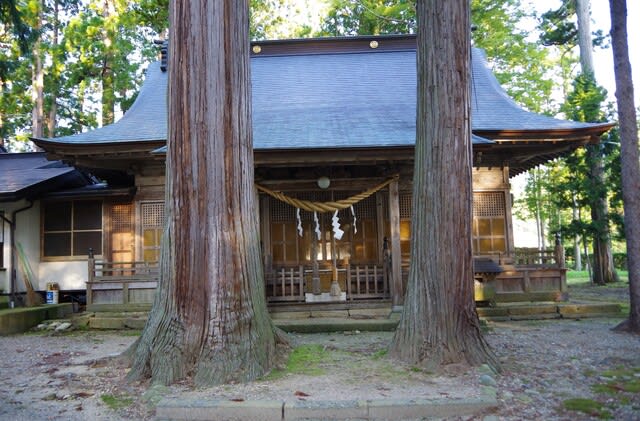

本堂です

*陸中八十八カ所霊場第1番札所、本尊は釈迦牟尼仏です。

*大興寺の創建は、永徳元年(1381)梅山聞本大和尚禅師が大興寺村の山中に草庵を結んだのが始まりと伝えられています。

その後、領主である沢田佐五兵衛忠貞が境内地を寄進し、寺院として整備されました。

室町時代の充照和尚の代には、霊夢で御告げがあり土中から赤ん坊を拾い育て上げたとされ、成長すると如玄大和尚として大興寺10世となり、明応3年(1494)又は永正元年(1504)に普門寺 (岩手県陸前高田市)中興開山し、永禄3年(1560)には洞雲寺(岩手県大船渡市)を開山する名僧となっています。

中世には、約400年稗貫地方を支配した稗貫氏から庇護され、寛正3年(1462)には14代当主稗貫出羽守広信が戦死すると大興寺に葬られ、稗貫武重の代には菩提寺として天文23年(1554)に寺領70石が安堵され、江戸時代に入ると盛岡藩南部氏から庇護され15石が安堵されています。

境内に建立されている土仏観世音堂には大興寺を開山した梅山聞本禅師を大難から救ったとされる聖観音像(土造、像高約14cm、別称:首継観音、身代わり観世音)が安置され御堂建築としても貴重な事から昭和54年(1979)に花巻市指定文化財に指定されています。

*早春には本堂脇にはミズバショウが多数咲き誇るそうです。

本堂南側の建物の前から目的のカツラが見えました

北側から、中央部には第一世代の幹が残っています

北東側から、目通り幹囲8.4mの巨木です

東側から見上げました

東側に下って見ました

では、次は少し戻った所の長谷寺と斗米行きましょう

2024・9・13・6・40

花巻市役所石鳥谷総合支所を東へ出て、県道265号線を南へ進みます、約600mで右(西)へ

約300mでJR東北本線の踏切を渡て、約300m坂道を上ると国道4号線石鳥谷バイパスの「中寺林」信号です

そのまま西へ道成りに坂道を緩く上って、約2.6kmで東北自動車道を潜ります

約500mで左(南西)へ、県道13号線です

約1.3kmで「曹洞宗 萬畳山 大興禅寺」の寺号標が建っていますのでここを(右)西へ入ります(写真は南側から撮りました)

道成りに約900mで大興禅寺の

駐車場に入りました

駐車場に入りました

東向きに参道入口です

大きな石碑は「曹洞宗 大興禅寺」の寺号標です

参道を進みます

石段を上ると山門です

鐘楼です

本堂です

*陸中八十八カ所霊場第1番札所、本尊は釈迦牟尼仏です。

*大興寺の創建は、永徳元年(1381)梅山聞本大和尚禅師が大興寺村の山中に草庵を結んだのが始まりと伝えられています。

その後、領主である沢田佐五兵衛忠貞が境内地を寄進し、寺院として整備されました。

室町時代の充照和尚の代には、霊夢で御告げがあり土中から赤ん坊を拾い育て上げたとされ、成長すると如玄大和尚として大興寺10世となり、明応3年(1494)又は永正元年(1504)に普門寺 (岩手県陸前高田市)中興開山し、永禄3年(1560)には洞雲寺(岩手県大船渡市)を開山する名僧となっています。

中世には、約400年稗貫地方を支配した稗貫氏から庇護され、寛正3年(1462)には14代当主稗貫出羽守広信が戦死すると大興寺に葬られ、稗貫武重の代には菩提寺として天文23年(1554)に寺領70石が安堵され、江戸時代に入ると盛岡藩南部氏から庇護され15石が安堵されています。

境内に建立されている土仏観世音堂には大興寺を開山した梅山聞本禅師を大難から救ったとされる聖観音像(土造、像高約14cm、別称:首継観音、身代わり観世音)が安置され御堂建築としても貴重な事から昭和54年(1979)に花巻市指定文化財に指定されています。

*早春には本堂脇にはミズバショウが多数咲き誇るそうです。

本堂南側の建物の前から目的のカツラが見えました

北側から、中央部には第一世代の幹が残っています

北東側から、目通り幹囲8.4mの巨木です

東側から見上げました

東側に下って見ました

では、次は少し戻った所の長谷寺と斗米行きましょう

2024・9・13・6・40