東和町谷内2区は、花巻市役所の東南東約16km、花巻市役所東和総合支所の南東約7kmの所です

花巻市役所東和総合支所西側の県道43号線をJR釜石線の線路を潜って南西へ

約300mで国道283号線(土沢バイパス)の信号を左(東南東)へ、遠野方面へ進みます

道成りに約4kmで右(南西)へ猿ケ石川を上瀬橋で渡って直ぐ左(南東)へ

約1.6kmで、道路右手に赤い「丹内山神社」の大鳥居(一ノ鳥居)です

約1.1kmで「丹内山神社表参道」の石鳥居(ニノ鳥居)が有りますが車で神社まで行けるようなので行ってみましょう

約400mで丹内山神社前の駐車場に入りました、参拝客の車が数台止まっています

西向きに参道入口です

参拝案内です、参拝順路が記されていますが、逆に回ってしまいそうです

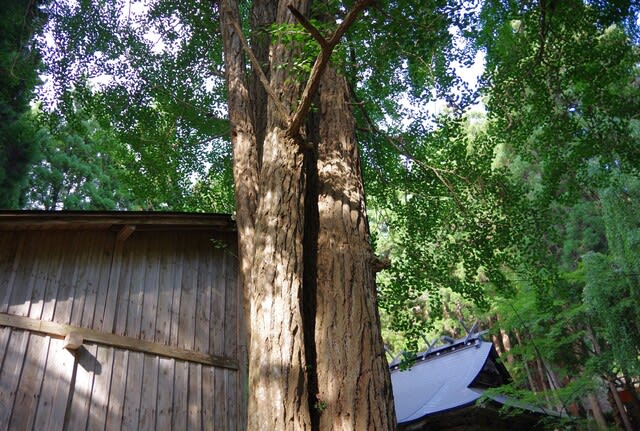

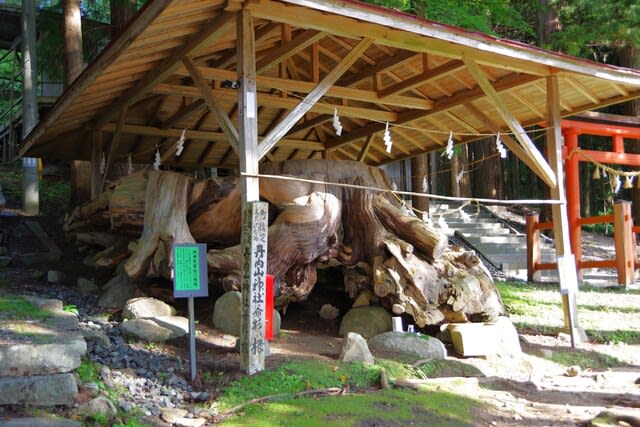

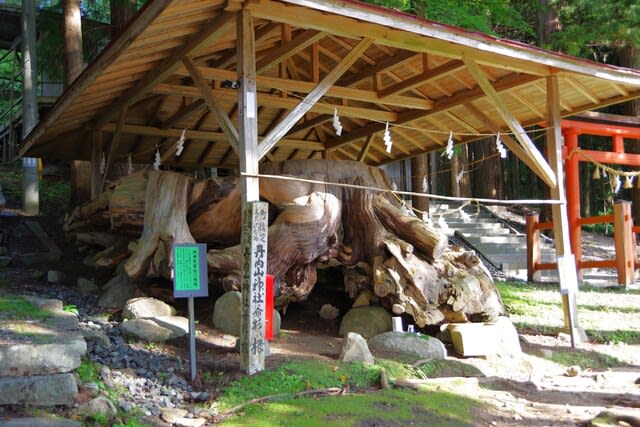

「じい杉の根」があります

ここからが前回「丹内山神社じい杉の根」の続きです

境内社は、左から安産神・疱瘡神と、木の陰になって雲南神の祠です

弓場石です、源義家がこの石の上で弓を射た場所跡とされています

参道右手に境内社は、八幡社と賀茂神社の二社一棟造りです

八幡神社、康平5年・1062年に八幡太郎(源)義家が勧請したものと賀茂神社・加茂次郎(源)義綱(義家の弟)が勧請したものです、源頼義(義家・義綱の父)が東征の際に宿陣し、朝敵追討を祈願したと伝えられています

石段を上がります

玉垣の中央に「肌石」です、丹内山神社七不思議、その3、肌石には昔から、雪が積もらないと伝えられています

手水鉢です、丹内山神社七不思議その4、この手水鉢はどんな旱天でも水が乾くことがないと伝えられています、この日も水が溜まっていました

赤い鳥居は四ノ鳥居です

石段を上がると神門です

社殿(本殿)です

見事な彫刻です

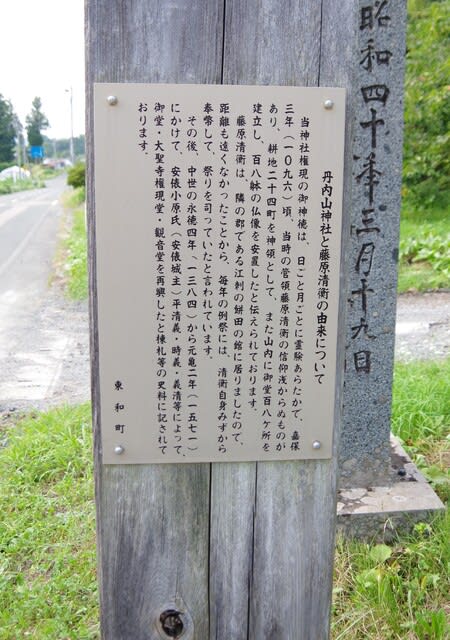

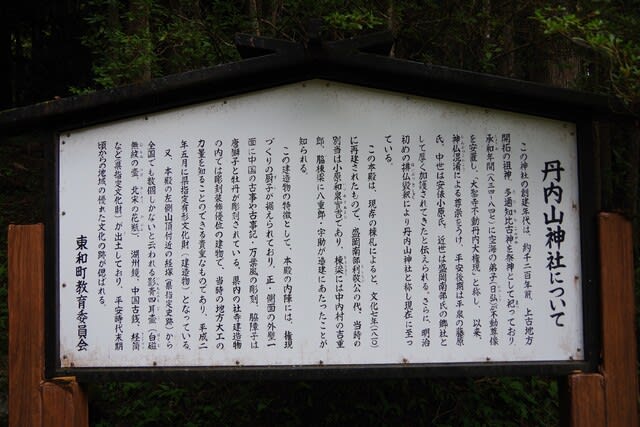

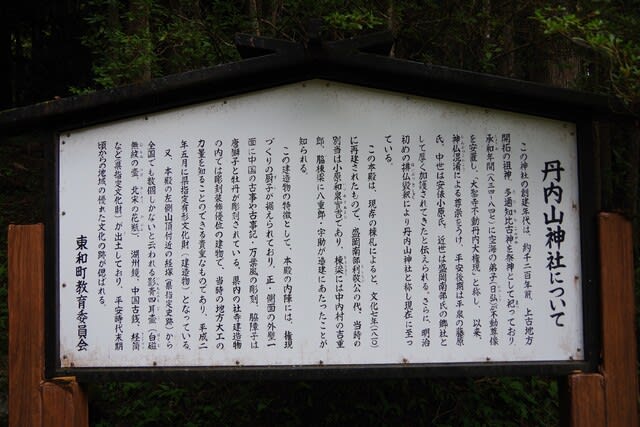

説明版です

丹内山神社について

この神社の創建年代は、約1200年前、上古地方が開拓の祖神、多邇知比古神を祭神として祀っており、承和年間(834~847)に空海の弟子(日弘)が不動尊象を安置し、「大聖寺不動丹内大権現」と称し、以来、神仏混淆による尊崇をうけ、平安後期は平泉の藤原氏、中世は安俵小原氏、近世は盛岡南部氏の郷社として厚く加護されてきたと伝えられる。

さらに、明治始めの廃仏毀釈により丹内山神社と称し現在に至っている。

この本殿は、現存の棟札によると、文化7年(1810)に再建されたもので、盛岡南部利敬公の代、当時の別当は小原和泉實吉であり、棟梁には中内村の吉重郎、脇棟梁に八重郎・宇助が造建にあたったことが知られる。

この建造物の特徴として、本殿の内陣には、権現づくりの厨子が据えられており、正・側面の外壁一面に中国の古事や古事記・万葉風の彫刻、脇障子は唐獅子と牡丹が彫刻されている。

県内の社寺建造物の内では彫刻装飾優位の建物で、当時の地方大工の力量を知ることのできる貴重なものであり、平成2年(1990)5月に県指定有形文化財(建造物)となっている。

また、本殿の左側山頂付近の経塚(県指定史跡)から全国でも数個しかないと云われる影青四耳壷(白磁無紋の壷・北宋の花瓶)、湖州鏡、中国古銭、経筒など(県指定文化財)が出土しており、平安時代末期頃からの地域の優れた文化の跡が偲ばれます。

東和町教育委員会

石への登り口に手水が流れています

御神体の石です

説明版です

アラハバキ大神の巨石(胎内石)

1300年以前から当神社霊域の御神体として古くから大切に祀られている。

地域に信仰の地として栄えた当社は、坂上田村麿、藤原一族、物部氏、安俵小原氏、南部藩主等の崇敬が厚く領域の中心的祈願所であった。

安産・受験・就職・家内安全・交通安全・商売繁盛等の他、壁面に触れぬようくぐりぬけると大願成就がなされ、又触れた場合でも合格が叶えられると伝えられている巨石である。

丹内山神社七不思議、その1、唐獅子です、障子の唐獅子をなめると居眠りしないと伝えられています

丹内山神社七不思議、その2、つららです、神社境内の建物につららが下がらないと伝えられています

では、次へ行きましょう

2024・9・12・15・00

花巻市役所東和総合支所西側の県道43号線をJR釜石線の線路を潜って南西へ

約300mで国道283号線(土沢バイパス)の信号を左(東南東)へ、遠野方面へ進みます

道成りに約4kmで右(南西)へ猿ケ石川を上瀬橋で渡って直ぐ左(南東)へ

約1.6kmで、道路右手に赤い「丹内山神社」の大鳥居(一ノ鳥居)です

約1.1kmで「丹内山神社表参道」の石鳥居(ニノ鳥居)が有りますが車で神社まで行けるようなので行ってみましょう

約400mで丹内山神社前の駐車場に入りました、参拝客の車が数台止まっています

西向きに参道入口です

参拝案内です、参拝順路が記されていますが、逆に回ってしまいそうです

「じい杉の根」があります

ここからが前回「丹内山神社じい杉の根」の続きです

境内社は、左から安産神・疱瘡神と、木の陰になって雲南神の祠です

弓場石です、源義家がこの石の上で弓を射た場所跡とされています

参道右手に境内社は、八幡社と賀茂神社の二社一棟造りです

八幡神社、康平5年・1062年に八幡太郎(源)義家が勧請したものと賀茂神社・加茂次郎(源)義綱(義家の弟)が勧請したものです、源頼義(義家・義綱の父)が東征の際に宿陣し、朝敵追討を祈願したと伝えられています

石段を上がります

玉垣の中央に「肌石」です、丹内山神社七不思議、その3、肌石には昔から、雪が積もらないと伝えられています

手水鉢です、丹内山神社七不思議その4、この手水鉢はどんな旱天でも水が乾くことがないと伝えられています、この日も水が溜まっていました

赤い鳥居は四ノ鳥居です

石段を上がると神門です

社殿(本殿)です

見事な彫刻です

説明版です

丹内山神社について

この神社の創建年代は、約1200年前、上古地方が開拓の祖神、多邇知比古神を祭神として祀っており、承和年間(834~847)に空海の弟子(日弘)が不動尊象を安置し、「大聖寺不動丹内大権現」と称し、以来、神仏混淆による尊崇をうけ、平安後期は平泉の藤原氏、中世は安俵小原氏、近世は盛岡南部氏の郷社として厚く加護されてきたと伝えられる。

さらに、明治始めの廃仏毀釈により丹内山神社と称し現在に至っている。

この本殿は、現存の棟札によると、文化7年(1810)に再建されたもので、盛岡南部利敬公の代、当時の別当は小原和泉實吉であり、棟梁には中内村の吉重郎、脇棟梁に八重郎・宇助が造建にあたったことが知られる。

この建造物の特徴として、本殿の内陣には、権現づくりの厨子が据えられており、正・側面の外壁一面に中国の古事や古事記・万葉風の彫刻、脇障子は唐獅子と牡丹が彫刻されている。

県内の社寺建造物の内では彫刻装飾優位の建物で、当時の地方大工の力量を知ることのできる貴重なものであり、平成2年(1990)5月に県指定有形文化財(建造物)となっている。

また、本殿の左側山頂付近の経塚(県指定史跡)から全国でも数個しかないと云われる影青四耳壷(白磁無紋の壷・北宋の花瓶)、湖州鏡、中国古銭、経筒など(県指定文化財)が出土しており、平安時代末期頃からの地域の優れた文化の跡が偲ばれます。

東和町教育委員会

石への登り口に手水が流れています

御神体の石です

説明版です

アラハバキ大神の巨石(胎内石)

1300年以前から当神社霊域の御神体として古くから大切に祀られている。

地域に信仰の地として栄えた当社は、坂上田村麿、藤原一族、物部氏、安俵小原氏、南部藩主等の崇敬が厚く領域の中心的祈願所であった。

安産・受験・就職・家内安全・交通安全・商売繁盛等の他、壁面に触れぬようくぐりぬけると大願成就がなされ、又触れた場合でも合格が叶えられると伝えられている巨石である。

丹内山神社七不思議、その1、唐獅子です、障子の唐獅子をなめると居眠りしないと伝えられています

丹内山神社七不思議、その2、つららです、神社境内の建物につららが下がらないと伝えられています

では、次へ行きましょう

2024・9・12・15・00