2015年11月19日、お参りしました。

縁起

パンフレットより「当寺は、京都市西京区大原野にある真言宗の寺で法寿山と号します。奈良唐招提寺を創建した鑑真和上の高弟、智威大徳が隠世したのが始まりで、天平勝宝年間の創建です。後に、弘仁年間の時、弘法大師が巡錫され42歳の厄除けのため、聖観音を彫刻されました。長岡京の氏神「大原野神社」の向かいに当寺はあり、応仁の戦火で焼失しましたが元和元年(大阪城落城の年)、恵雲・徴円の両律師により再興され、西山のお大師さまとして古くから親しまれてきました。」

庭園拝観料300円です。

京都市西京区大原野南春日町1102

map

参道

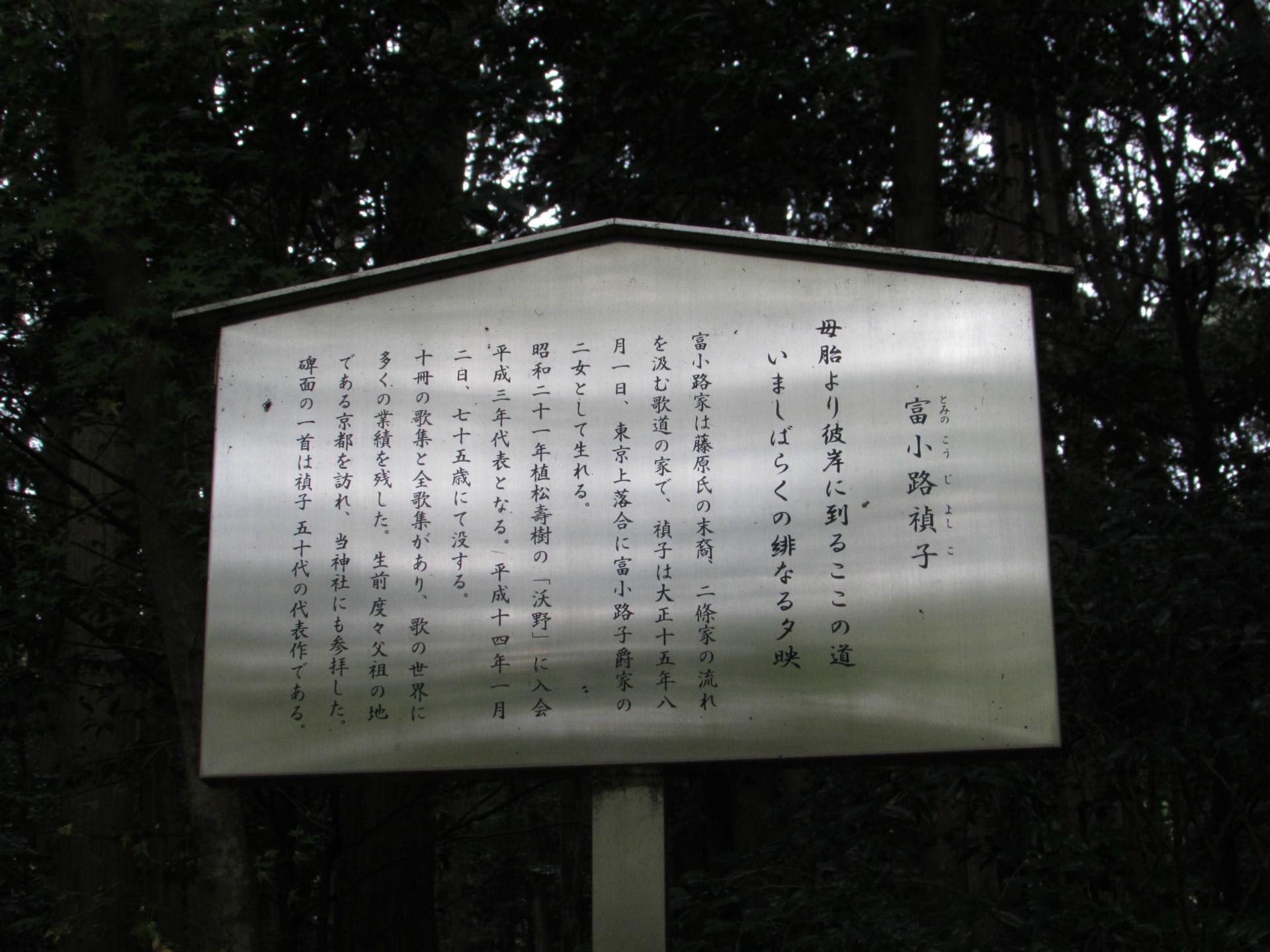

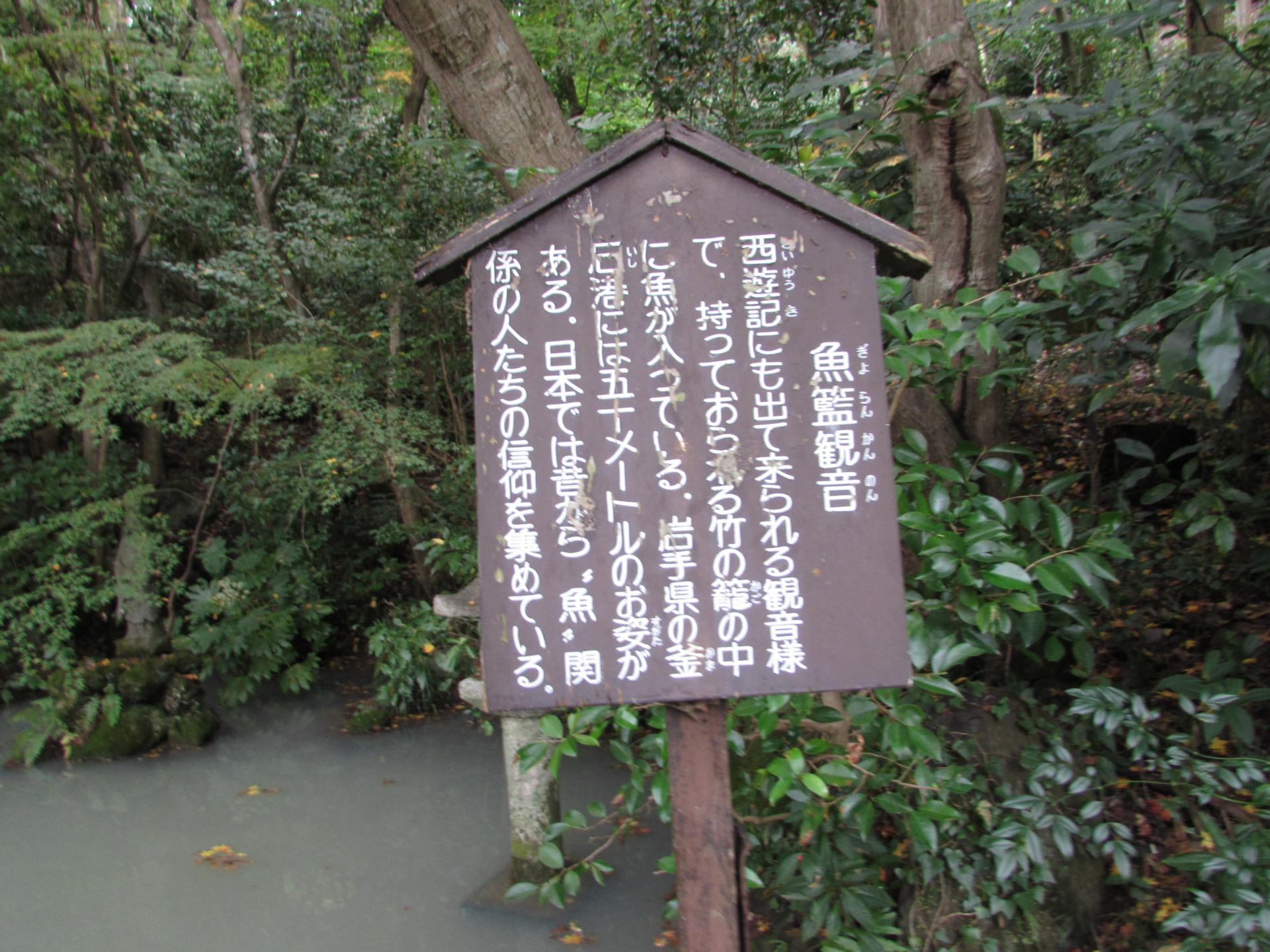

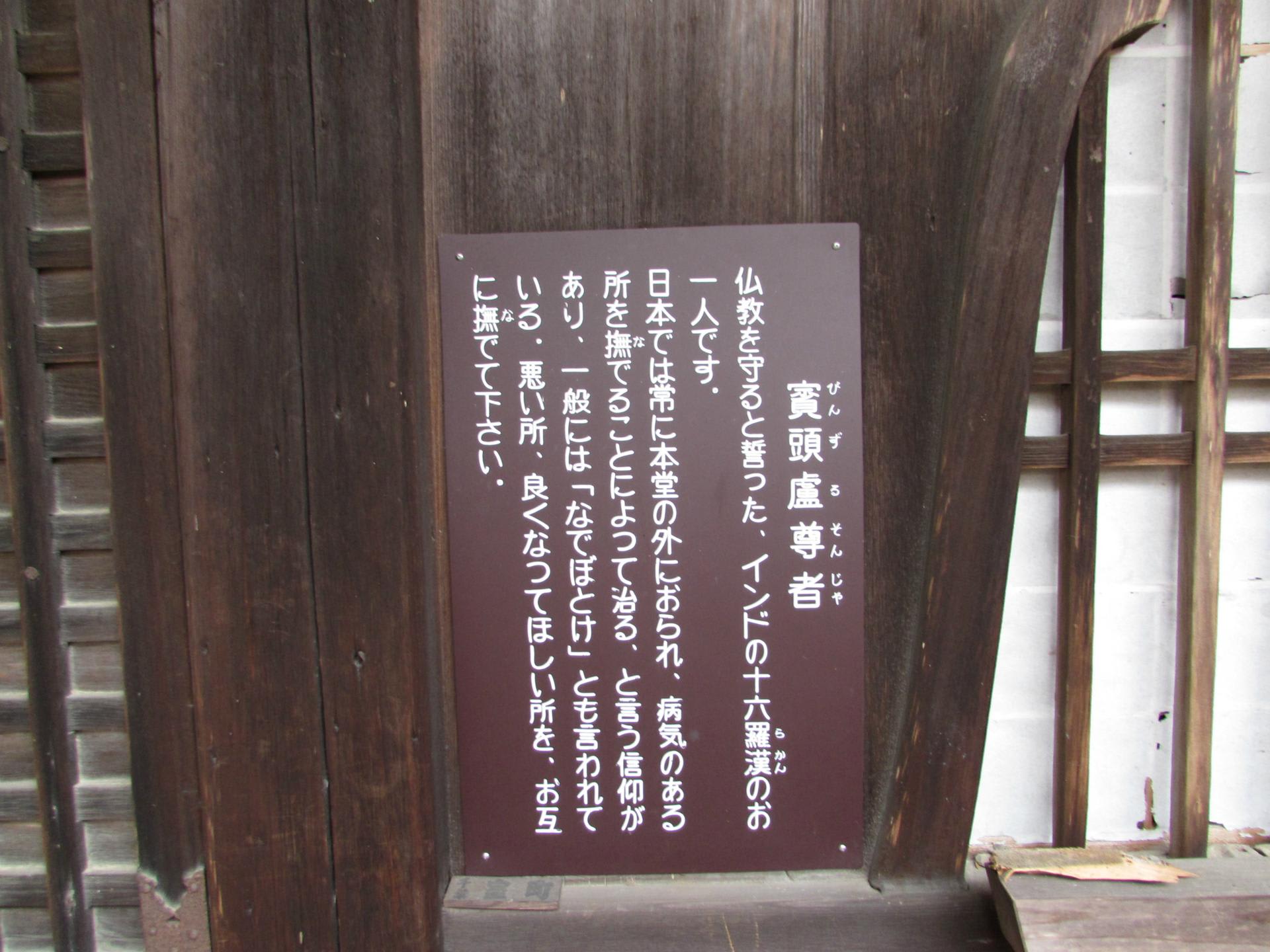

説明書

極楽橋

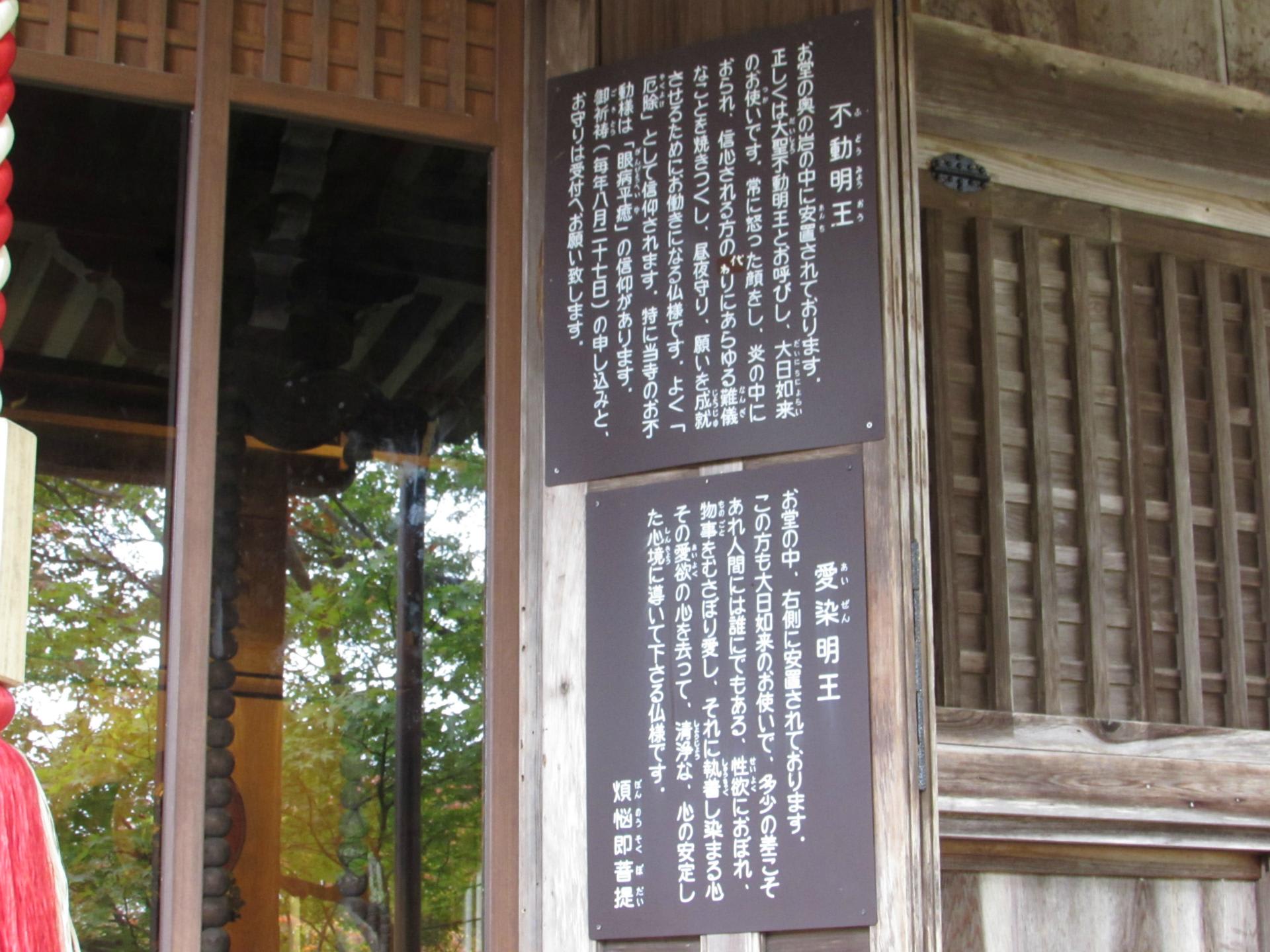

春日不動尊

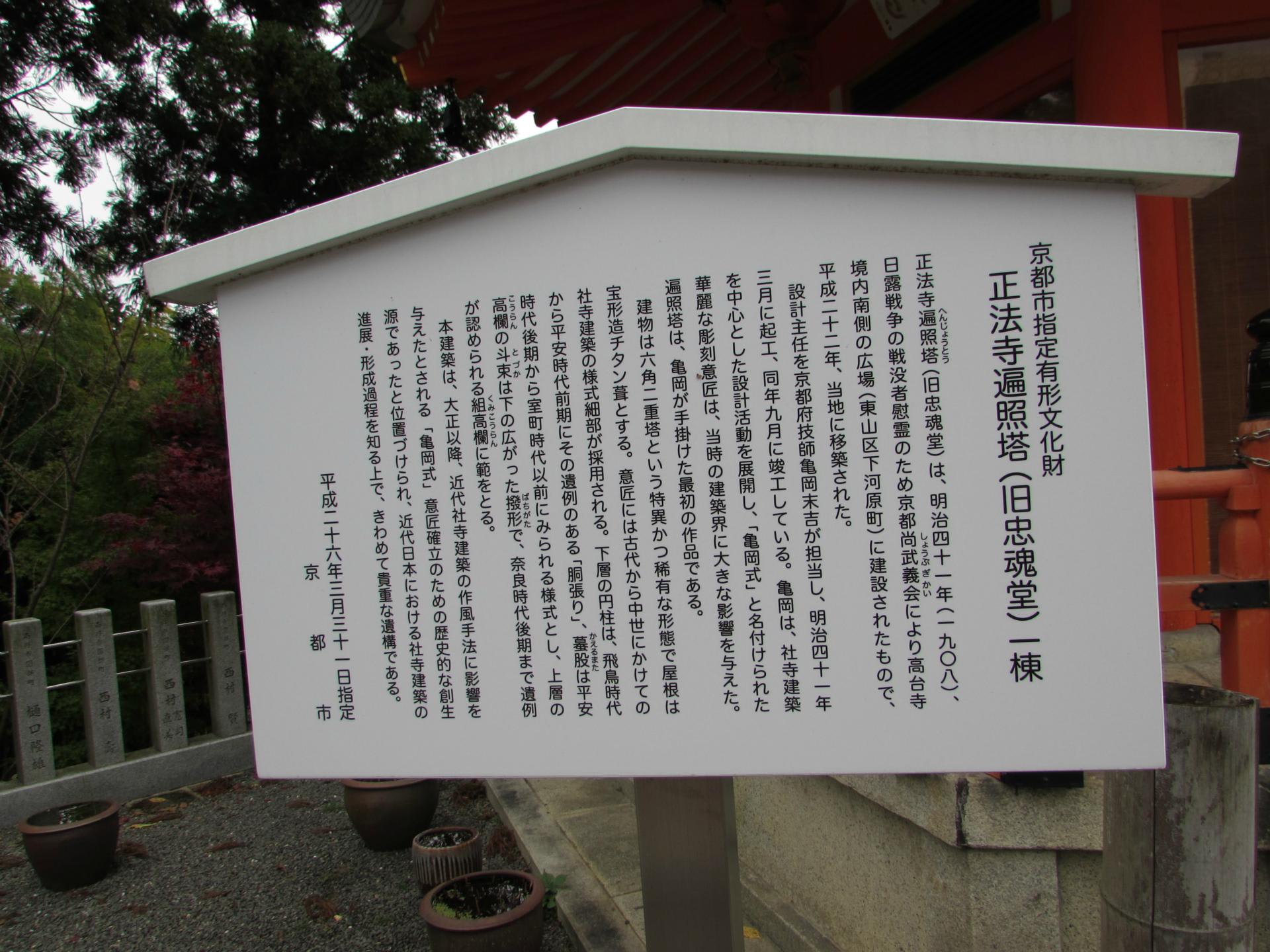

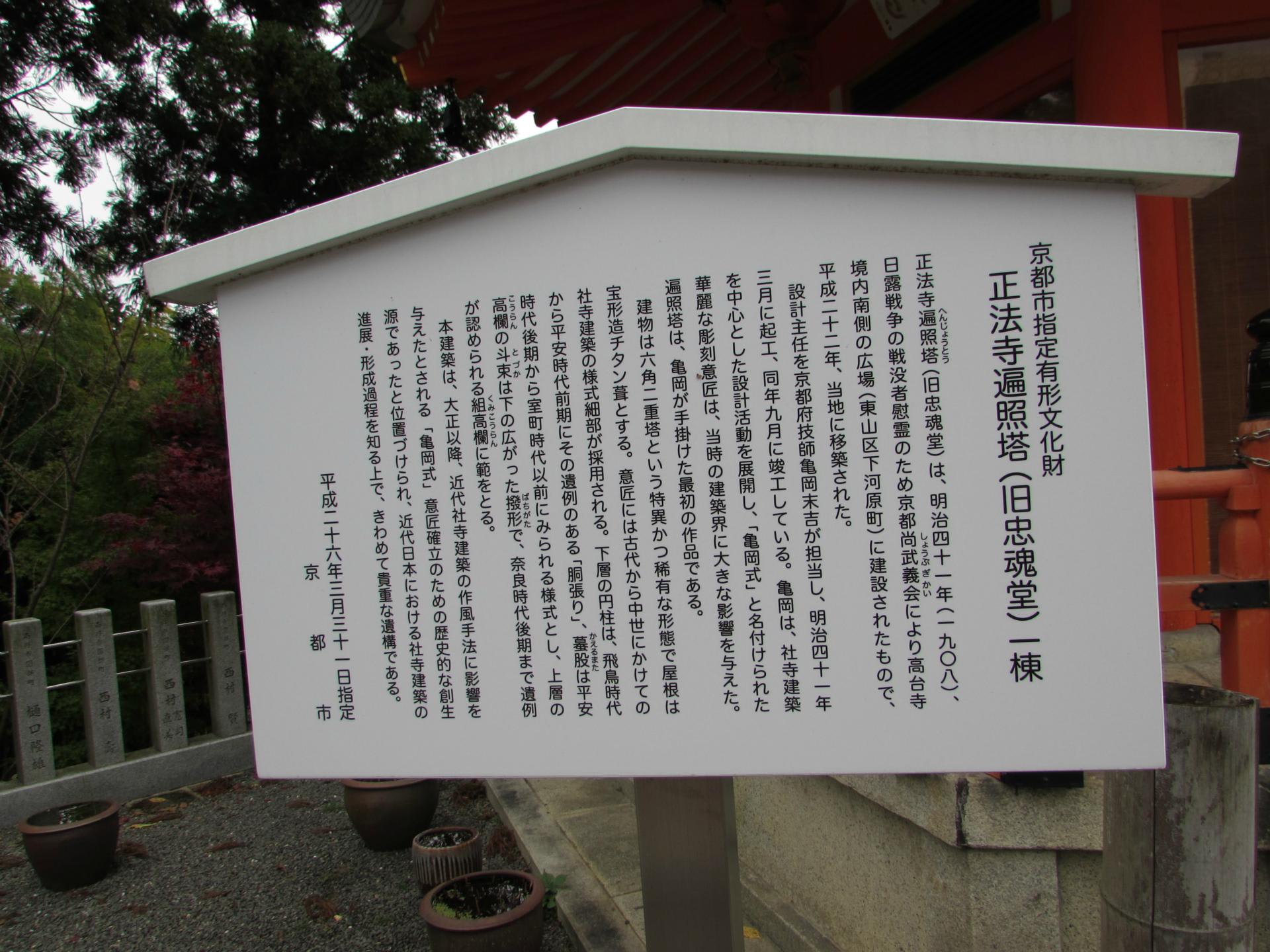

遍照塔(京都市有形文化財)

説明書

春日稲荷

襖絵

水琴窟、竹筒に耳を当てると、琴の音色が聞こえます。

縁起

パンフレットより「当寺は、京都市西京区大原野にある真言宗の寺で法寿山と号します。奈良唐招提寺を創建した鑑真和上の高弟、智威大徳が隠世したのが始まりで、天平勝宝年間の創建です。後に、弘仁年間の時、弘法大師が巡錫され42歳の厄除けのため、聖観音を彫刻されました。長岡京の氏神「大原野神社」の向かいに当寺はあり、応仁の戦火で焼失しましたが元和元年(大阪城落城の年)、恵雲・徴円の両律師により再興され、西山のお大師さまとして古くから親しまれてきました。」

庭園拝観料300円です。

京都市西京区大原野南春日町1102

map

参道

説明書

極楽橋

春日不動尊

遍照塔(京都市有形文化財)

説明書

春日稲荷

襖絵

水琴窟、竹筒に耳を当てると、琴の音色が聞こえます。