2020年10月11日、お参りしました。

説明書より「1545年(天文14年)、無住であった草庵に紀州根来寺から卜半斎了珍を迎え、一向宗の町づくりが始められた。石山本願寺から寺内町にとり立てられた後、1577年(天正5年)には、その支城として織田信長と戦い、町は焦土と化した。その後、寺も町も再興され、1583年(天正11年)から2年の間、紀州鷺ノ森より顕如上人を迎えて本願寺御堂となった。江戸時代には、町は寺領とされ、住職のト半家の支配が続いた。願泉寺の名は、1607年(慶長12年)准如上人から授けられた。」

大阪府貝塚市中町5番1号

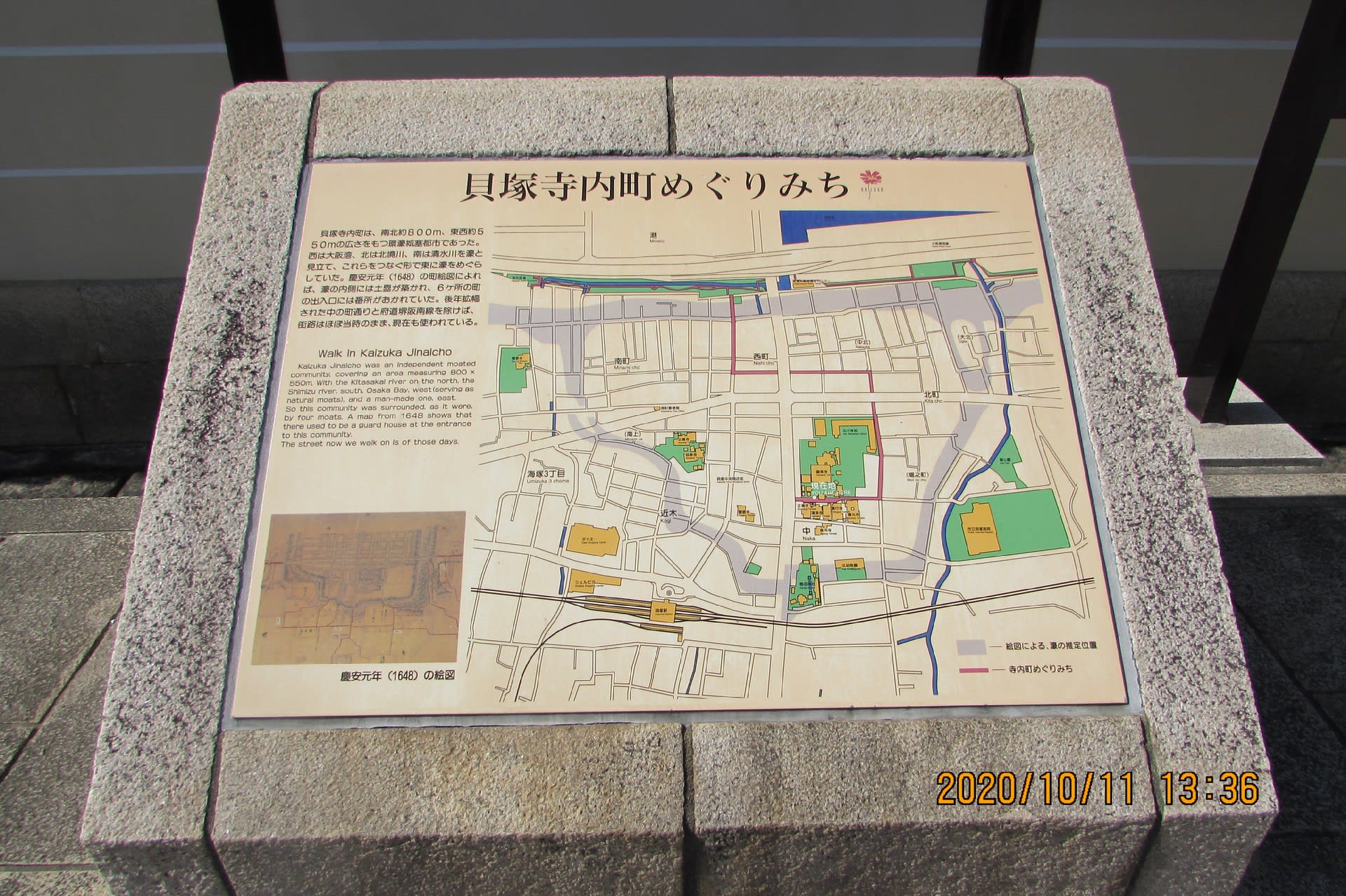

map

貝塚寺内町

「南北800m、東西約550mの広さをもつ環濠城塞都市であった。西は大阪湾、北は北境川、南は清水川を濠と見立て、これらをつなぐ形で東に濠をめぐらしていた。1648年(慶安元年)の町絵図によれば、濠の内側には土塁が築かれ、6ケ所の町の出入口には番所がおかれていた。後年拡幅された中の町通りと府道堺阪南線を除けば、街路はほぼ当時のまま、現在も使われている。」

表門(重要文化財)

「江戸中期の1679年(延宝7年)建立、四脚門、切妻造、本瓦葺。」

井戸屋形

経蔵(貝塚市指定建造物)

鐘楼

太鼓堂(重要文化財)

「江戸中期の1719年(享保4年)建立、桁行三間、梁間三間、二重二階、入母屋造、本瓦葺。」

本堂(重要文化財)

「江戸中期の1663年(寛文3年)建立、桁行27.8m、梁間27.0m、一重、入母屋造、向拝一間、本瓦葺。」

書院

説明書より「1545年(天文14年)、無住であった草庵に紀州根来寺から卜半斎了珍を迎え、一向宗の町づくりが始められた。石山本願寺から寺内町にとり立てられた後、1577年(天正5年)には、その支城として織田信長と戦い、町は焦土と化した。その後、寺も町も再興され、1583年(天正11年)から2年の間、紀州鷺ノ森より顕如上人を迎えて本願寺御堂となった。江戸時代には、町は寺領とされ、住職のト半家の支配が続いた。願泉寺の名は、1607年(慶長12年)准如上人から授けられた。」

大阪府貝塚市中町5番1号

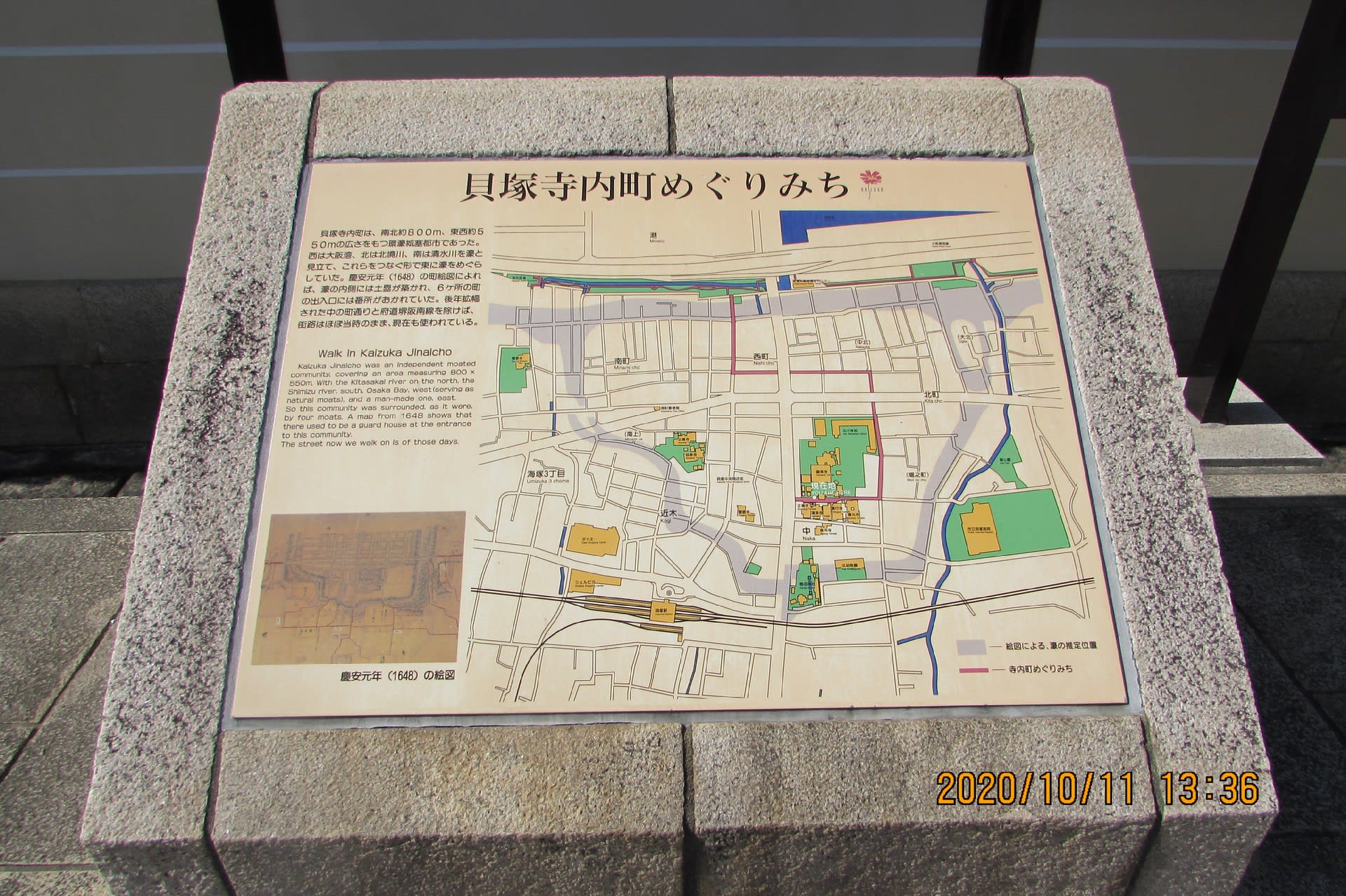

map

貝塚寺内町

「南北800m、東西約550mの広さをもつ環濠城塞都市であった。西は大阪湾、北は北境川、南は清水川を濠と見立て、これらをつなぐ形で東に濠をめぐらしていた。1648年(慶安元年)の町絵図によれば、濠の内側には土塁が築かれ、6ケ所の町の出入口には番所がおかれていた。後年拡幅された中の町通りと府道堺阪南線を除けば、街路はほぼ当時のまま、現在も使われている。」

表門(重要文化財)

「江戸中期の1679年(延宝7年)建立、四脚門、切妻造、本瓦葺。」

井戸屋形

経蔵(貝塚市指定建造物)

鐘楼

太鼓堂(重要文化財)

「江戸中期の1719年(享保4年)建立、桁行三間、梁間三間、二重二階、入母屋造、本瓦葺。」

本堂(重要文化財)

「江戸中期の1663年(寛文3年)建立、桁行27.8m、梁間27.0m、一重、入母屋造、向拝一間、本瓦葺。」

書院

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます