2016年7月10日、萩に来ました。松陰神社を起点に時計回りに、伊藤博文旧宅、東光寺、桂太郎旧宅、旧湯川家屋敷と見て、萩駅に着きました。

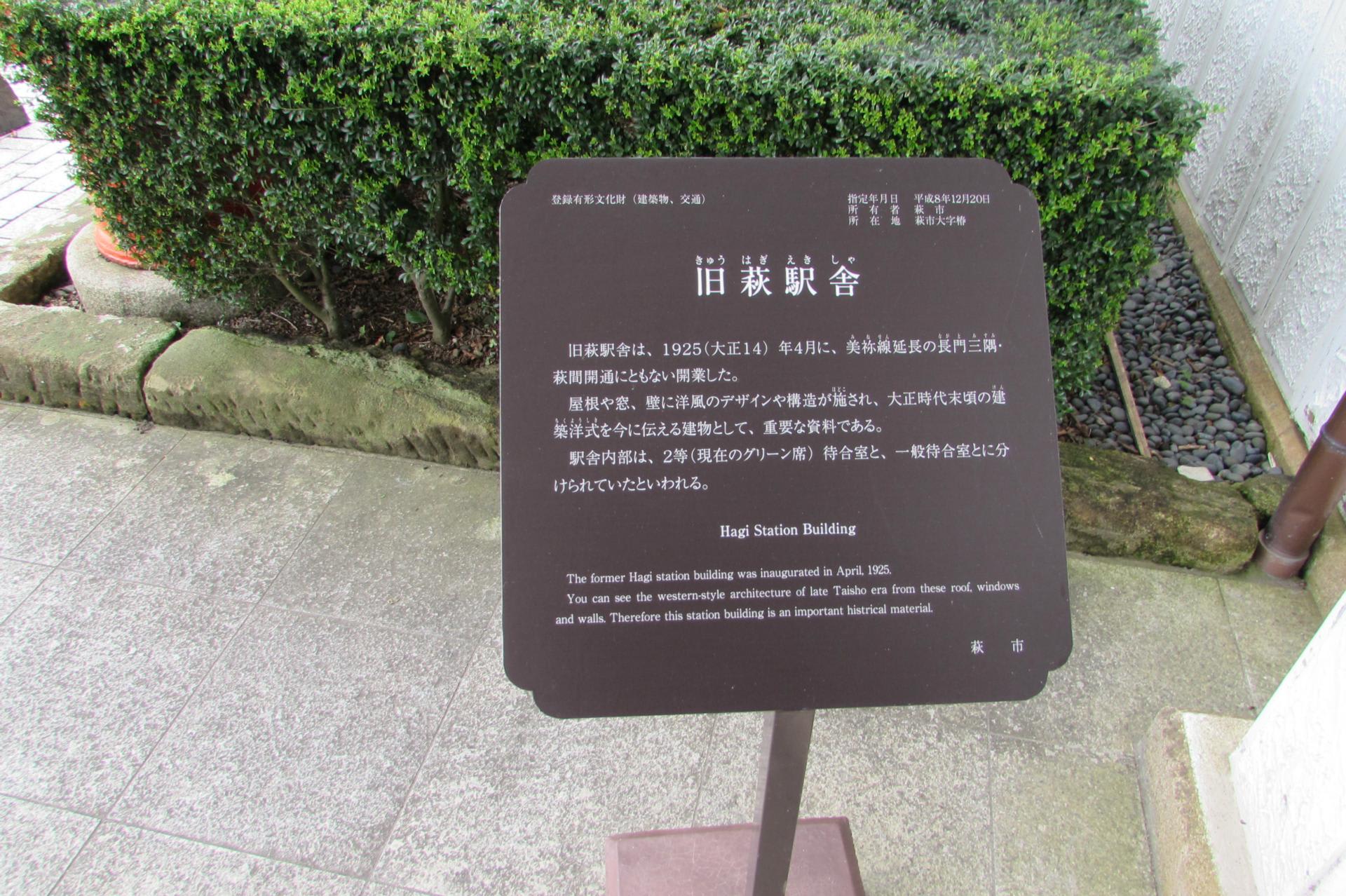

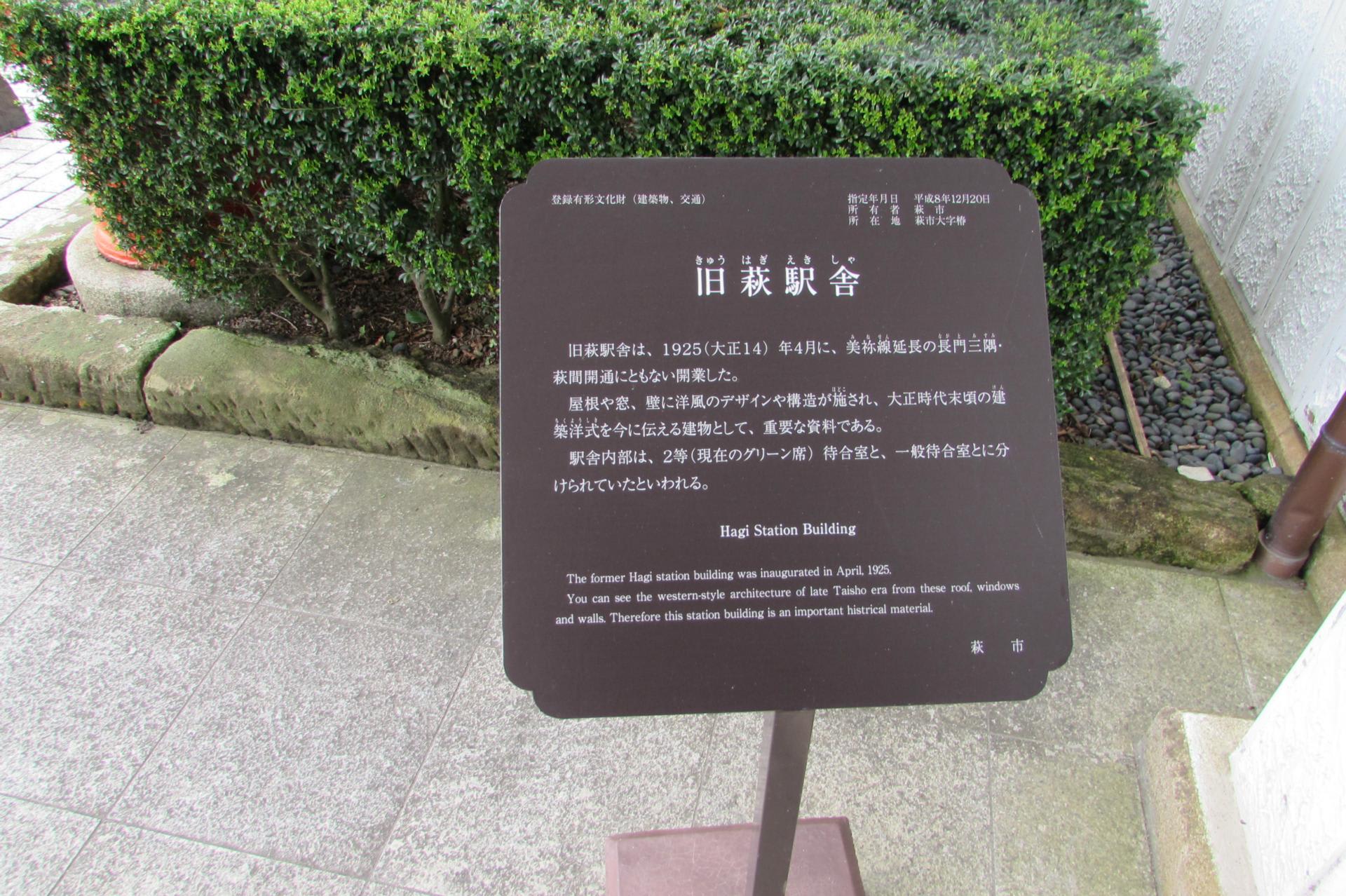

萩駅舎(登録有形文化財)

「国鉄美祢線(現在は山陰本線)の開通にともない建設された駅舎で、大正14年(1925)建築、木造平屋建、スレート葺、建築面積403㎡です。欄間を持つ上下窓、入口ポーチ、棟先を落とした切妻屋根等に洋風の意匠をもつ点に特徴があります。現存する数少ない鉄道開通時の駅舎で、地方の発展を紹介する上で存在が引用される建造物です。」

山口県萩市椿3537-3

map

大照院

「臨済宗南禅寺派の寺院です。昔この椿郷には寺の裏山に大樹がありました。延暦年間(782-805)この地に月輪山観音寺というお寺がありました。その後建武の頃(1334-1335)鎌倉建長寺の義翁和尚が。この観音寺に来て、大椿山歓喜寺と改め、臨済宗を伝えました。しかし戦乱の世を経て荒れはてていました。毛利元就の時は山陽、山陰の10ケ国(長門・周防・石見・安芸・備後・備中・出雲・伯耆・因幡・隠岐)を制していましたが、毛利輝元が関ヶ原の戦で豊臣氏の味方をしたばかりに防長2国に押しこめられ、又石高も120万石から36万9千石に減らされました。又城も広島から萩に移されました。萩城は慶長9年(1604)築城4年間で出来上がりました。以後文久3年(1863)山口に藩庁が移るまで13代の藩主を数えました。毛利輝元は慶長5年(1600)10月10日の関ヶ原の乱の責任をとって隠居して、その子秀就がわずか6才で家督をつぎました。ですから秀就が萩藩藩主初代となります。萩藩初代藩主秀就は慶安4年(1651)萩城において57才で亡くなりました。そして大樹院で火葬されたあと歓喜寺に葬られました。2代藩主毛利綱広は亡父の為に、承応3年(1654)春からこの寺の改築を始められ、明暦2年(1656)に観光しました。そして秀就の法号にちなんで、大照院と名づけられましたが、山号が大椿山大照院では大の字が重なるので、霊椿山大照院としました。延享4年(1747)火災にあって全焼し現在の建物は寛延3年(1750)6代藩主宗広が再建したものです。開山は言如円尊和尚です。この寺には7代藩主夫婦の墓があり、重臣やゆかりの深い人々が献上した603基の燈籠が参道に並んでいます。」

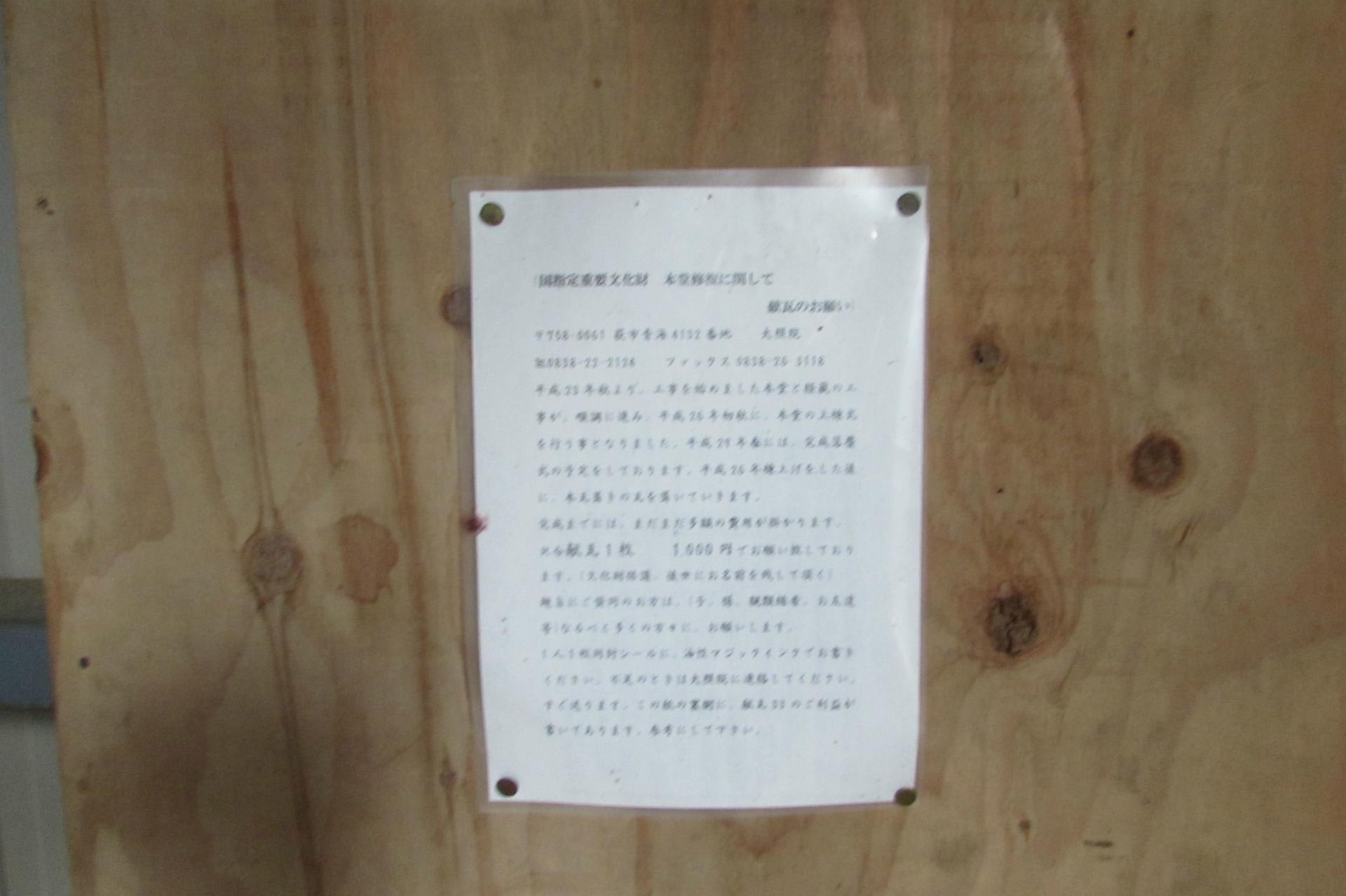

拝観料は200円です。29年度春まで本堂の修理のため、拝観はできません。

萩市椿4132

map

参道

石橋

鐘楼門(重要文化財)

「寛延3年(1750)建立、三間一戸二階二重門、入母屋造、桟瓦葺です。」

庫裏(重要文化財)

「寛延3年(1750)頃建立、桁行18.1m、梁間18.0m、一重、切妻造、妻入、南面・西面下屋付、東面庇・南面渡廊下及び便所・北面庇・西面便所各附属、本瓦及び桟瓦葺、東面突出部 桁行4.0m、梁間4.0m、入母屋造、桟瓦葺。萩で一番大きな庫裏です。」

書院(重要文化財)

「寛延3年(1750)頃建立、桁行21.9m、梁間22.7m、一重、丁字形東面入母屋造、西面寄棟造、北面切妻造、西面北端便所附属、南面東端廊下附属、桟瓦葺。」

本堂は修理中のため拝観はできません。

毛利家墓所(国指定史跡)

次は玉江橋を渡って、

萩駅舎(登録有形文化財)

「国鉄美祢線(現在は山陰本線)の開通にともない建設された駅舎で、大正14年(1925)建築、木造平屋建、スレート葺、建築面積403㎡です。欄間を持つ上下窓、入口ポーチ、棟先を落とした切妻屋根等に洋風の意匠をもつ点に特徴があります。現存する数少ない鉄道開通時の駅舎で、地方の発展を紹介する上で存在が引用される建造物です。」

山口県萩市椿3537-3

map

大照院

「臨済宗南禅寺派の寺院です。昔この椿郷には寺の裏山に大樹がありました。延暦年間(782-805)この地に月輪山観音寺というお寺がありました。その後建武の頃(1334-1335)鎌倉建長寺の義翁和尚が。この観音寺に来て、大椿山歓喜寺と改め、臨済宗を伝えました。しかし戦乱の世を経て荒れはてていました。毛利元就の時は山陽、山陰の10ケ国(長門・周防・石見・安芸・備後・備中・出雲・伯耆・因幡・隠岐)を制していましたが、毛利輝元が関ヶ原の戦で豊臣氏の味方をしたばかりに防長2国に押しこめられ、又石高も120万石から36万9千石に減らされました。又城も広島から萩に移されました。萩城は慶長9年(1604)築城4年間で出来上がりました。以後文久3年(1863)山口に藩庁が移るまで13代の藩主を数えました。毛利輝元は慶長5年(1600)10月10日の関ヶ原の乱の責任をとって隠居して、その子秀就がわずか6才で家督をつぎました。ですから秀就が萩藩藩主初代となります。萩藩初代藩主秀就は慶安4年(1651)萩城において57才で亡くなりました。そして大樹院で火葬されたあと歓喜寺に葬られました。2代藩主毛利綱広は亡父の為に、承応3年(1654)春からこの寺の改築を始められ、明暦2年(1656)に観光しました。そして秀就の法号にちなんで、大照院と名づけられましたが、山号が大椿山大照院では大の字が重なるので、霊椿山大照院としました。延享4年(1747)火災にあって全焼し現在の建物は寛延3年(1750)6代藩主宗広が再建したものです。開山は言如円尊和尚です。この寺には7代藩主夫婦の墓があり、重臣やゆかりの深い人々が献上した603基の燈籠が参道に並んでいます。」

拝観料は200円です。29年度春まで本堂の修理のため、拝観はできません。

萩市椿4132

map

参道

石橋

鐘楼門(重要文化財)

「寛延3年(1750)建立、三間一戸二階二重門、入母屋造、桟瓦葺です。」

庫裏(重要文化財)

「寛延3年(1750)頃建立、桁行18.1m、梁間18.0m、一重、切妻造、妻入、南面・西面下屋付、東面庇・南面渡廊下及び便所・北面庇・西面便所各附属、本瓦及び桟瓦葺、東面突出部 桁行4.0m、梁間4.0m、入母屋造、桟瓦葺。萩で一番大きな庫裏です。」

書院(重要文化財)

「寛延3年(1750)頃建立、桁行21.9m、梁間22.7m、一重、丁字形東面入母屋造、西面寄棟造、北面切妻造、西面北端便所附属、南面東端廊下附属、桟瓦葺。」

本堂は修理中のため拝観はできません。

毛利家墓所(国指定史跡)

次は玉江橋を渡って、