昨日の天気とはうって変わって朝から青空が広がる。

早池峰山も白い衣をまとって本格的な冬の訪れ間近を告げております。

今日は勤労感謝の日、全国的に祝日であるが、自分はたまたま休み、それでも中には仕事に勤しんでいる方々も結構いると思います。ご苦労様です。

さて、風は少し冷たいものの、天気も良い、そこで比較的入りやすい城館跡を二つほど探訪いたしました。

一つ目は・・・・

杉山舘(欠ノ上)

画像は欠ノ上稲荷・・・この一帯が杉山舘跡といわれているが、稲荷社の背部の山野の峯沿いを南は大日山、東は鶯崎辺りまで探訪するも、目立った遺構は発見できず・・・・。

唯一、稲荷社後ろの山野に空掘跡を確認・・・

目視で確認できるのは画像の一箇所と大日山側から鶯崎方面へ延びる帯郭跡か空掘が埋まったものか・・判断はできかねますが、それらしい形状は確認いたしました。

杉山舘は、推測するに峰沿いの高台に見張場みたいな役割が各所に設けられ、その峰沿いの山道は青笹の丑舘に続いているのではと想像されます。

私も今回、鶯崎の上方の山野を歩いておりますが、丑舘まで行けそうな感覚も掴んでおります。

いずれ、主郭とみられる場所は大日山側の小さな郭で、それも何段も連ねた段状の形状は確認できず、遠野街方面ではなく、浜峠方面の監視といった役割を帯びていたのではないか?と雰囲気的に感じました。

鍋倉(横田城)城

築館された年代は不明ながら、阿曽沼時代の戦国期、青笹の丑舘や光興寺の阿曽沼氏居舘、横田城が隆盛を極めていた頃ではないのか、遠野南部氏時代の江戸期の城下町、現在の遠野の街並みが出来る以前の舘、一部に田畑はあったかもしれませんが、荒涼とした風景が広がっていた頃と思われます。

袖高屋舘(栃洞)

来内へ行く途中、道路沿いの小高い丘にある稲荷社の辺りという情報を持っていたが、ここだという確信は得られず・・・。

館跡を記した資料には遠野町第32地割、稲荷社が鎮座しており、比高も高くなくて50メートルとされている。

しかし、稲荷社が鎮座している側の山野は東、南側の農地に若干の段差はみられるが、こちらも確証はない、逆に道路を挟んだ西側の山野は険しく高い、こちら側が主郭であり、道が付けられる前は山は繋がっていた可能性もあり、再調査が必要でもある。

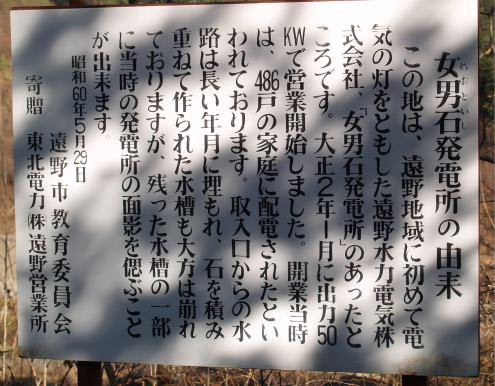

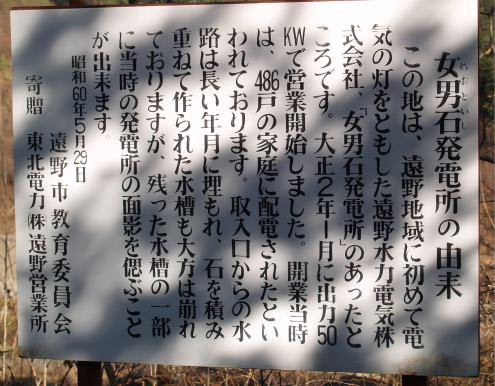

水力発電所跡

稲荷社の下部、北東側に石積みの升型の構築物がある。

遠野発の水力発電所、電気を買うことのできる家は遠野町内の中流以上のお宅だったそうですが、それでもこんな便利なものはないと皆取り付け料を工面して顧客が増えたため、供給電力が足らなくなったとか、経営者達は町の経営、すなわち公営を目論んだそうですが、各自の利害等で対立し、立ち消えとなって盛岡電気工業と合併となったそうです。

館跡調べが別分野の調べとなりましたが、旧遠野町にも館跡が存在しておりますので、なんとか早い時期に探訪調査をしたいと考えております。

おまけ

またまた「ぶれんど」ですみませんが、名札が完成いたしました。

名札をかけられ緊張する「とらねこ」さん。

(とらねこネネ)

早池峰山も白い衣をまとって本格的な冬の訪れ間近を告げております。

今日は勤労感謝の日、全国的に祝日であるが、自分はたまたま休み、それでも中には仕事に勤しんでいる方々も結構いると思います。ご苦労様です。

さて、風は少し冷たいものの、天気も良い、そこで比較的入りやすい城館跡を二つほど探訪いたしました。

一つ目は・・・・

杉山舘(欠ノ上)

画像は欠ノ上稲荷・・・この一帯が杉山舘跡といわれているが、稲荷社の背部の山野の峯沿いを南は大日山、東は鶯崎辺りまで探訪するも、目立った遺構は発見できず・・・・。

唯一、稲荷社後ろの山野に空掘跡を確認・・・

目視で確認できるのは画像の一箇所と大日山側から鶯崎方面へ延びる帯郭跡か空掘が埋まったものか・・判断はできかねますが、それらしい形状は確認いたしました。

杉山舘は、推測するに峰沿いの高台に見張場みたいな役割が各所に設けられ、その峰沿いの山道は青笹の丑舘に続いているのではと想像されます。

私も今回、鶯崎の上方の山野を歩いておりますが、丑舘まで行けそうな感覚も掴んでおります。

いずれ、主郭とみられる場所は大日山側の小さな郭で、それも何段も連ねた段状の形状は確認できず、遠野街方面ではなく、浜峠方面の監視といった役割を帯びていたのではないか?と雰囲気的に感じました。

鍋倉(横田城)城

築館された年代は不明ながら、阿曽沼時代の戦国期、青笹の丑舘や光興寺の阿曽沼氏居舘、横田城が隆盛を極めていた頃ではないのか、遠野南部氏時代の江戸期の城下町、現在の遠野の街並みが出来る以前の舘、一部に田畑はあったかもしれませんが、荒涼とした風景が広がっていた頃と思われます。

袖高屋舘(栃洞)

来内へ行く途中、道路沿いの小高い丘にある稲荷社の辺りという情報を持っていたが、ここだという確信は得られず・・・。

館跡を記した資料には遠野町第32地割、稲荷社が鎮座しており、比高も高くなくて50メートルとされている。

しかし、稲荷社が鎮座している側の山野は東、南側の農地に若干の段差はみられるが、こちらも確証はない、逆に道路を挟んだ西側の山野は険しく高い、こちら側が主郭であり、道が付けられる前は山は繋がっていた可能性もあり、再調査が必要でもある。

水力発電所跡

稲荷社の下部、北東側に石積みの升型の構築物がある。

遠野発の水力発電所、電気を買うことのできる家は遠野町内の中流以上のお宅だったそうですが、それでもこんな便利なものはないと皆取り付け料を工面して顧客が増えたため、供給電力が足らなくなったとか、経営者達は町の経営、すなわち公営を目論んだそうですが、各自の利害等で対立し、立ち消えとなって盛岡電気工業と合併となったそうです。

館跡調べが別分野の調べとなりましたが、旧遠野町にも館跡が存在しておりますので、なんとか早い時期に探訪調査をしたいと考えております。

おまけ

またまた「ぶれんど」ですみませんが、名札が完成いたしました。

名札をかけられ緊張する「とらねこ」さん。

(とらねこネネ)