なんとか冬らしい遠野の風景となりました、まさに吹雪乱舞です。

愛車「濁酒特区スッケ号」もスミ(凍って)でしまった。

本題・・・幻の遠野柵

吹雪の一日、このまま春にまっしぐらかが暗転、既に陽気に誘われて例年より2ヶ月も早く市内の城館跡探訪もはじめておりますが、中休みといったところ、本来は画像の姿がホントのところなんですが、ここは外出もままならず先人が調べ上げた城館跡の郷土資料なんかを眺めつつ、今後の探訪予定でも考えますか・・ということで大人しくしておりました。

さて、以前から気になっていたこと、標高が高く、山猫氏くらいの意思の強さでもあればなんとかなると思うのですが、物見山の探訪が最大の難関という位置づけでもあります。

物見山というくらいですから、物見すなわち見張りという観点から名付けられたものと思われますが、どうやら先人の見解では南部藩政以前、阿曽沼時代よりも古く安倍時代か・・・いやっ蝦夷時代なのかもしれないという考察でもあります。

遠野柵という表現は私は初見でもありましたが、館跡調査をされた二人の郷土史家は標高の高い貞任山(小友・土淵)と呼ばれている2箇所と鳥海(上郷町佐野山)も調査、砦跡のような高台と石を集めた痕跡を確認したともいいます。

この高山で古の人々は何をしようとしていたのでしょう、また何をしたのでしょう・・・。

小友貞任山、土淵貞任山、上郷鳥海の三点から遠野盆地が見下ろせ、3点を結ぶ三角形の中には遠野物見山も有り、北上川方面を遥かに見渡せる小友種山の物見山もあって、物見山とは下界から付けられた名称ではなく、山上から付けられた名称に他ならないものとしております。

小友種山の物見山は胆沢城からの連絡を直接受ける場所、高台が築かれ狼煙等で連絡を取り合っていたものと推測されます。

また遠野物見山は、数箇所の高台を山に築き現に2段の物見台跡が残されているといいます。

すなわち胆沢城方面の北上川流域に何かがあれば直ぐに遠野にもその異変が知らされ、逆に遠野に何かがあれば逆のルートで異変が知らされるシステムが構築されており、遠野盆地そのものは山々を防塁となした柵、つまり城塞であり、このシステムによって盆地内の館にいる人々は皆連携が取れる体制を構築していたといわれる説でもあります。

これはなかなか興味ある内容でもあり、実際に遺構やらその痕跡が認められるということでもありますから、山猫氏にお願いして共に探訪してみたいと考えております。

無論、熊さんとかが出歩かなく、しかも雪が少ない時期となりますが、これもまた難しいですな・・・・。

それにしても一気に冬になりました。

おまけ

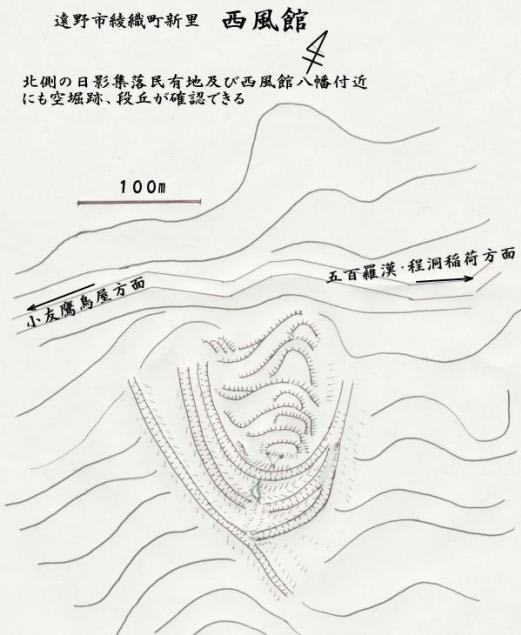

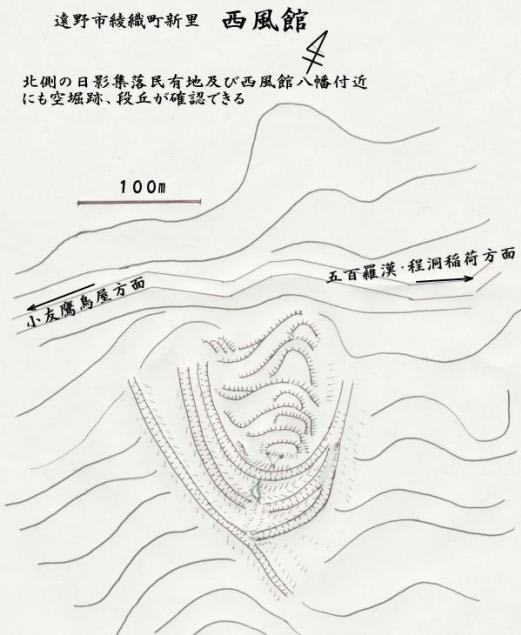

綾織町新里の西風館の図

まずは物見山も大いに興味ありますが、麓の館跡調査が先決でもあります。

愛車「濁酒特区スッケ号」もスミ(凍って)でしまった。

本題・・・幻の遠野柵

吹雪の一日、このまま春にまっしぐらかが暗転、既に陽気に誘われて例年より2ヶ月も早く市内の城館跡探訪もはじめておりますが、中休みといったところ、本来は画像の姿がホントのところなんですが、ここは外出もままならず先人が調べ上げた城館跡の郷土資料なんかを眺めつつ、今後の探訪予定でも考えますか・・ということで大人しくしておりました。

さて、以前から気になっていたこと、標高が高く、山猫氏くらいの意思の強さでもあればなんとかなると思うのですが、物見山の探訪が最大の難関という位置づけでもあります。

物見山というくらいですから、物見すなわち見張りという観点から名付けられたものと思われますが、どうやら先人の見解では南部藩政以前、阿曽沼時代よりも古く安倍時代か・・・いやっ蝦夷時代なのかもしれないという考察でもあります。

遠野柵という表現は私は初見でもありましたが、館跡調査をされた二人の郷土史家は標高の高い貞任山(小友・土淵)と呼ばれている2箇所と鳥海(上郷町佐野山)も調査、砦跡のような高台と石を集めた痕跡を確認したともいいます。

この高山で古の人々は何をしようとしていたのでしょう、また何をしたのでしょう・・・。

小友貞任山、土淵貞任山、上郷鳥海の三点から遠野盆地が見下ろせ、3点を結ぶ三角形の中には遠野物見山も有り、北上川方面を遥かに見渡せる小友種山の物見山もあって、物見山とは下界から付けられた名称ではなく、山上から付けられた名称に他ならないものとしております。

小友種山の物見山は胆沢城からの連絡を直接受ける場所、高台が築かれ狼煙等で連絡を取り合っていたものと推測されます。

また遠野物見山は、数箇所の高台を山に築き現に2段の物見台跡が残されているといいます。

すなわち胆沢城方面の北上川流域に何かがあれば直ぐに遠野にもその異変が知らされ、逆に遠野に何かがあれば逆のルートで異変が知らされるシステムが構築されており、遠野盆地そのものは山々を防塁となした柵、つまり城塞であり、このシステムによって盆地内の館にいる人々は皆連携が取れる体制を構築していたといわれる説でもあります。

これはなかなか興味ある内容でもあり、実際に遺構やらその痕跡が認められるということでもありますから、山猫氏にお願いして共に探訪してみたいと考えております。

無論、熊さんとかが出歩かなく、しかも雪が少ない時期となりますが、これもまた難しいですな・・・・。

それにしても一気に冬になりました。

おまけ

綾織町新里の西風館の図

まずは物見山も大いに興味ありますが、麓の館跡調査が先決でもあります。