ある名工がこんなことを。

名人といわれる職人さんが言っていた言葉が、印象に残りました。

「その道で上手くなるにはどんなことが必要か」、そんな設問だったと思います。

その職人さんは言います。

「この仕事が楽しくて大好きですね。お休みの日なんかいりません。毎日やり続けることですね。それと…わずかな違いもわかるほどの目を養うことですかね。」

同じものを見ているのに…

私も職人さんの仕事を見るのが好きです。

どの仕事でも名人はいます。

そんな職人さんの手先を見ていると、ほれぼれするほど無駄のない動きをします。

たとえば大工さんの、仕上げのカンナがけなどは、向こうが透けるほどのカンナ屑がでて、ヒノキの表面が鏡のようになります。

石工の職人さんが、岩のような石材に数本の鉄杭を打ち込むと、見事にまっすぐ割れていきます。

木材も石材も「目」があるそうで、その道のプロだけがわかるものでしょう。

同じものを見ているのに、プロの職人にはわかるのです。

ある程度は教えるが…

しかし、どの名人も初めがあってここまできました。

技術を上げるには、どの職種でも、現場で学んでいくことを通してのみ、得られます。

自分が十年かけて得られるものを、十年、二十年のベテランから学ぶのです。

歌舞伎座の着付けの名人いわく、「ある程度は教えても、肝心のところは教えない」。

だから、名人が隠している技を盗むしかないのです。

どうして盗むのかって…。

盗みたいものがあれば、見えてくるのですよ。

技を盗むためには、本当に欲しいものがあると、盗める力が備わってくるという事でしょうか。

「わかりました。これは○○○ということですよね?」といっても、盗まれた先輩は返事もしてくれませんよきっと。

技術を盗ませていただいた先輩に感謝しています。

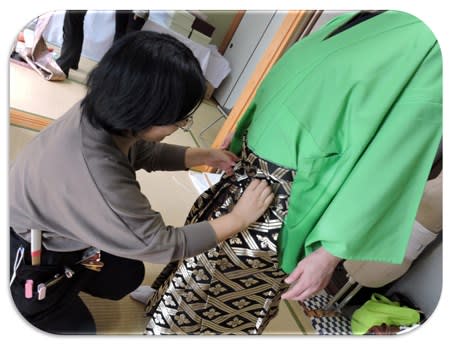

私も舞踊の舞台裏で、小林衣裳の着付けの名人に着付けを見せてもらいました。

普通はありえないことです。

一日中、立ったままでメモも取らず、目で技術を盗む。

言葉でなど絶対教えてくれません。「盗んでみな…」です。

もちろん質問などは出来ず、目の前で展開される着付けの表わざ・裏ワザを学びました。

いまはこの名人もリタイヤされて、お会いすることもなくなりました。

松竹衣裳常務の岸田先生から教えてもらったことも大きな出会いでした。

亡くなられる一週間前まで、お電話でご指導頂いていました。

若いときに、名女優・山田五十鈴のお付の衣裳方でしたが、山田先生のあとを追うように亡くなられました。

歌舞伎衣裳着付けの図書館がまたひとつなくなりました。

もっと早く多くのことを学んでいればと思うと残念でなりません。

技術はやっぱり盗むものだと思います。与えられたものはあまり力にならない気がします。

欲しい技術は、盗みたいほどの情熱があってこそ身に付くのではないでしょうか。

木更津の芸者、若葉さんとお会いします。

先日、お知らせした関東の芸者さんと会うことになりました。

お会いするのは、木更津の芸者、若葉さん。

若葉さんは、2017年7月5日の東京新聞や朝日新聞などでも報道され、話題になった若い芸者さんです。➠東京新聞のWEB記事

向島の料亭、「入船」の女将さんのご好意で…

東京の向島の芸者さんのおけいこ場に、木更津から若葉さんが見学に見えることになりました。

向島の芸者さんから相談を受けた、料亭「入船」の女将さんのご好意により実現したものです。

東京の向島の芸者さんと、千葉の木更津の芸者さんの交流の始まりです。

いまからお会いするのがすごく楽しみ。

私たちの技術を通して、花柳界の「技芸の伝承」の一助になれば、幸せなことだと思います。

木更津の若葉さんの写真は、木更津観光協会のブログより

着せ付けが早いのは

たとえば、「きつけ塾いちき」の場合、二人で着せますが、手馴れたチームで7分内外で着せます。

補整・長襦袢・きもの・帯結びと完成させていくわけですが、補整30秒、長襦袢1分という具合です。

早いチームほど、モデルの方と楽しそうに会話を交わしながら着せ付けます。

見ていると、ゆっくり着せているようにさえ見えます。

同じ手法で着せ付けているのに、なぜ30分以上かかるチームと、7分のチームの違いが出てくるのでしょうか?。

よく見ていると、早いチームは「同じところを二度と触っていない」のです。

つまり、裾や衿合わせなどを一回で決めているのです。

二度・三度と触るほど、着付けは崩れてきますから逆効果です。

その結果、時間の差が数倍違ってきます。

早い人は、形が美しい

着付けの現場を見ていると、何年のベテランでも、腰紐で体を揺すらせながら締めている人や、襦袢やきものを着付けるときに、モデルさんが左右に振り回されているのを見かけます。

まるで力で巻きつけている感じ。

しかし、着付けのうまい方は、モデルさんに刺激を与えません。

あらゆる動きが、次の動作に最短でつながる動きなのです。

つまり、着付けの手法が、極めて連続的で合理的なのです。

どの分野でも、合理的な職人の動きほど、美しいものはありません。

無駄のない合理的な手法は、時間を短縮をさせ、流れのスムーズな美しい着付けの形を生み出します。

そうなのです。合理的な着付けの職人は、着付ける姿もカッコいいのです。