オミクロン猛威 「風邪」だと対策を緩めたら重症者増で医療が崩壊する

世界保健機関(WHO)感染症危機管理シニアアドバイザー 進藤奈邦子さん

猛威を振るう新型コロナウイルスのオミクロン株への対応について、世界保健機関(WHO)で感染症危機管理シニアアドバイザーを務める進藤奈邦子(しんどう・なほこ)さんに聞きました。宇野龍彦記者

しんどう・なほこ=東京慈恵会医科大学卒、医師、医学博士。専門は内科学、感染症学。2019年イタリア国立スパランツァー二研究所「科学の母」賞受賞。国立感染症研究所主任研究官を経てWHO職員。危険感染症の情報解析、現地調査・対応などを担当。18年から現職

オミクロン株は世界中で大流行し、「ゼロコロナ」で厳しい規制を敷いた中国でも感染が拡大しています。

日本では第5波の感染拡大で、医療が受けられずに自宅で亡くなる人が200人以上に上りました。「風邪みたいなもの」だとして感染対策を緩めてしまえば、重症者が増えて医療が崩壊します。

ワクチンや公衆衛生対策に加え、検査システムの有効活用、早期治療をかなめとし、ウイルスに立ち向かってほしいと思います。

無症状でも強い感染力 オミクロン株 デルタの4倍、会話や呼吸だけでも

南アフリカ、ロンドンやニューヨークなどオミクロン株が爆発的に流行した国や都市では、すでにピークを迎えたところもあります。

これらの地域では人口レベルで感染の飽和状態に達し、減少に転じている可能性があります。もちろん、公衆衛生対策の効果もあると思います。デルタ株が沈静化し、対策を緩めた国も再び厳しい規制を行っています。

まだこのウイルスは変異を続けているのでこれからも新たな変異株が出てくると考えるべきです。

34都道府県で重点措置 コロナ急拡大

【北海道、大阪など新たに18道府県】

新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、政府は25日、北海道、青森、山形、福島、栃木、茨城、長野、石川、静岡、大阪、京都、兵庫、岡山、島根、福岡、佐賀、大分、鹿児島の18道府県に対し「まん延防止等重点措置」の適用を決定。すでに適用されている16都県と合わせて34都道府県に拡大しました。

【保育所327カ所で全面休園】

子どもの感染も広がっています。厚生労働省の集計(20日時点)によると、感染者の発生などで全面休園した保育所等は、27都道府県の327カ所と過去最多になっています。

“風邪と同じ”ではない

従来の変異株は下気道の細気管支から肺胞まで入って肺炎を起こしました。これに対してオミクロン株は、動物のマウス、ハムスターを使った実験では、鼻、喉、気管までの上気道でウイルスの増殖が多いという結果が出ています。

動物実験の結果を人間に適用することには注意が必要です。しかし、示唆されているのは、オミクロン株が主に上気道での感染に移行し、鼻や喉で増殖しやすいために、会話や呼吸をするだけでもウイルスを広げてしまうということです。

いまのところオミクロン株は軽症が多いとされている理由も、上気道主体の感染に変化したために気管支炎や肺炎を起こしにくく、二酸化炭素を排出して酸素を取り入れる呼吸の働きを妨げる状態にはなりにくいからだと考えられます。

オミクロン株は「風邪みたいなもの」なのかというと、それは言えないと思います。

新型コロナの致死率(患者数に対する死者数の割合)は、インフルエンザと比べるとかなり高くなっています(下記)。重症化しにくい若い人たちは軽症で済むかもしれませんが、感染が高齢者や基礎疾患のある人たちに広がると、重症者も死者も増えていきます。

オミクロン株は発症前や無症状の感染者が従来株以上に多くのウ

イルスを出します。感染性が高いデルタ株よりも、少なくとも4倍は感染性が高い。重症化率が低くても、対策を緩めれば感染が爆発的に拡大し、重症者も増えてしまいます。

【インフルより高い致死率】

季節性インフルエンザの国内における致死率は0.02~0.03%。これに対して新型コロナ(第2波、主にべ一タ株)の致死率は約1%。(政府の基本的対処方針分科会の分析)

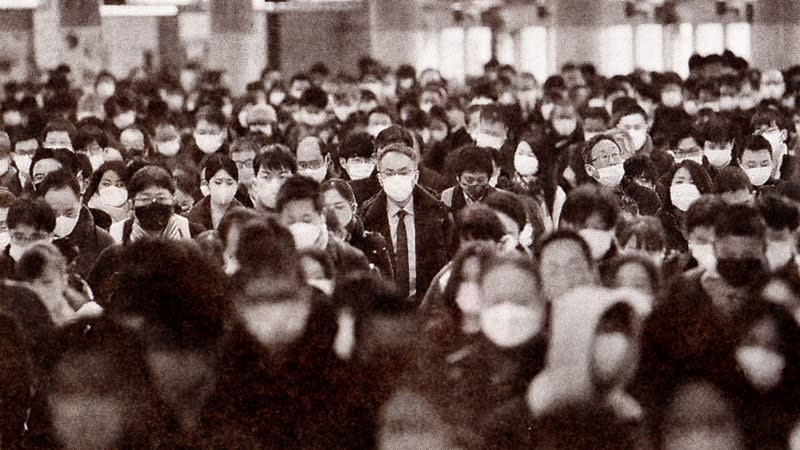

急激な感染孤大か続く中、駅に同かう多くの通勤者=1月17日、東京都内(ロイター)

後遺症が長引く心配も

新型コロナでは、コロナ自体は軽症でも「ロングコビット」と呼ばれる後遺症に苦しむ方も少なくありません。この点でも風邪やインフルエンザとは異なります。

うつ症状や慢性的疲労感をはじめ、においや味がしないなどの症状、ほかにも、関節痛、頭痛、注意力がなくなるなどの症状が報告されています。

精神的ダメージについては、新型コロナウイルスが神経細胞に影響を与えるためだという科学的根拠が確立されつつあります。

今後、後遺症をきちんとみていける医療の確立が大事です。

子どもの接種について

子どもにワクチンを接種するかどうかについては慎重に考えるべきだと思います。

米国では子どもたちの入院が増えてきて、5歳以上の子どもたちの接種を推奨することになりました。日本でも、厚生労働省が21日、5歳から11歳のワクチン接種を特例承認しました。

子どもたちが家庭にウイルスを持ち込むと、高齢者や重症化リスクのある人に感染を広げてしまう恐れがあるわけですから、学校などの公衆衛生対策は大事です。でも、これは本人の重症化予防が目的のワクチン接種の理由にはなりえません。

今回のワクチンの長期的な影響の知見は、まだ蓄積されていません。麻しん(はしか)のワクチンや、三種混合ワクチンのように100年近くの歴史があるワクチンとは違うので、保護者が慎重になる気持ちはよくわかります。副反応の情報収集や、接種にあたっては小児科医とよく相談することが大事です。

基本に立ち返った対策を

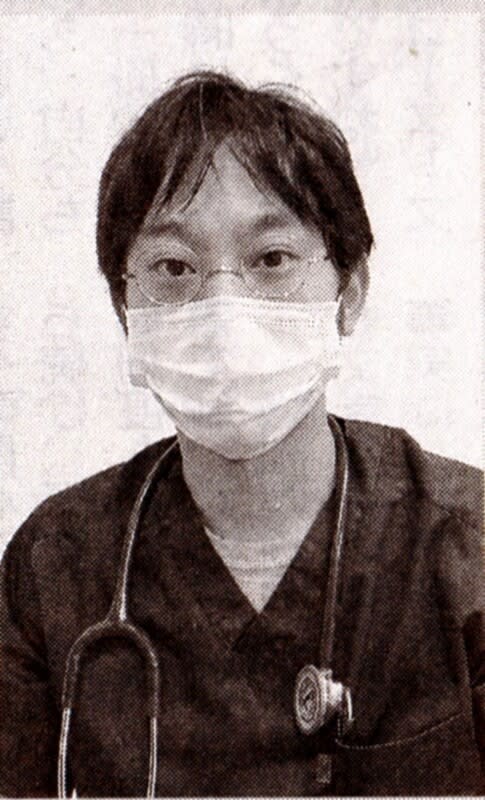

ひなた在宅クリニック山王 院長・田代和馬さん

約400人の在宅患者を診ている「ひなた在宅クリニック山王」(東京都品川区)の田代和馬院長に現状を聞きました。

川田博子記者

昨年夏の感染拡大の第5波では、2回のワクチン接種を終えた高齢者はフレッシュな抗体で守られました。しかし、今回の第6波では、2回目の接種から半年以上間が空き、高齢者は抗体価減少で新型コロナに脆弱(ぜいじゃく)になっている可能性があります。

諸外国では追加接種が進んでいるので、高齢者でも重症化する人の割合が少ないということが分かっています。

一方、日本は3回目の接種が遅れています。追加接種を受けていない高齢者がどの程度コロナに脆弱なのか、データが集まっていません。外国と同じことが日本でもいえるのか、データがないので分からないのです。

当院では、新型コロナ感染と臨床診断できる方の相談が相次いでいます。

最悪のシナリオは、高齢者をオミクロン株が直撃し、重症化した人があふれてしまうことです。老人ホームなどで集団感染が起こると、病院は一気に機能不全に陥ってしまいます。

「オミクロンは症状が軽い」「風邪と一緒」といった楽観的で臆測に墓ついた情報が飛び交っています。

オミクロン株の感染力や変異の速さを見ると、やはり風邪とは違うと思います。重症化する患者の割合が低くても、患者の絶対数が大きく増えれば重症化する人も増えてしまいます。

データが集まり、オミクロン株の病原性や追加接種をしていない高齢者への影譜などが分かるまで、第5波と同様に用心すべきです。ワクチンの追加接種や手指消毒、マスク着用など、感染対策の基本に立ち返った行動をみなさんにしてほしいと思います。

「しんぶん赤旗」日曜版 2022年1月30日付掲載

いまのところオミクロン株は軽症が多いとされている理由は、上気道主体の感染に変化したために気管支炎や肺炎を起こしにくく、二酸化炭素を排出して酸素を取り入れる呼吸の働きを妨げる状態にはなりにくいから。

だからと言って、風邪と同じじゃない。季節性インフルの致死率が0.02~0.03%に対して、新型コロナは1%。

コロナ自体は軽症でも「ロングコビット」と呼ばれる後遺症に苦しむ方も。

ワクチンの追加接種や手指消毒、マスク着用など、感染対策の基本に立ち返った行動が大事。

世界保健機関(WHO)感染症危機管理シニアアドバイザー 進藤奈邦子さん

猛威を振るう新型コロナウイルスのオミクロン株への対応について、世界保健機関(WHO)で感染症危機管理シニアアドバイザーを務める進藤奈邦子(しんどう・なほこ)さんに聞きました。宇野龍彦記者

しんどう・なほこ=東京慈恵会医科大学卒、医師、医学博士。専門は内科学、感染症学。2019年イタリア国立スパランツァー二研究所「科学の母」賞受賞。国立感染症研究所主任研究官を経てWHO職員。危険感染症の情報解析、現地調査・対応などを担当。18年から現職

オミクロン株は世界中で大流行し、「ゼロコロナ」で厳しい規制を敷いた中国でも感染が拡大しています。

日本では第5波の感染拡大で、医療が受けられずに自宅で亡くなる人が200人以上に上りました。「風邪みたいなもの」だとして感染対策を緩めてしまえば、重症者が増えて医療が崩壊します。

ワクチンや公衆衛生対策に加え、検査システムの有効活用、早期治療をかなめとし、ウイルスに立ち向かってほしいと思います。

無症状でも強い感染力 オミクロン株 デルタの4倍、会話や呼吸だけでも

南アフリカ、ロンドンやニューヨークなどオミクロン株が爆発的に流行した国や都市では、すでにピークを迎えたところもあります。

これらの地域では人口レベルで感染の飽和状態に達し、減少に転じている可能性があります。もちろん、公衆衛生対策の効果もあると思います。デルタ株が沈静化し、対策を緩めた国も再び厳しい規制を行っています。

まだこのウイルスは変異を続けているのでこれからも新たな変異株が出てくると考えるべきです。

34都道府県で重点措置 コロナ急拡大

【北海道、大阪など新たに18道府県】

新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、政府は25日、北海道、青森、山形、福島、栃木、茨城、長野、石川、静岡、大阪、京都、兵庫、岡山、島根、福岡、佐賀、大分、鹿児島の18道府県に対し「まん延防止等重点措置」の適用を決定。すでに適用されている16都県と合わせて34都道府県に拡大しました。

【保育所327カ所で全面休園】

子どもの感染も広がっています。厚生労働省の集計(20日時点)によると、感染者の発生などで全面休園した保育所等は、27都道府県の327カ所と過去最多になっています。

“風邪と同じ”ではない

従来の変異株は下気道の細気管支から肺胞まで入って肺炎を起こしました。これに対してオミクロン株は、動物のマウス、ハムスターを使った実験では、鼻、喉、気管までの上気道でウイルスの増殖が多いという結果が出ています。

動物実験の結果を人間に適用することには注意が必要です。しかし、示唆されているのは、オミクロン株が主に上気道での感染に移行し、鼻や喉で増殖しやすいために、会話や呼吸をするだけでもウイルスを広げてしまうということです。

いまのところオミクロン株は軽症が多いとされている理由も、上気道主体の感染に変化したために気管支炎や肺炎を起こしにくく、二酸化炭素を排出して酸素を取り入れる呼吸の働きを妨げる状態にはなりにくいからだと考えられます。

オミクロン株は「風邪みたいなもの」なのかというと、それは言えないと思います。

新型コロナの致死率(患者数に対する死者数の割合)は、インフルエンザと比べるとかなり高くなっています(下記)。重症化しにくい若い人たちは軽症で済むかもしれませんが、感染が高齢者や基礎疾患のある人たちに広がると、重症者も死者も増えていきます。

オミクロン株は発症前や無症状の感染者が従来株以上に多くのウ

イルスを出します。感染性が高いデルタ株よりも、少なくとも4倍は感染性が高い。重症化率が低くても、対策を緩めれば感染が爆発的に拡大し、重症者も増えてしまいます。

【インフルより高い致死率】

季節性インフルエンザの国内における致死率は0.02~0.03%。これに対して新型コロナ(第2波、主にべ一タ株)の致死率は約1%。(政府の基本的対処方針分科会の分析)

急激な感染孤大か続く中、駅に同かう多くの通勤者=1月17日、東京都内(ロイター)

後遺症が長引く心配も

新型コロナでは、コロナ自体は軽症でも「ロングコビット」と呼ばれる後遺症に苦しむ方も少なくありません。この点でも風邪やインフルエンザとは異なります。

うつ症状や慢性的疲労感をはじめ、においや味がしないなどの症状、ほかにも、関節痛、頭痛、注意力がなくなるなどの症状が報告されています。

精神的ダメージについては、新型コロナウイルスが神経細胞に影響を与えるためだという科学的根拠が確立されつつあります。

今後、後遺症をきちんとみていける医療の確立が大事です。

子どもの接種について

子どもにワクチンを接種するかどうかについては慎重に考えるべきだと思います。

米国では子どもたちの入院が増えてきて、5歳以上の子どもたちの接種を推奨することになりました。日本でも、厚生労働省が21日、5歳から11歳のワクチン接種を特例承認しました。

子どもたちが家庭にウイルスを持ち込むと、高齢者や重症化リスクのある人に感染を広げてしまう恐れがあるわけですから、学校などの公衆衛生対策は大事です。でも、これは本人の重症化予防が目的のワクチン接種の理由にはなりえません。

今回のワクチンの長期的な影響の知見は、まだ蓄積されていません。麻しん(はしか)のワクチンや、三種混合ワクチンのように100年近くの歴史があるワクチンとは違うので、保護者が慎重になる気持ちはよくわかります。副反応の情報収集や、接種にあたっては小児科医とよく相談することが大事です。

基本に立ち返った対策を

ひなた在宅クリニック山王 院長・田代和馬さん

約400人の在宅患者を診ている「ひなた在宅クリニック山王」(東京都品川区)の田代和馬院長に現状を聞きました。

川田博子記者

昨年夏の感染拡大の第5波では、2回のワクチン接種を終えた高齢者はフレッシュな抗体で守られました。しかし、今回の第6波では、2回目の接種から半年以上間が空き、高齢者は抗体価減少で新型コロナに脆弱(ぜいじゃく)になっている可能性があります。

諸外国では追加接種が進んでいるので、高齢者でも重症化する人の割合が少ないということが分かっています。

一方、日本は3回目の接種が遅れています。追加接種を受けていない高齢者がどの程度コロナに脆弱なのか、データが集まっていません。外国と同じことが日本でもいえるのか、データがないので分からないのです。

当院では、新型コロナ感染と臨床診断できる方の相談が相次いでいます。

最悪のシナリオは、高齢者をオミクロン株が直撃し、重症化した人があふれてしまうことです。老人ホームなどで集団感染が起こると、病院は一気に機能不全に陥ってしまいます。

「オミクロンは症状が軽い」「風邪と一緒」といった楽観的で臆測に墓ついた情報が飛び交っています。

オミクロン株の感染力や変異の速さを見ると、やはり風邪とは違うと思います。重症化する患者の割合が低くても、患者の絶対数が大きく増えれば重症化する人も増えてしまいます。

データが集まり、オミクロン株の病原性や追加接種をしていない高齢者への影譜などが分かるまで、第5波と同様に用心すべきです。ワクチンの追加接種や手指消毒、マスク着用など、感染対策の基本に立ち返った行動をみなさんにしてほしいと思います。

「しんぶん赤旗」日曜版 2022年1月30日付掲載

いまのところオミクロン株は軽症が多いとされている理由は、上気道主体の感染に変化したために気管支炎や肺炎を起こしにくく、二酸化炭素を排出して酸素を取り入れる呼吸の働きを妨げる状態にはなりにくいから。

だからと言って、風邪と同じじゃない。季節性インフルの致死率が0.02~0.03%に対して、新型コロナは1%。

コロナ自体は軽症でも「ロングコビット」と呼ばれる後遺症に苦しむ方も。

ワクチンの追加接種や手指消毒、マスク着用など、感染対策の基本に立ち返った行動が大事。