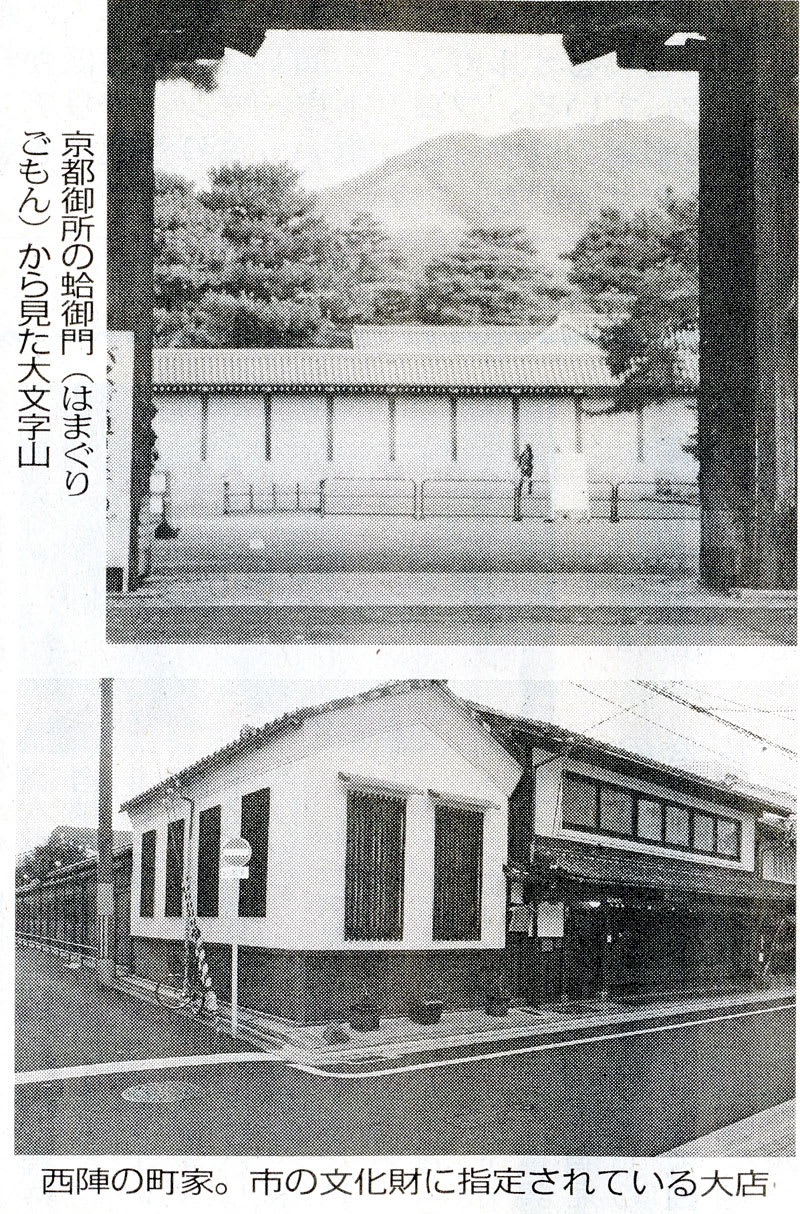

魅力いっぱい 西陣の巨町家④

和の文化再生むけて 町のありようを考える

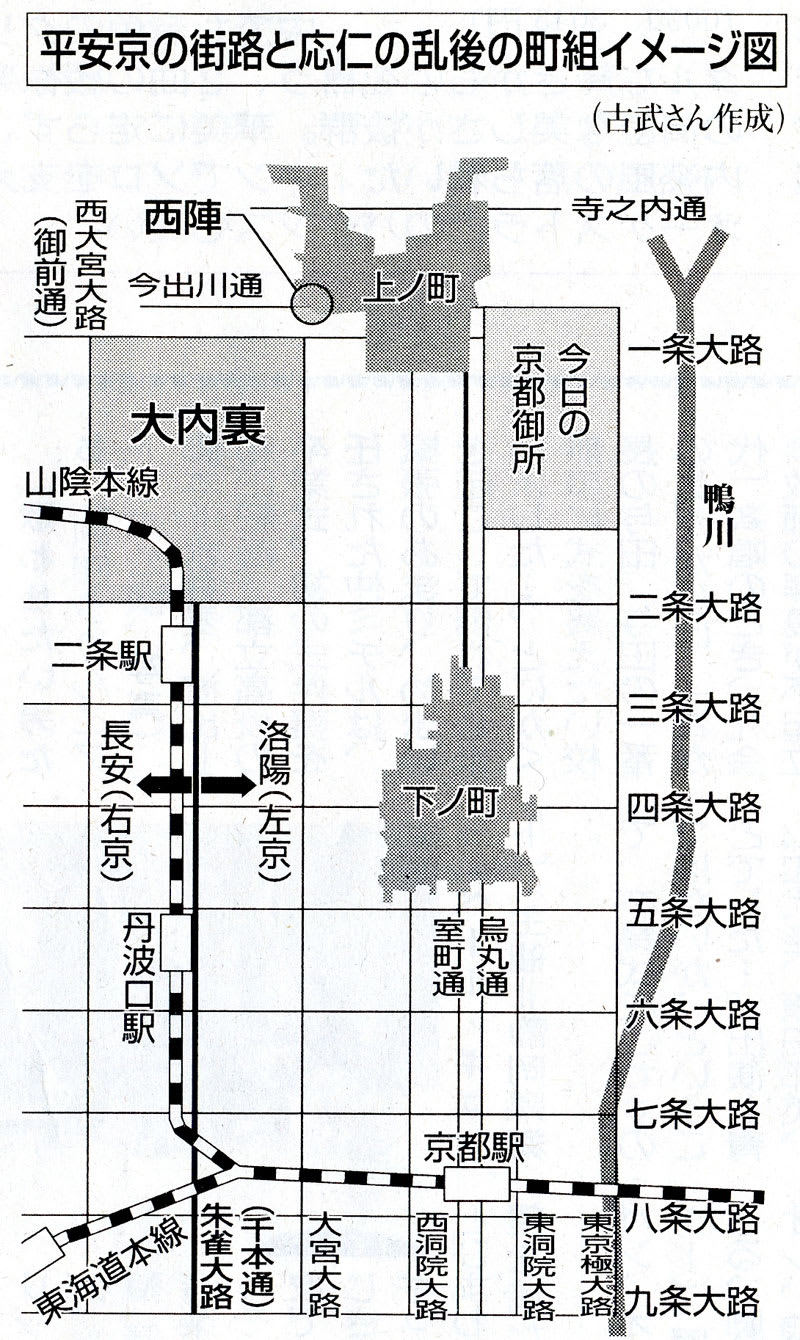

町家の構造についてお話しいたします。今日見かける町家が姿を現すのは元禄時代後期と考えられています。

◇京町家の定型

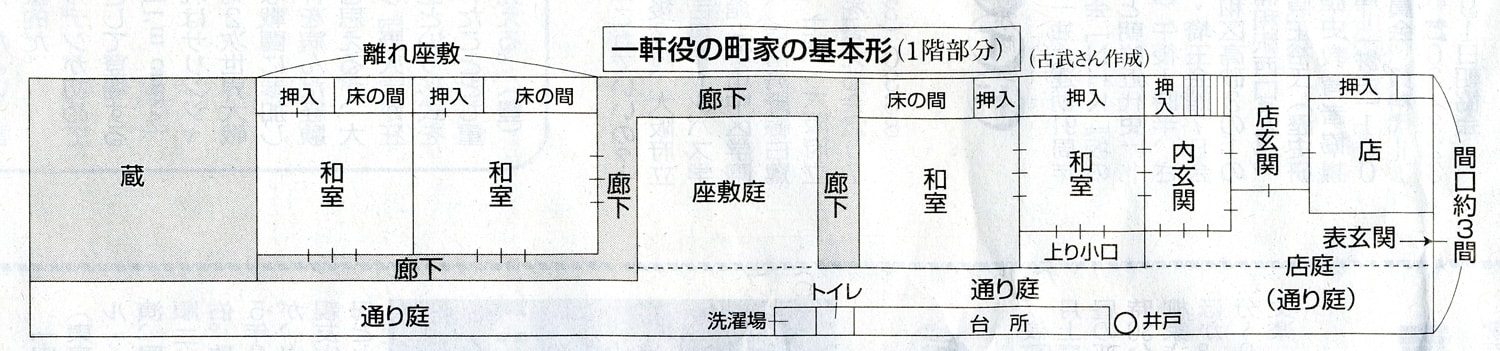

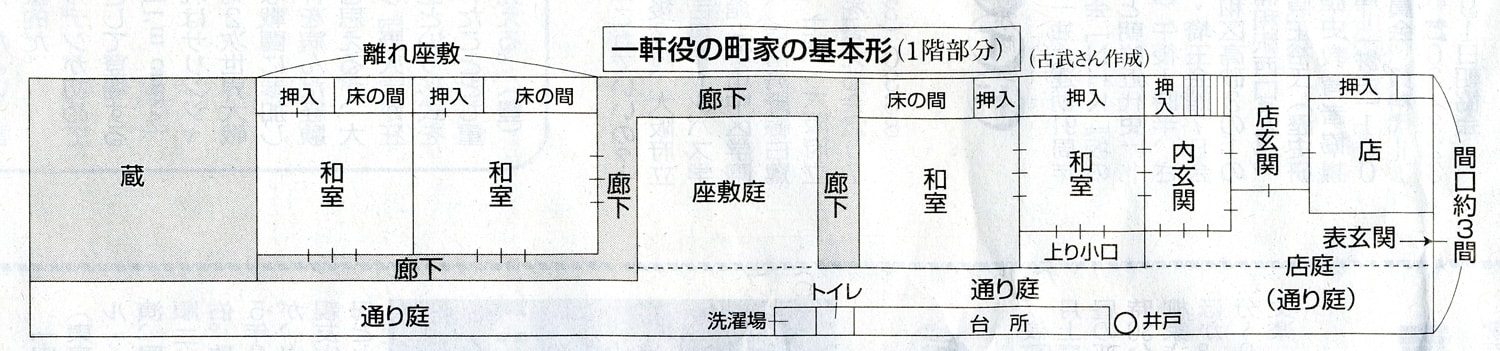

町家の平面図をご覧ください。経済力をつけた町衆の家は、店も立派になり、元々空き地だった家の裏の部分に客人を迎える店玄関、内玄関、居問、座敷、座敷庭が設けられてゆきます。

茶の湯文化の庶民への普及と相まって、市中の山居と呼ばれる趣のある作庭や、四季折々の室内の装飾がなされてゆきます。隠居が居住まいをする離れ座敷が庭の奥に設けられ、その奥には商品や建具、家財をしまっておく蔵が建てられます。

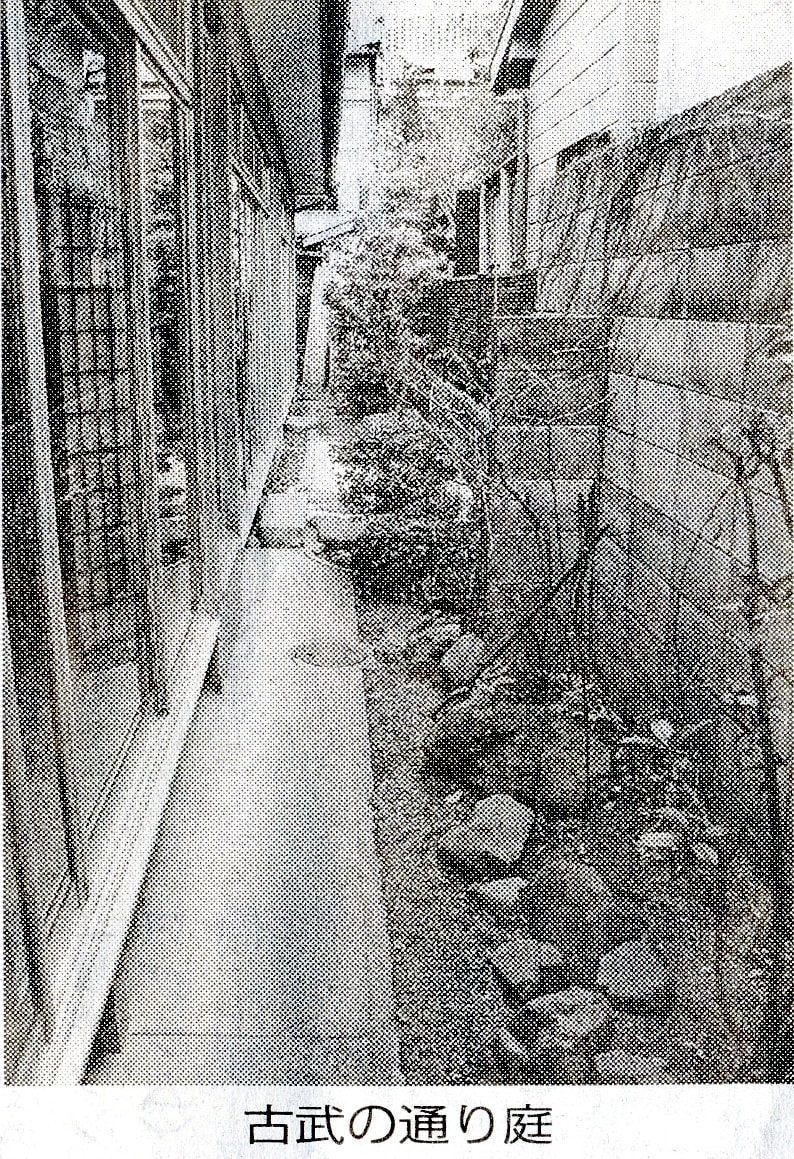

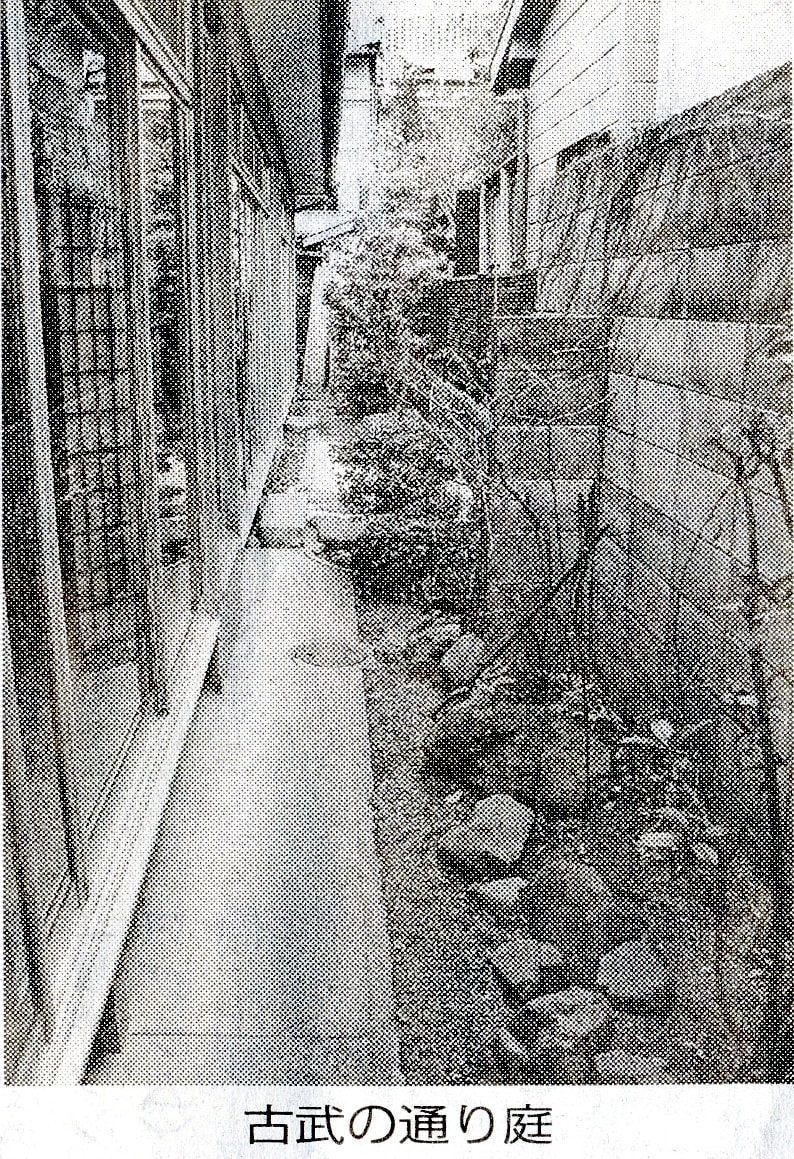

家屋内の一方に玄関から奥蔵へと続く通り庭と呼ばれる一筋の通路が走り、それに沿って一方に部屋列が、反対側に井戸、台所、手洗いが造られます。こういった構造の家屋が京町家の定型といわれているものです。

◇うなぎの寝床?

◇うなぎの寝床?

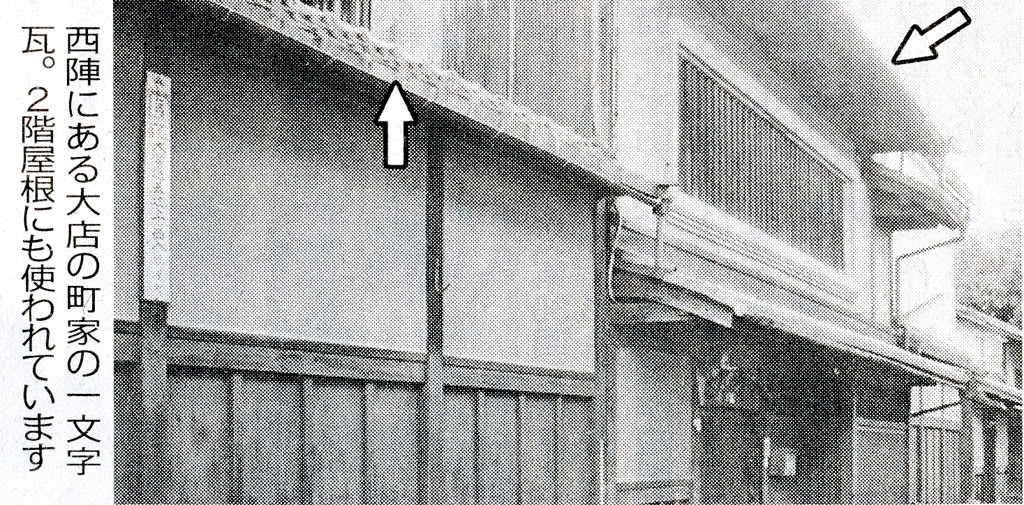

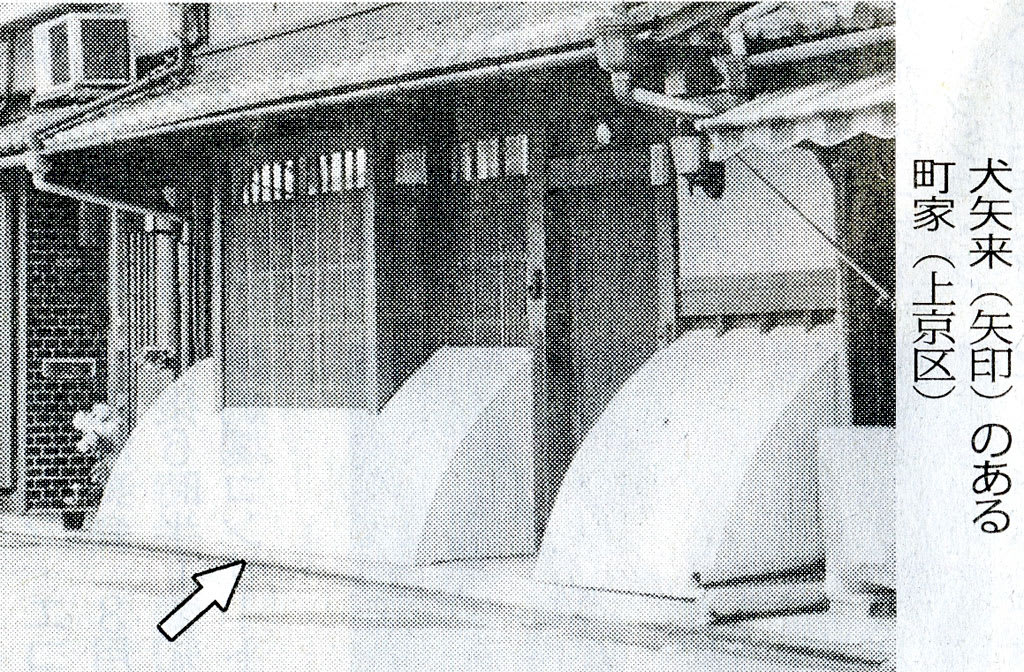

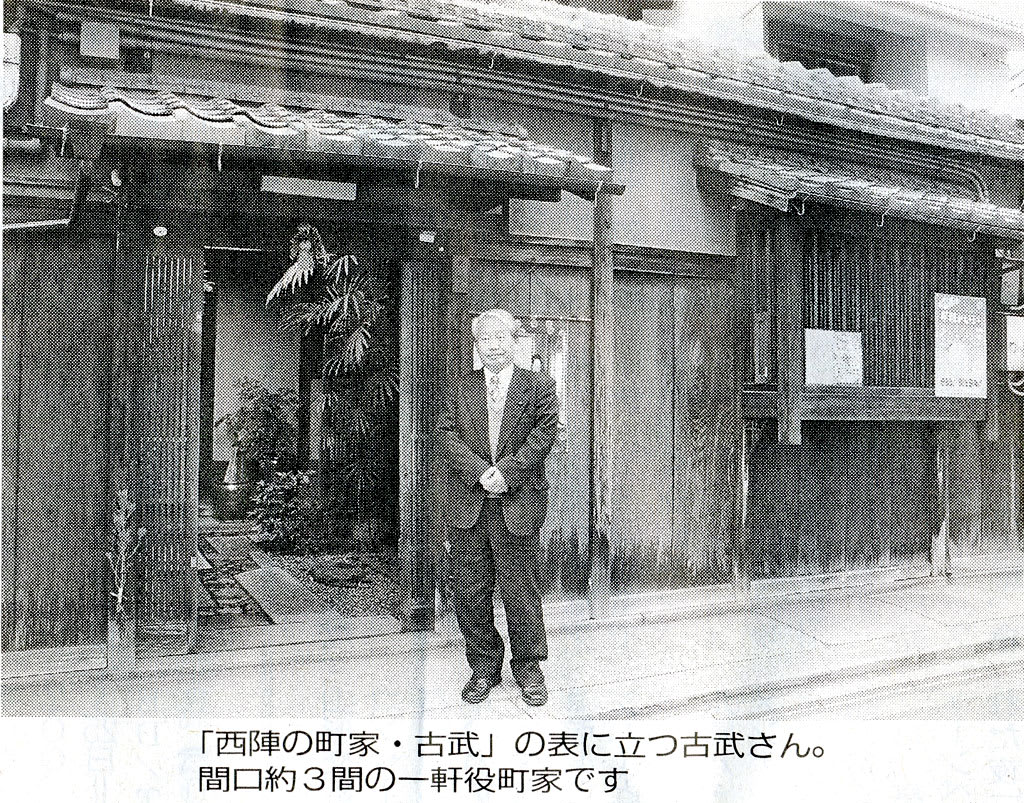

京の町家は、間口が狭く奥行きが深いところから「うなぎの寝床」に例えられます。この言葉が生まれたのは寛永(1624年~43年)のころとされています。当時は3間(1間は約1.8メートルの間口で一軒分の税(一軒役)が課せられました。ですから多くの庶民はできるだけ間口をせまく家を建てることにした、と、上京税務署編集の「京都と税の歴史」には解説されています。

◇地場産業振興も

1998年度に京都市が大規模に実施した外観調査では、上京、中京、下京の各区の街区に約2万5千軒の町家が確認されました。昨年12月の新聞報道によると、町家がこの5年間で1割減少したうえ、内部がすっかり洋風化されていました。

その背景には和文化の危機があると思います。外見から見た保存がよく語られますが、これは映画のセットであり文化の継承にはなりません。構造物を生業のなかで保つことができる、多様な地場産業を再構築する必要があるのではないでしょうか。

11年前の調査を前後して、京町家を守る活動組織が数多く生まれました。その一つ、織り染め職人さんらが結成したNPO法人「京・ものづくり塾 和らいふ」は、京都の町の歴史と文化を踏まえ、西陣織産業の再生や良好な住環境整備を考えた町のありようを提案しています。学者や自治会役員さんたちと実行委員会を作ってシンポジウムも開催しています。

明日を託せる、力強い活動が継続して取り組まれています。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙(2010年2月26日掲載)

十数年前、京都で日本共産党の人民大学に参加した時、泊まった宿は食事なしのホテルでしたので夕食に町にでました。

その時、「せっかく京都に来たのだから」と仲間とちょっとリッチにと料亭に入って食事したことを思い出します。1人飲み物を飲んで1万円でした。

奥の8畳ぐらいの座敷に案内されました。障子窓の外は庭らしくて虫の音が聞こえてきました。

そんな町家が残って欲しいですね。

和の文化再生むけて 町のありようを考える

町家の構造についてお話しいたします。今日見かける町家が姿を現すのは元禄時代後期と考えられています。

◇京町家の定型

町家の平面図をご覧ください。経済力をつけた町衆の家は、店も立派になり、元々空き地だった家の裏の部分に客人を迎える店玄関、内玄関、居問、座敷、座敷庭が設けられてゆきます。

茶の湯文化の庶民への普及と相まって、市中の山居と呼ばれる趣のある作庭や、四季折々の室内の装飾がなされてゆきます。隠居が居住まいをする離れ座敷が庭の奥に設けられ、その奥には商品や建具、家財をしまっておく蔵が建てられます。

家屋内の一方に玄関から奥蔵へと続く通り庭と呼ばれる一筋の通路が走り、それに沿って一方に部屋列が、反対側に井戸、台所、手洗いが造られます。こういった構造の家屋が京町家の定型といわれているものです。

◇うなぎの寝床?

◇うなぎの寝床?京の町家は、間口が狭く奥行きが深いところから「うなぎの寝床」に例えられます。この言葉が生まれたのは寛永(1624年~43年)のころとされています。当時は3間(1間は約1.8メートルの間口で一軒分の税(一軒役)が課せられました。ですから多くの庶民はできるだけ間口をせまく家を建てることにした、と、上京税務署編集の「京都と税の歴史」には解説されています。

◇地場産業振興も

1998年度に京都市が大規模に実施した外観調査では、上京、中京、下京の各区の街区に約2万5千軒の町家が確認されました。昨年12月の新聞報道によると、町家がこの5年間で1割減少したうえ、内部がすっかり洋風化されていました。

その背景には和文化の危機があると思います。外見から見た保存がよく語られますが、これは映画のセットであり文化の継承にはなりません。構造物を生業のなかで保つことができる、多様な地場産業を再構築する必要があるのではないでしょうか。

11年前の調査を前後して、京町家を守る活動組織が数多く生まれました。その一つ、織り染め職人さんらが結成したNPO法人「京・ものづくり塾 和らいふ」は、京都の町の歴史と文化を踏まえ、西陣織産業の再生や良好な住環境整備を考えた町のありようを提案しています。学者や自治会役員さんたちと実行委員会を作ってシンポジウムも開催しています。

明日を託せる、力強い活動が継続して取り組まれています。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙(2010年2月26日掲載)

十数年前、京都で日本共産党の人民大学に参加した時、泊まった宿は食事なしのホテルでしたので夕食に町にでました。

その時、「せっかく京都に来たのだから」と仲間とちょっとリッチにと料亭に入って食事したことを思い出します。1人飲み物を飲んで1万円でした。

奥の8畳ぐらいの座敷に案内されました。障子窓の外は庭らしくて虫の音が聞こえてきました。

そんな町家が残って欲しいですね。