通用しない 安倍・仲井真陣営の「基地押し付け」論② 「3つの機能が1つに減る」?

真っ赤なウソ 米軍次第で増強

安倍首相は「現在の普天間基地は、オスプレイの運用機能、空中給油機の運用機能、緊急時の外来機の受け入れ機能という三つの機能を持っている。辺野古に移る機能はオスプレイの運用機能だけであり、他の二つは本土に移るから、機能は三つが一つに減る」と語っています。

この理屈は、真っ赤なウソです。

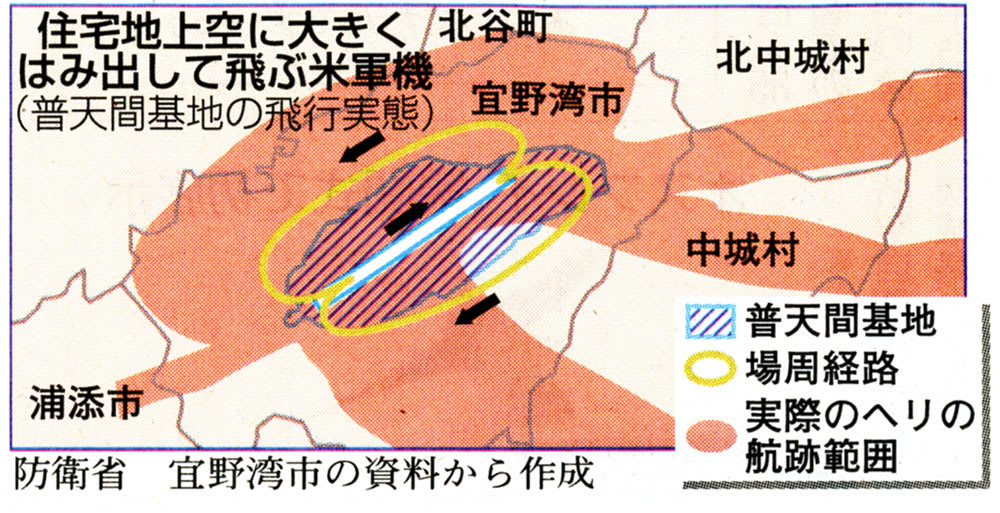

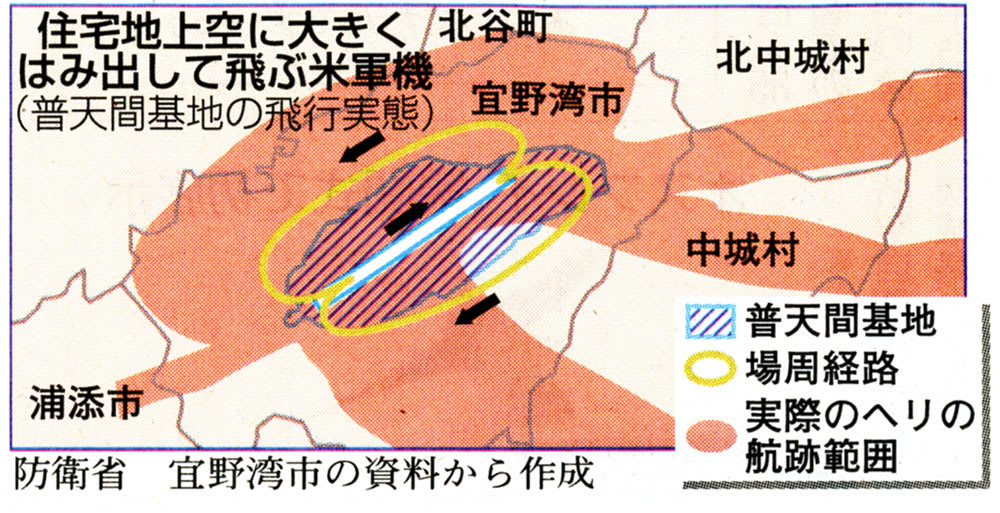

2012年10月に普天間基地(沖縄県宜野湾市)に配備された12機のオスプレイは、13年3月から県外での訓練を開始しました。ところが、同年8~9月の追加配備(12機)をへて普天間基地での離着陸回数は増加。オスプレイは住宅地上空も頻繁に飛行しています。県外への「訓練移転」では、「負担軽減」にならないことは事実が証明しています。

他の二つの機能はどうでしょうか。

空中給油機KC130は8月26日までに岩国基地(山口県岩国市)に移駐したものの、その2日には、普天間基地に舞い戻ってきました。宜野湾市の目視調査によれば、移駐完了後も10回飛来(10月7日時点)。タッチ・アンド・ゴー訓練や深夜の訓練も行っています。

外来機の受け入れも「なくなる」根拠はまったくありません。

2006年の「米軍再編」合意で、「基地負担軽減」を口実に、嘉手納基地のF15戦闘機の訓練の一部が県外に移転されることになりました。ところが、逆に航空機の騒音は増加しました。「負担軽減」が名ばかりなのは、米国本土などからの外来機の飛来が増えたためです。

辺野古新基地への外来機の飛来も「米軍の運用状況による」(江渡聡徳防衛相)のが現実です。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年10月27日付掲載

一部機能を県外移転といっても国内の事。岩国基地などとの間を自由に行き来しているわけです。

また、アメリカや韓国の基地からやってくる戦闘機などもあるわけで、常駐機と合わせれば減るわけではありません。

本気で「機能移転」と言うには、国外に出ていってもらうのが一番です。

真っ赤なウソ 米軍次第で増強

安倍首相は「現在の普天間基地は、オスプレイの運用機能、空中給油機の運用機能、緊急時の外来機の受け入れ機能という三つの機能を持っている。辺野古に移る機能はオスプレイの運用機能だけであり、他の二つは本土に移るから、機能は三つが一つに減る」と語っています。

この理屈は、真っ赤なウソです。

2012年10月に普天間基地(沖縄県宜野湾市)に配備された12機のオスプレイは、13年3月から県外での訓練を開始しました。ところが、同年8~9月の追加配備(12機)をへて普天間基地での離着陸回数は増加。オスプレイは住宅地上空も頻繁に飛行しています。県外への「訓練移転」では、「負担軽減」にならないことは事実が証明しています。

他の二つの機能はどうでしょうか。

空中給油機KC130は8月26日までに岩国基地(山口県岩国市)に移駐したものの、その2日には、普天間基地に舞い戻ってきました。宜野湾市の目視調査によれば、移駐完了後も10回飛来(10月7日時点)。タッチ・アンド・ゴー訓練や深夜の訓練も行っています。

外来機の受け入れも「なくなる」根拠はまったくありません。

2006年の「米軍再編」合意で、「基地負担軽減」を口実に、嘉手納基地のF15戦闘機の訓練の一部が県外に移転されることになりました。ところが、逆に航空機の騒音は増加しました。「負担軽減」が名ばかりなのは、米国本土などからの外来機の飛来が増えたためです。

辺野古新基地への外来機の飛来も「米軍の運用状況による」(江渡聡徳防衛相)のが現実です。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年10月27日付掲載

一部機能を県外移転といっても国内の事。岩国基地などとの間を自由に行き来しているわけです。

また、アメリカや韓国の基地からやってくる戦闘機などもあるわけで、常駐機と合わせれば減るわけではありません。

本気で「機能移転」と言うには、国外に出ていってもらうのが一番です。