銀河系中心が輝く日 ガス雲のみ込む 変化とらえる毎日観測へ

太陽系が属している天の川銀河(銀河系)の中心が突如“明るく”輝き出すかもしれない。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所の坪井昌人教授らのグループは、その一部始終を見とどけようと銀河系中心の毎日観測計画を進めています。(松沼環)

多くの銀河の中心には、太陽の100万~1億倍を超える質量の巨大ブラックホールが潜んでいると考えられています。銀河系中心にも、いて座A*(エースター)と呼ばれる明るくてコンパクトな電波源があり、太陽の約400万倍の質量のブラックホールだと考えられています。

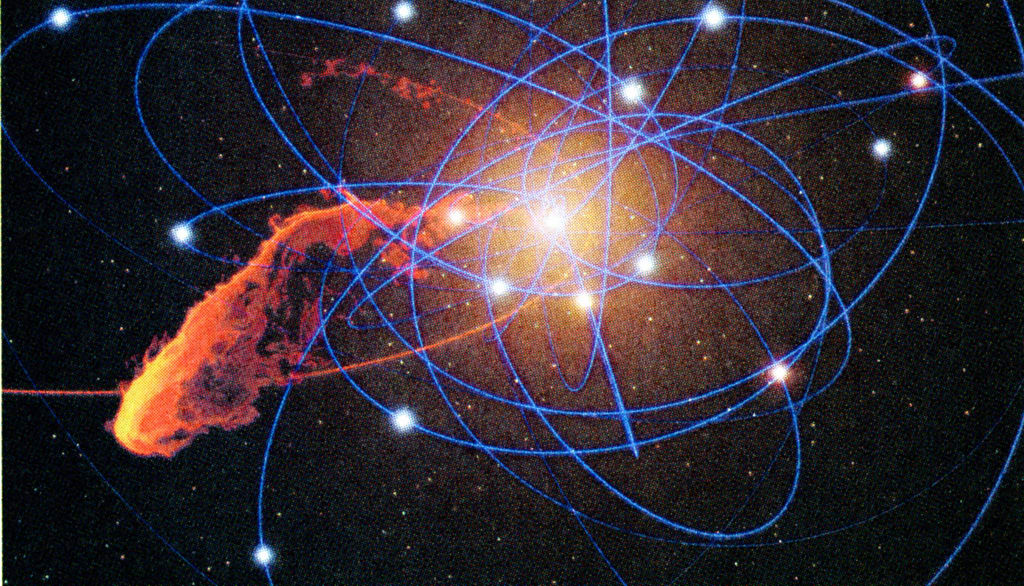

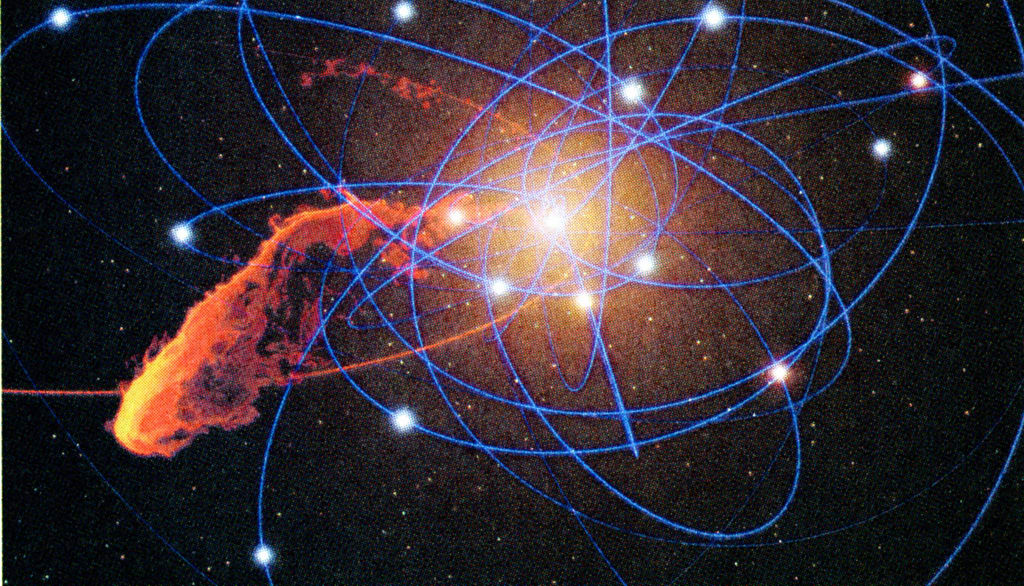

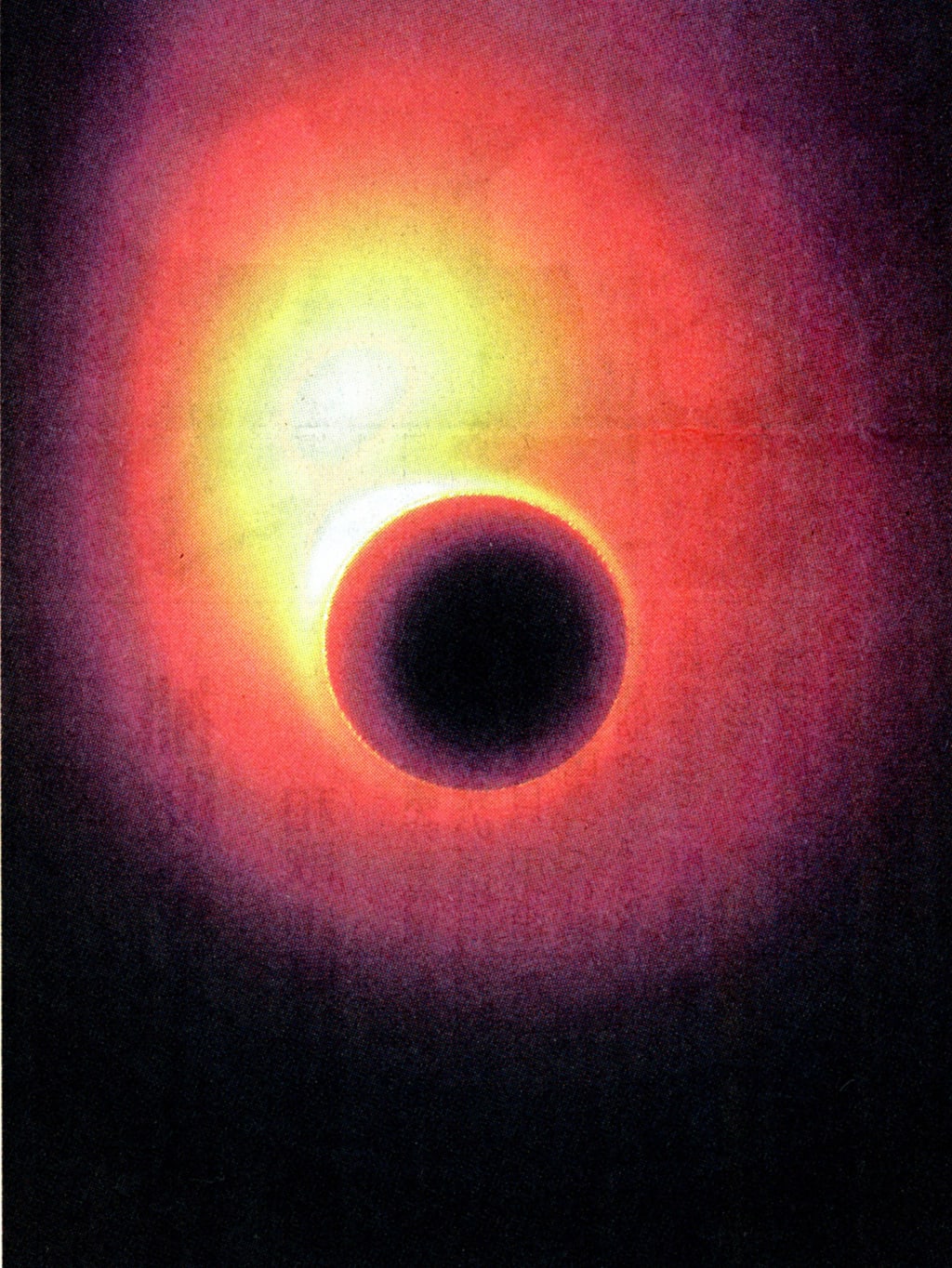

銀河系中心(図の中心部)に潜むブラックホールの近くを通過したガス雲のシミュレーション。2021年の様子。赤く描かれた弧がガス雲の軌道。青が、いて座A*を周回する恒星の軌道(ESO/MPE/Marc Schartmann)

初のチャンス

昨年12月、銀河系中心を長年、近赤外線で観測し続けてきたヨーロッパの研究チームが、いて座A*に雲状の天体が近づきつつあると発表しました。彼らは、これは地球約3個分の質量を持つガス雲で、来年5月には、いて座A*から約400億キロメートルの距離に最接近すると指摘しました。ガス雲は、04年には秒速1200キロメートルでしたが、現在秒速2000キロメートルを超えています。

このガス雲の一部がブラックホールに飲み込まれるとき電磁波を放射、高エネルギーのX線や電波などさまざまな波長で明るく輝くと予想されます。

坪井さんは「電波観測が始まってから、われわれが初めて遭遇するチャンスです。ガスが落ち込むときに何が起こるのか詳しく調べるには、最初に明るくなりはじめたところを多くの波長で観測することが重要。それには、変化を捉えて警報を出す必要があります」と語ります。

坪井さんらは、変化を見逃さないために毎日観測を計画。天候に左右されず、銀河系中心付近の電離ガスに邪魔されないなどの理由から22ギガヘルツ(波長約13ミリ)の電波で、国内4台の望遠鏡を干渉させて観測します。

観測に参加する4カ所の電波望遠鏡。

左上から時計周りに、岐阜大学の11メートル鏡(岐阜市)、国立天文台/茨城大学の高萩32メートル鏡(茨城県高萩市)、宇宙航空研究開発機構の臼田10メートル鏡(長野県佐久市)、国土地理院/筑波大学のつくば32メートル鏡(茨城県つくば市)=坪井昌人さん提供

予測さまざま

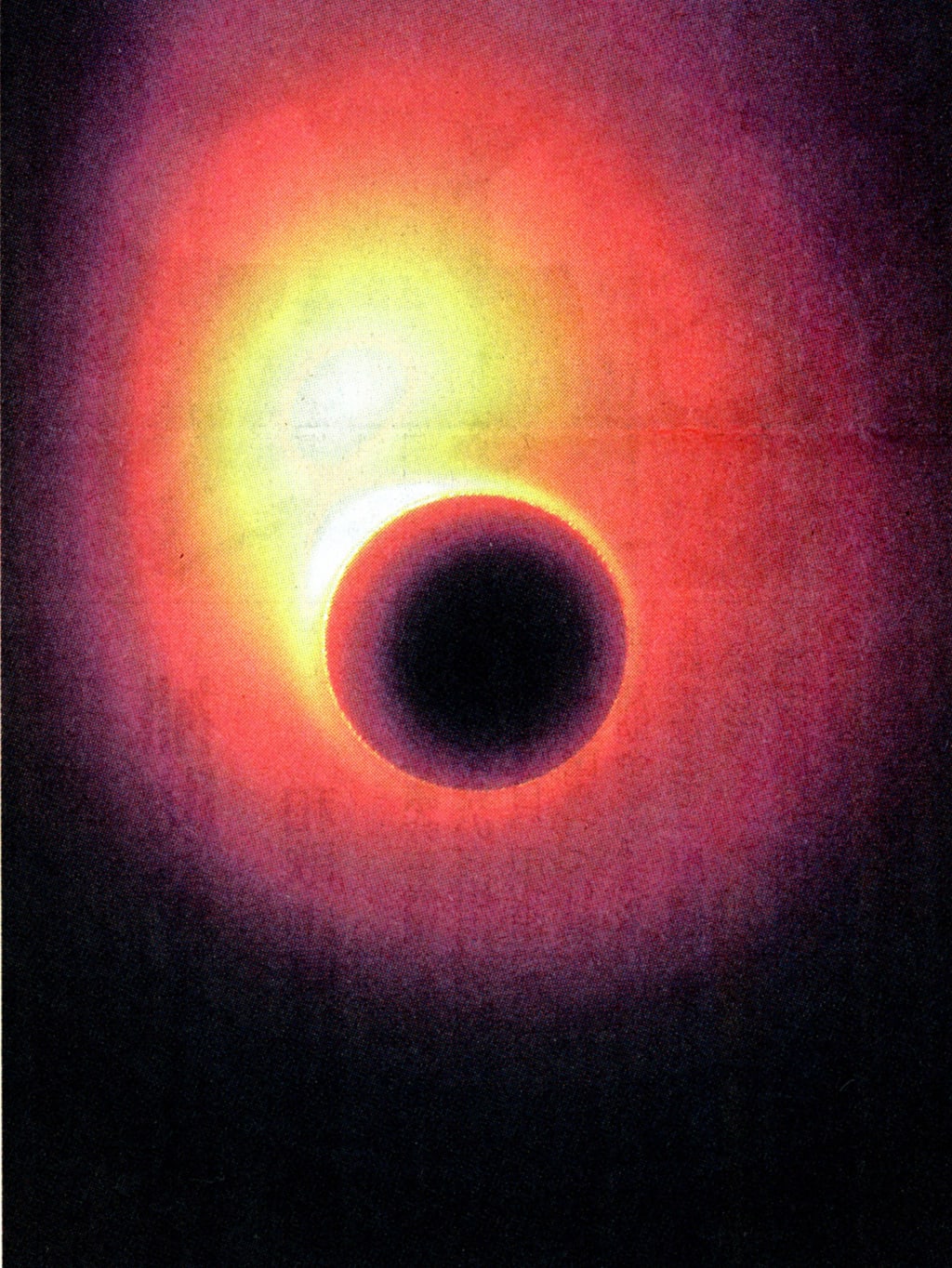

銀河中心の巨大ブラックホールに落ち込むガスは、回転しながらいったん円盤状になり、ブラックホールを周回しながら速度をまし最後には光も逃れられない領域に引きずり込まれていきます。

この円盤状のガスを降着円盤と呼びます。活動銀河核と呼ばれる極めて明るい銀河の中心では、多量のガスが降着円盤から巨大ブラックホールへ供給されていると考えられています。銀河の直径をはるかに超えるような長大なジェットが観測されることもありますが、詳しい発生機構は分かっていません。

一方、いて座A*は活動銀河核と比べると大変に暗く不活発です。いて座A*の降着円盤は、質量は地球1個分程度と推定されていますが、大きさは分かっていません。坪井さんは「いて座A*の降着円盤がガス雲の軌道近くまで広がっていれば、ガスの衝突で降着円盤が明るく輝くと考えられます。はるかに小さければ、それほど明るくならないと考えられます」と説明します。

いて座A*は、活動銀河核でない銀河と比べても、その明るさは1000分の1程度と言われていますが、原因は分かっていません。

坪井さんは「今回どれだけ明るくなるか、2~100万倍と予測はさまざまです。ジェットを出すと予測する人もいます。それだけ分かっていないことが多いのです。いずれにしてもこれまでにない情報を得られるでしょう」と期待を表しました。

ブラックホールの重力の影響で、ガス雲はすでに引き伸ばされ始めているとみられます。坪井さんらは、この冬からの観測をめざして準備を進めています。

【銀河系中心】

天の川が最も太くなるいて座の方向。太陽系からの距離は約3万光年です。可視光では、手前にある暗黒星雲(星間物質)によって光がさえぎられ1兆分の1程度に減光するため、中心部を見通すことはできません。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年9月24日付掲載

巨大ブラックホール 高速ジェットを観測 国際研究グループ

銀河中心の超巨大ブラックホールから噴出するジェットの根元の大きさを、日本の国立天文台も参加する国際研究グループがつきとめ、27日付の米科学誌『サイエンス』電子版に発表しました。

多くの銀河の中心には超巨大ブラックホールがあり、その中には高速のジェットを噴出しているものもあります。しかし、ジェットがブラックホールの近くからどのように放出されているのか、わかっていませんでした。

M87中心にあるブラックホールから噴き出すジェットの模式図

(c)Avery E.Broderick(University of Waterloo/Perimeter Institute)

研究グループは、米国のカリフォルニア州、アリゾナ州、ハワイ州の三つの電波望遠鏡を使い、おとめ座の方角、5900万光年の距離にある、全天で2番目に大きい超巨大ブラックホールを持つ楕円(だえん)銀河、M87の中心部を高い精度で観測しました。

その結果、M87のブラックホールから噴出するジェットの検出に成功。

ジェットの根元の大きさはブラックホールの半径(約180億キロメートル)の5・5倍と分かりました。

理論的には、ブラックホールが回転していない場合はジェットの大きさはブラックホール半径の7倍程度と考えられ、回転している場合はもっと細くなると考えられています。今回の結果はM87の中心にあるブラックホールが回転していることを示しているといいます。

研究グループの本間希樹(まれき)国立天文台島准教授は、「銀河中心の巨大ブラックホール近傍の様子をこれほどの精度で観測できたのは初めてのこと」と話しています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年9月28日付掲載

連続して宇宙の話題です。銀河系の中心は巨大なブラックホールがあるって言われ来ました。「いずれ太陽系もブラックホールに飲み込まれてしまうのでは」との恐怖にかられますが、太陽系はわが銀河系の端の方なのでその心配はないようです。

そのブラックホールに関しては、平安時代のかに星雲の超新星爆発とまではいかないでしょうが、ブラックホールがらみで明るくなるってのは興味津々ですね。

銀河中心が目に見えて明るくなる前に、ジェットの噴出をとらえているニュースもすごいですね。

太陽系が属している天の川銀河(銀河系)の中心が突如“明るく”輝き出すかもしれない。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所の坪井昌人教授らのグループは、その一部始終を見とどけようと銀河系中心の毎日観測計画を進めています。(松沼環)

多くの銀河の中心には、太陽の100万~1億倍を超える質量の巨大ブラックホールが潜んでいると考えられています。銀河系中心にも、いて座A*(エースター)と呼ばれる明るくてコンパクトな電波源があり、太陽の約400万倍の質量のブラックホールだと考えられています。

銀河系中心(図の中心部)に潜むブラックホールの近くを通過したガス雲のシミュレーション。2021年の様子。赤く描かれた弧がガス雲の軌道。青が、いて座A*を周回する恒星の軌道(ESO/MPE/Marc Schartmann)

初のチャンス

昨年12月、銀河系中心を長年、近赤外線で観測し続けてきたヨーロッパの研究チームが、いて座A*に雲状の天体が近づきつつあると発表しました。彼らは、これは地球約3個分の質量を持つガス雲で、来年5月には、いて座A*から約400億キロメートルの距離に最接近すると指摘しました。ガス雲は、04年には秒速1200キロメートルでしたが、現在秒速2000キロメートルを超えています。

このガス雲の一部がブラックホールに飲み込まれるとき電磁波を放射、高エネルギーのX線や電波などさまざまな波長で明るく輝くと予想されます。

坪井さんは「電波観測が始まってから、われわれが初めて遭遇するチャンスです。ガスが落ち込むときに何が起こるのか詳しく調べるには、最初に明るくなりはじめたところを多くの波長で観測することが重要。それには、変化を捉えて警報を出す必要があります」と語ります。

坪井さんらは、変化を見逃さないために毎日観測を計画。天候に左右されず、銀河系中心付近の電離ガスに邪魔されないなどの理由から22ギガヘルツ(波長約13ミリ)の電波で、国内4台の望遠鏡を干渉させて観測します。

観測に参加する4カ所の電波望遠鏡。

左上から時計周りに、岐阜大学の11メートル鏡(岐阜市)、国立天文台/茨城大学の高萩32メートル鏡(茨城県高萩市)、宇宙航空研究開発機構の臼田10メートル鏡(長野県佐久市)、国土地理院/筑波大学のつくば32メートル鏡(茨城県つくば市)=坪井昌人さん提供

予測さまざま

銀河中心の巨大ブラックホールに落ち込むガスは、回転しながらいったん円盤状になり、ブラックホールを周回しながら速度をまし最後には光も逃れられない領域に引きずり込まれていきます。

この円盤状のガスを降着円盤と呼びます。活動銀河核と呼ばれる極めて明るい銀河の中心では、多量のガスが降着円盤から巨大ブラックホールへ供給されていると考えられています。銀河の直径をはるかに超えるような長大なジェットが観測されることもありますが、詳しい発生機構は分かっていません。

一方、いて座A*は活動銀河核と比べると大変に暗く不活発です。いて座A*の降着円盤は、質量は地球1個分程度と推定されていますが、大きさは分かっていません。坪井さんは「いて座A*の降着円盤がガス雲の軌道近くまで広がっていれば、ガスの衝突で降着円盤が明るく輝くと考えられます。はるかに小さければ、それほど明るくならないと考えられます」と説明します。

いて座A*は、活動銀河核でない銀河と比べても、その明るさは1000分の1程度と言われていますが、原因は分かっていません。

坪井さんは「今回どれだけ明るくなるか、2~100万倍と予測はさまざまです。ジェットを出すと予測する人もいます。それだけ分かっていないことが多いのです。いずれにしてもこれまでにない情報を得られるでしょう」と期待を表しました。

ブラックホールの重力の影響で、ガス雲はすでに引き伸ばされ始めているとみられます。坪井さんらは、この冬からの観測をめざして準備を進めています。

【銀河系中心】

天の川が最も太くなるいて座の方向。太陽系からの距離は約3万光年です。可視光では、手前にある暗黒星雲(星間物質)によって光がさえぎられ1兆分の1程度に減光するため、中心部を見通すことはできません。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年9月24日付掲載

巨大ブラックホール 高速ジェットを観測 国際研究グループ

銀河中心の超巨大ブラックホールから噴出するジェットの根元の大きさを、日本の国立天文台も参加する国際研究グループがつきとめ、27日付の米科学誌『サイエンス』電子版に発表しました。

多くの銀河の中心には超巨大ブラックホールがあり、その中には高速のジェットを噴出しているものもあります。しかし、ジェットがブラックホールの近くからどのように放出されているのか、わかっていませんでした。

M87中心にあるブラックホールから噴き出すジェットの模式図

(c)Avery E.Broderick(University of Waterloo/Perimeter Institute)

研究グループは、米国のカリフォルニア州、アリゾナ州、ハワイ州の三つの電波望遠鏡を使い、おとめ座の方角、5900万光年の距離にある、全天で2番目に大きい超巨大ブラックホールを持つ楕円(だえん)銀河、M87の中心部を高い精度で観測しました。

その結果、M87のブラックホールから噴出するジェットの検出に成功。

ジェットの根元の大きさはブラックホールの半径(約180億キロメートル)の5・5倍と分かりました。

理論的には、ブラックホールが回転していない場合はジェットの大きさはブラックホール半径の7倍程度と考えられ、回転している場合はもっと細くなると考えられています。今回の結果はM87の中心にあるブラックホールが回転していることを示しているといいます。

研究グループの本間希樹(まれき)国立天文台島准教授は、「銀河中心の巨大ブラックホール近傍の様子をこれほどの精度で観測できたのは初めてのこと」と話しています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年9月28日付掲載

連続して宇宙の話題です。銀河系の中心は巨大なブラックホールがあるって言われ来ました。「いずれ太陽系もブラックホールに飲み込まれてしまうのでは」との恐怖にかられますが、太陽系はわが銀河系の端の方なのでその心配はないようです。

そのブラックホールに関しては、平安時代のかに星雲の超新星爆発とまではいかないでしょうが、ブラックホールがらみで明るくなるってのは興味津々ですね。

銀河中心が目に見えて明るくなる前に、ジェットの噴出をとらえているニュースもすごいですね。