コメ政策の「見直し」② 中小生産 切り捨てられる

政府が11月に決めた米政策「見直し」は、国が責任を持つ生産調整を5年後に全廃するとしています。これは、実際に生産に携わる農家などの要求から出たものではありません。大もとは、農業をビジネスチャンスにともくろむ財界です。

政府の産業競争力会議や規制改革会議の主要メンバーとなっている大企業経営者らは、日本の米づくりが小規模で国際競争力がないのは生産調整=「減反政策」が原因だと攻撃。それを受けて「見直し」の原案がつくられました。

※※※※※(コメ・米・こめ)

米政策「見直し」で「政府は、余剰米処理は行わない」としています。余剰米は米価を暴落させ、生産の継続を困難にさせます。さらに、将来のコストの4割削減を掲げ、大規模経営に対策を集中する方針です。国際競争に勝てない中小生産者や産地はいらないというわけです。

「見直し」が目玉にしているのは飼料用米への助成です。現行の助成は面積単位で10アール8万円。これを収量に応じた支払いに変え、最高10万5千円を助成します。ところが、最高額は食用米の全国平均収量の1・3倍以上収穫できる条件のよい水田だけ。所得増の条件は限られます。

飼料の大部分を輸入に頼る日本にとって飼料用米生産は重要です。しかし、収量が多い品種の開発、加工工場や畜産経営などの需要が近くにあること、食用米と混雑しない方策(栽培、流通)など、解決すべき課題も少なくありません。

従来の中山間地域直接支払い、環境保全型農業直接支援は基本的に維持されます。また、新たな地域政策として「農業の多面的機能発揮のための地域活動に対する多面的機能支払い」(日本型直接支払い)を設けます。

山が多く、平地が少ない風土を生かした日本の水田農業=筑波山(茨城県)のふもとの農村風景

日本は平地が少なく、とくに水田は宅地や道路、工場用地と混在しており、大規模生産の条件は極めて限られているのが実態です。都市に近い産地が多いこともあって、米生産は専業的な大規模経営から複合経営、兼業など多様な形で営まれてきました。これらが相まって集落を維持し、水源の洒養(かんよう)や気象変動の緩和、景観の維持など、農業の多面的機能が発揮される条件をつくっているのです。

こうした日本の条件を生かすため、日本共産党は、農業の食料供給の役割と国土・環境の維持などの役割を、ともにきちんと評価すべきだと主張しています。農業を基幹産業と位置づけ、食料自給率を向上させ、若い人が希望を持てる農政をと頑張っています。

米については、国が需給と価格の安定に責任を持ち、転作をふくめ、自給率の低い飼料穀物や麦、大豆など国内生産の多面的発展とあわせて、水田農業を発展させる政策を提案しています。

日本の農業を根底から脅かす環太平洋連携協定(TPP)への参加は、その道を完全に閉ざします。TPP参加を阻止し、国の責任放棄をやめさせ、安全な国産米を安心して食べられる農政への転換をめざす国民的な共同がもとめられます。

有坂哲夫(ありさか・てつお 日本共産党農林・漁民局次長)

「しんぶん赤旗」日曜版 2013年12月22日付掲載

食用米とか、飼料米とか区別せずに、政府が需給バランスを考えて生産調整を行い、生産者へはその生産のための費用や生活費をペイできるだけの米価や生活費を保障するようにすべきですね。

生産量が減ったといっても、米はまがりなりにも日本の主食ですから。

記事に紹介されている写真は、「山が多く、平地が少ない」という割には平野の写真ですね。

そこで、僕が撮った棚田の写真を一挙公開します!

神戸市北区北僧尾の棚田 草刈り_01 posted by (C)きんちゃん

神戸市北区淡河町北僧尾(おおごちょうきたそお)の棚田です。

岩座神 棚田と青空 _04 posted by (C)きんちゃん

多可町岩座神(いさりがみ)の棚田です。

棚田と青空_01 posted by (C)きんちゃん

佐用町・乙大木谷の棚田です。

うえ山の棚田_04 posted by (C)きんちゃん

香美町・うえ山の棚田です。

井仁の棚田22 posted by (C)きんちゃん

広島県・安芸太田町の井仁の棚田です。

全国各地の中山間地の棚田でコメ作が営まれているのですね。

政府が11月に決めた米政策「見直し」は、国が責任を持つ生産調整を5年後に全廃するとしています。これは、実際に生産に携わる農家などの要求から出たものではありません。大もとは、農業をビジネスチャンスにともくろむ財界です。

政府の産業競争力会議や規制改革会議の主要メンバーとなっている大企業経営者らは、日本の米づくりが小規模で国際競争力がないのは生産調整=「減反政策」が原因だと攻撃。それを受けて「見直し」の原案がつくられました。

※※※※※(コメ・米・こめ)

米政策「見直し」で「政府は、余剰米処理は行わない」としています。余剰米は米価を暴落させ、生産の継続を困難にさせます。さらに、将来のコストの4割削減を掲げ、大規模経営に対策を集中する方針です。国際競争に勝てない中小生産者や産地はいらないというわけです。

「見直し」が目玉にしているのは飼料用米への助成です。現行の助成は面積単位で10アール8万円。これを収量に応じた支払いに変え、最高10万5千円を助成します。ところが、最高額は食用米の全国平均収量の1・3倍以上収穫できる条件のよい水田だけ。所得増の条件は限られます。

飼料の大部分を輸入に頼る日本にとって飼料用米生産は重要です。しかし、収量が多い品種の開発、加工工場や畜産経営などの需要が近くにあること、食用米と混雑しない方策(栽培、流通)など、解決すべき課題も少なくありません。

従来の中山間地域直接支払い、環境保全型農業直接支援は基本的に維持されます。また、新たな地域政策として「農業の多面的機能発揮のための地域活動に対する多面的機能支払い」(日本型直接支払い)を設けます。

山が多く、平地が少ない風土を生かした日本の水田農業=筑波山(茨城県)のふもとの農村風景

日本は平地が少なく、とくに水田は宅地や道路、工場用地と混在しており、大規模生産の条件は極めて限られているのが実態です。都市に近い産地が多いこともあって、米生産は専業的な大規模経営から複合経営、兼業など多様な形で営まれてきました。これらが相まって集落を維持し、水源の洒養(かんよう)や気象変動の緩和、景観の維持など、農業の多面的機能が発揮される条件をつくっているのです。

こうした日本の条件を生かすため、日本共産党は、農業の食料供給の役割と国土・環境の維持などの役割を、ともにきちんと評価すべきだと主張しています。農業を基幹産業と位置づけ、食料自給率を向上させ、若い人が希望を持てる農政をと頑張っています。

米については、国が需給と価格の安定に責任を持ち、転作をふくめ、自給率の低い飼料穀物や麦、大豆など国内生産の多面的発展とあわせて、水田農業を発展させる政策を提案しています。

日本の農業を根底から脅かす環太平洋連携協定(TPP)への参加は、その道を完全に閉ざします。TPP参加を阻止し、国の責任放棄をやめさせ、安全な国産米を安心して食べられる農政への転換をめざす国民的な共同がもとめられます。

有坂哲夫(ありさか・てつお 日本共産党農林・漁民局次長)

「しんぶん赤旗」日曜版 2013年12月22日付掲載

食用米とか、飼料米とか区別せずに、政府が需給バランスを考えて生産調整を行い、生産者へはその生産のための費用や生活費をペイできるだけの米価や生活費を保障するようにすべきですね。

生産量が減ったといっても、米はまがりなりにも日本の主食ですから。

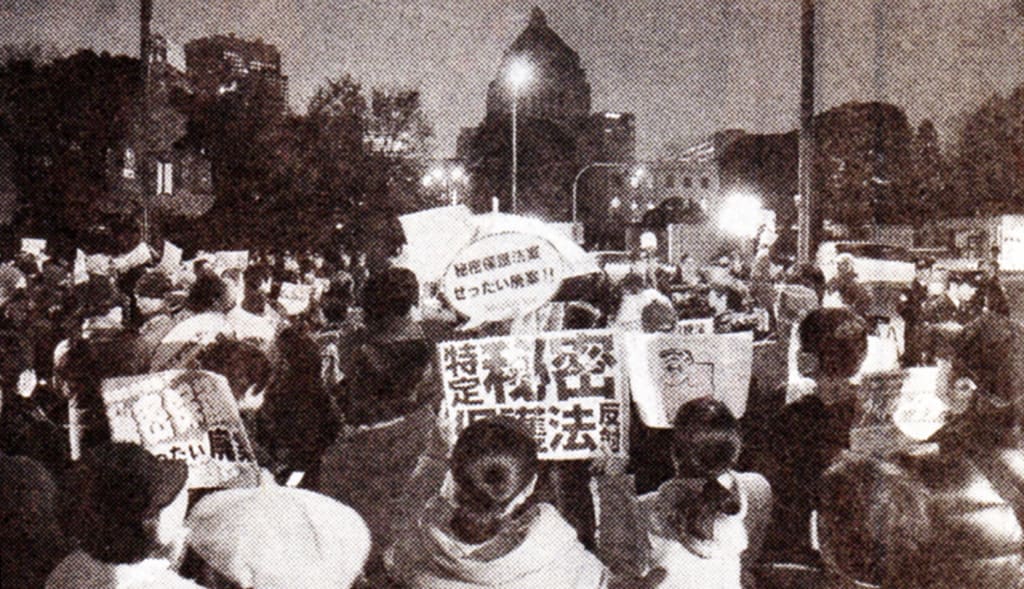

記事に紹介されている写真は、「山が多く、平地が少ない」という割には平野の写真ですね。

そこで、僕が撮った棚田の写真を一挙公開します!

神戸市北区北僧尾の棚田 草刈り_01 posted by (C)きんちゃん

神戸市北区淡河町北僧尾(おおごちょうきたそお)の棚田です。

岩座神 棚田と青空 _04 posted by (C)きんちゃん

多可町岩座神(いさりがみ)の棚田です。

棚田と青空_01 posted by (C)きんちゃん

佐用町・乙大木谷の棚田です。

うえ山の棚田_04 posted by (C)きんちゃん

香美町・うえ山の棚田です。

井仁の棚田22 posted by (C)きんちゃん

広島県・安芸太田町の井仁の棚田です。

全国各地の中山間地の棚田でコメ作が営まれているのですね。