「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。

日本共産党兵庫県委員会で働いています。

北陸新幹線 延伸を問う(上) 最大5・3兆円の衝撃 “現行ルートでは払えない”

北陸新幹線の延伸計画(敦賀―大阪間)をめぐって、国土交通省が、「京都駅」の位置と詳細経路について3案と、各工事費見通しを公表しました。これまで指摘されてきた問題点を何ら解決するものではなく、その矛盾を一層拡大・膨張するものとなっており、延伸計画そのものの是非が問われています。

北陸新幹線の延伸計画(敦賀―大阪間)をめぐって、国土交通省が、「京都駅」の位置と詳細経路について3案と、各工事費見通しを公表しました。これまで指摘されてきた問題点を何ら解決するものではなく、その矛盾を一層拡大・膨張するものとなっており、延伸計画そのものの是非が問われています。

7日に開催された与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチーム(与党PT)の会合で国交省は、京都府を横断する「小浜ルート」の詳細経路3案を明らかにしました。

福井県の敦賀駅から、小浜市付近を経由し、南丹市美山町などを経て京都市内に入るルートで、京都市内の新駅として、①京都駅の大深度地下に東西方向で設置②京都駅南側地下20メートル付近に南北方向で設置③JR桂川駅北西の地下約50メートル付近―の3案です。

工事費は2・5倍

工事費は2・5倍

工事費用は、東西案が3・7兆~5・3兆円、南北案が3・9兆~5・2兆円、桂川駅案が3・4兆~4・8兆円。最大5・3兆円は当初案の2・1兆円の2・5倍以上となるばく大な負担増です。国と地方の負担は2対1です。

しかも、国交省の試算は着工後に上限額の上振れが状態化しており「今想定も最低限のラインとみた方がよいのではないか」(京都新聞8月12日付社説)との見方も広がっています。京都市の幹部は、同紙の取材に「財政悪化するというレベルではなく、現行ルールではとても払えない」と回答しています。

2016年の当初計画策定時点で、小浜ルートの「費用便益比」(B/C)は、1・1倍と、着工条件となる1倍をかろうじて上回る試算でした。分母に当たる費用負担が2・5倍に増えるだけでなく、分子に当たる便益の面でも、工期の大幅延長による人口減が、大きなマイナスインパクトを与えます。

「もはや画餅」

ただでさえ少ない費用対効果のプラスは「もはや画餅だろう」(京都新聞社説)との指摘も出てます。

国交省は今回、「費用便益比」の試算は示しませんでした。与党PTの西田昌司委員長(参院議員)は、路線決定した後に計算するとコメント。決まった路線が1を上回るかについて「当然そうなる」と回答しています。つじつまを合わせるために計算式の方を変更する「粉飾宣言」とでもいうべき、とんでもない発言です。

費用の問題だけ見ても、今回公表された計画は着工の前提が破綻しており、断念するしかありません。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月21日付掲載

工事費用は、東西案が3・7兆~5・3兆円、南北案が3・9兆~5・2兆円、桂川駅案が3・4兆~4・8兆円。最大5・3兆円は当初案の2・1兆円の2・5倍以上となるばく大な負担増。国と地方の負担は2対1。

しかも、国交省の試算は着工後に上限額の上振れが状態化しており「今想定も最低限のラインとみた方がよいのではないか」(京都新聞8月12日付社説)との見方も広がっています。京都市の幹部は、同紙の取材に「財政悪化するというレベルではなく、現行ルールではとても払えない」と回答。

どの案でも、費用対効果は認められません。

「自治体消滅」批判⑤ 地方自治の灯を消すな

「道州制の議論は緒に就いたばかりであり、これから検討していく」―7月、経団連の十倉雅和会長は、長野軽井沢町で開催した「夏季フォーラム2024」終了後の記者会見で「道州制」に意欲を見せました。

同フォーラムの「軽井沢宣言」では「人口減少・少子高齢化・大規模災害・広域経済圏の形成・多様性の尊重・地域間競争等の今日的課題を踏まえ、新たな道州制(仮称)も視野に入れ、わが国の統治機構やガバナンスのあり方、合併を含む地方自治体単位の見直しについて、正面からの議論を(政府に)求める」としています。

道州制導入に反対を決議した全国町村長大会=2017年11月29日、東京都内

道州制導入に反対を決議した全国町村長大会=2017年11月29日、東京都内

「道州制」に固執

十倉氏は「新たな道州制(仮称)」について問われると、「過去の議論のように行政権のあり方に力点を置いて議論するわけではない。議論の目的は、各地域の多様性の確保と地域間での競争の促進の二つである。中央集権のもとに47都道府県が存在する形では多様性は確保できず、競争も生まれにくい。例えば地域を10程度に区分し、各地域がそれぞれの特色を踏まえ、多様性を確保し、互いに切磋琢磨(せっさたくま)できるシステムとすることが必要であろう」と述べました。

道州制とは現在の都道府県を廃止して、より広い区域を所管する「道州」を新たに置くことにより、現在国が行っている仕事のうち国でなければできないとされる外交・防衛などを除き、基本的に道州と市町村で担うものです。第28次地方制度調査会(首相の諮問機関)は06年に「道州制の導入が適当」と答甲。政府は「道州制ビジョン懇談会」を設置し、08年に中間報告をまとめましたが、具体的な制度設計に至らないまま09年の政権交代でうやむやに。第2次安倍政権で財界の要求に応える形で自民党内での議論が再開したものの、18年に党道州制推進本部を廃止しました。

住民切り捨てに

道州制を導入すれば現行の市町村は300程度の「基礎自治体」に再編される見通しです。経団連は道州制の導入により地方公務員の総人件費を1兆5130億円減らせると試算しています。

人口減少や地方の過疎化が話題になるたびに繰り返される「自治体再編論」(市町村合併)の背景には、財界が求める「道州制」の実現があります。その狙いは、住民に最も身近な基礎的自治体を弱体化し、地域に根差した住民の声やくらしを切り捨て、規制緩和による財界本位の政治を進めることにほかなりません。

地方自治法は、自治体は「住民の福祉の増進を図ることを基本」とすると定めています。人口が減少し、過疎化した地域に取り残された住民がいれば、住民サービスを届け、くらしを支えることが自治体の使命です。住民が生活する地域から地方自治の灯を消してはなりません。(おわり)

(この連載は森糸信が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月23日付掲載

十倉氏は「新たな道州制(仮称)」について問われると、「過去の議論のように行政権のあり方に力点を置いて議論するわけではない。議論の目的は、各地域の多様性の確保と地域間での競争の促進の二つである。中央集権のもとに47都道府県が存在する形では多様性は確保できず、競争も生まれにくい。例えば地域を10程度に区分し、各地域がそれぞれの特色を踏まえ、多様性を確保し、互いに切磋琢磨(せっさたくま)できるシステムとすることが必要であろう」と。

その狙いは、住民に最も身近な基礎的自治体を弱体化し、地域に根差した住民の声やくらしを切り捨て、規制緩和による財界本位の政治を進めることに。

地方自治法は、自治体は「住民の福祉の増進を図ることを基本」とすると定めています。人口が減少し、過疎化した地域に取り残された住民がいれば、住民サービスを届け、くらしを支えることが自治体の使命です。住民が生活する地域から地方自治の灯を消してはなりません。

「自治体消滅」批判④ “町村つぶし”脈々と

2002年11月、第27次地方制度調査会(首相の諮問機関)の西尾勝副会長(東京大学名誉教授)が同調査会の専門小委員会に、将来は「市」を基礎的自治体とし「町村」をなくしていくとの「私案」を提出しました。

「今後の基礎的自治体のあり方」と題した西尾私案は、福祉や教育、まちづくりなどの事務をすべて処理する基礎的自治体として「市」を位置付け、人口が一定規模に満たない自治体の解消を主張。05年を期限とする合併特例法の失効後、合併によって「解消すべき自治体の人口規模」(西尾氏は「3万~5万人より小さい数字」と説明)を法律で明示するよう求めています。

当時の全国町村会(会長・山本文男福岡県添田町長)は「小規模なものは能力がないと一方的に決めつけ、基礎的自治体への再編を説くことは納得できない」などとする意見書を同調査会小委に提出するなど猛反発。世論の批判もあって答申にはほとんど反映されませんでした。

西尾私案は、基礎的自治体を百貨店のように何でもそろう「総合行政主体」として位置付け、それができなければ自治体として認めません。その地域の経済や文化、歴史、アイデンティティーなどを考慮せず、住民自治の単位としての視点が抜けています。

小規模は認めず

小規模は認めず

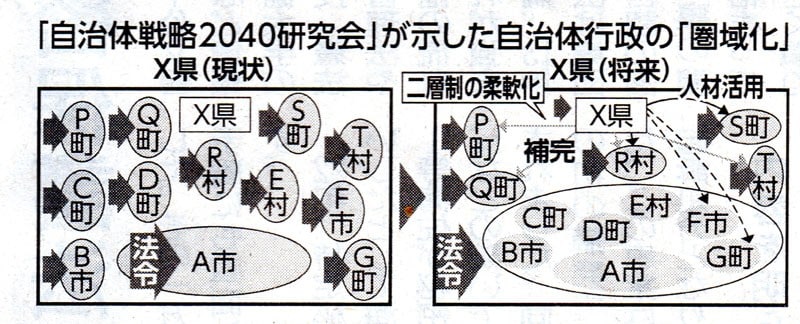

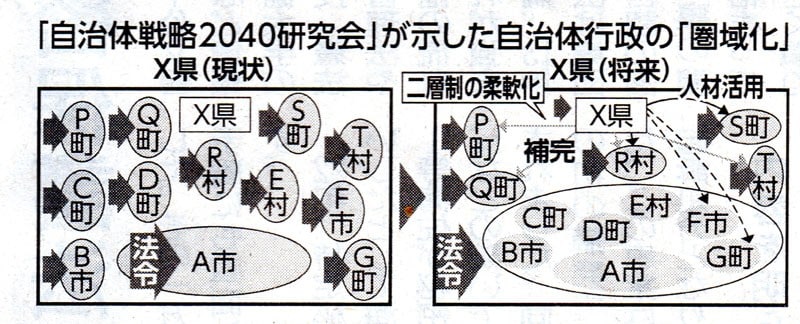

一方、増田レポート(消滅可能性都市)の公表後、総務省が設置した有識者会議「自治体戦略2040構想研究会」(17~18年)の報告書では、個々の市町村の「行政のフルセット主義」を排するとし、「スマート自治体」への転換と、圏域単位の連携を打ち出しました。「スマート自治体」とは「半分の職員数でも担うべき機能が発揮される自治体」です。人口減少で小規模化した市町村は、人口が集積した大都市との連携で行政サービスを維持。規模が大きくなければ一人前の自立した自治体として認められません。実質的に西尾私案と同じ発想です。

こうした自治体行政の「圏域」構想は、第32次地方制度調査会(18~20年)で議論されたものの、地方6団体が猛反発して頓挫しました。

令和の大合併?

「平成の大合併」は地方に根深い傷を残し、市町村合併の機運は霧散しました。しかし、大阪府は「基礎自治機能の充実及び強化に関する条例」を今年4月に施行。人口減少や高齢化が進むなか、将来も安定的に住民サービスを提供するための努力を市町村に促すもので、状況によっては「広域連携や合併に取り組むことが必要」としています。維新、自民、公明の賛成で成立。「令和の大合併」の先進モデルにするつもりではないかと全国の自治体関係者が警戒しています。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月22日付掲載

西尾私案は、基礎的自治体を百貨店のように何でもそろう「総合行政主体」として位置付け、それができなければ自治体として認めません。その地域の経済や文化、歴史、アイデンティティーなどを考慮せず、住民自治の単位としての視点が抜けています。

大阪府は、人口減少や高齢化が進むなか、将来も安定的に住民サービスを提供するための努力を市町村に促すもので、状況によっては「広域連携や合併に取り組むことが必要」と。維新、自民、公明の賛成で成立。

「自治体消滅」批判③ 失敗認めた「地方創生」

2014年に公表された「消滅可能性都市」(増田レポート) は、当時の安倍政権の地方政策に大きな影響を与えました。それが「地方創生」です。

政府は全国の市区町村に「人ロビジョン」と「総合戦略」の策定を事実上強制し、政府があらかじめ設定した枠組みや基本目標に対応した施策に交付金を配分しました。今年は「地方創生」の取り組みが本格的に始まってから10年の節目に当たります。

内閣府は6月、「地方創生10年の取り組みと今後の推進方向」をまとめました。

岸田文雄首相も出席した「デジタル田園都市国家構想実現会議」=2023年6月2日、東京都千代田区(首相官邸HPより)

岸田文雄首相も出席した「デジタル田園都市国家構想実現会議」=2023年6月2日、東京都千代田区(首相官邸HPより)

人ロの奪い合い

それによると、「国全体で見たときに人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至っておらず、地方が厳しい状況にあることを重く受け止める必要がある」と指摘。「各自治体がそれぞれに人口増加を目指し、さまざまな施策を展開してきたが、成果があがっているケースも、多くは移住者の増加による『社会増』にとどまっており、地域間での『人口の奪い合い』になっている」などと反省の弁を述べています。

岸田政権は21年に「地方創生」の看板をかけ替え、「デジタル田園都市国家構想」を掲げました。デジタルによる地域の活性化を狙ったものですが、これもまた「東京一極集中の是正」を掲げながら、国のデジタル政策を中央集権的に地方に押し付ける方針ばかり出しています。

増田レポートから10年、当時「消滅可能性都市」とされた自治体は一つも消滅していません。市町村合併の機運が地方に広がることもありませんでした。

自己実現的予言

地方自治を専門とする政治学者で、日本の介護保険制度の骨格をつくった大森彌(わたる)東京大学名誉教授は生前、全国町村会が発行する「町村週報」(14年5月)で増田レポートについてこう指摘しています。

「自治体消滅といえば、『平成の大合併』で消滅した町村数は1600にも及んだ。人為的な市町村消滅は激しく大規模であった。市町村の最小人口規模が決まっていないにもかかわらず、自治体消滅の可能性が高まるというが、人口が減少すればするほど市町村の存在価値は高まるから消滅など起こらない。起こるとすれば、自治体消滅という最悪の事態を想定したがゆえに、人びとの気持ちがなえてしまい、そのすきに乗じて『撤退』を不可避だと思わせ、人為的に市町村を消滅させようとする動きが出てくる場合である。未来の予測を『自己実現的予言』にさせてはならない」(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月21日付掲載

岸田政権は21年に「地方創生」の看板をかけ替え、「デジタル田園都市国家構想」を掲げました。デジタルによる地域の活性化を狙ったものですが、これもまた「東京一極集中の是正」を掲げながら、国のデジタル政策を中央集権的に地方に押し付ける方針ばかり。

市町村の最小人口規模が決まっていないにもかかわらず、自治体消滅の可能性が高まるというが、人口が減少すればするほど市町村の存在価値は高まるから消滅など起こらない。起こるとすれば、自治体消滅という最悪の事態を想定したがゆえに、人びとの気持ちがなえてしまい、そのすきに乗じて「撤退」を不可避だと思わせ、人為的に市町村を消滅させようとする動きが出てくる場合。

「自治体消滅」批判② 女性は産む機械ではない

民間の有識者会議「人口戦略会議」(議長・三村明夫日本製鉄名誉会長)は4月に、20~39歳の若年女性人口の減少率が2020~50年の間に50%以上となる自治体(消滅可能性自治体)が744あるとするリポートを公表しました。14年に民間の有識者会議「日本創成会議」(座長・増田寛也元岩手県知事)が公表した「消滅可能性都市」と同じ試算方法です。

“レッテル貼り”

手法は単純で、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が試算した「日本の地域別将来推計人口」から「20~39歳の女性人口」を抜き出して、50年に同人口が半分以上減る自治体を「最終的には消滅する可能性が高いのではないか」とレッテル貼りしただけの乱暴な試算です。

社人研の同じ資料を使い、「20~39歳の男性人口」を抜き出すと、同人口が半減する自治体が726あり、男女共に若年人口が半減する自治体は672自治体あります。地方では男女ともに人口が減っており、女性であっても男性であっても結果はほぼ同じ。にもかかわらず女性のみを標的にして「自治体が消える」とあおるのは、元厚生労働相の「女性は産む機械」発言を想起させます。

これは合計特殊出生率をめぐる議論でも同じです。厚労省は6月に23年の「人口動態統計」の概数を公表。すべての都道府県で合計特殊出生率が前年を下回っていました。

合計特殊出生率とは15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの平均子ども数に相当する指標です。人口が少ない自治体では一定数の女性の転入・転出で容易に数値が変動します。自治体の数値比較にはほとんど意味がありません。

人口減少対策が議論された全国知事会議=8月1日、福井市(オンライン配信の画像)

人口減少対策が議論された全国知事会議=8月1日、福井市(オンライン配信の画像)

社会全体の問題

8月1日に福井市で開催された全国知事会議で、吉村美栄子山形県知事は「合計特殊出生率をことさらに取り上げることは、女性はもっと子どもを産むべきだというメッセージともなりかねず、女性に心理的負担を負わせているとの声も聞かれる。出産や育児は女性だけにかかわるものではない。男性を含め社会全体で子どもを育てる機運を高め、だれもが安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる社会をつくっていくべきだ」と指摘しました。

人口減少の原因を「女性が子どもを産まないからだ」と決めつけ、自治体レベルで見当違いな政策を展開しても何も解決しないことは、安倍政権下で進められた「地方創生」の失敗で明らかです。今、自治体で同じ愚を繰り返していないか検証が必要です。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月20日付掲載

国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が試算した「日本の地域別将来推計人口」から「20~39歳の女性人口」を抜き出して、50年に同人口が半分以上減る自治体を「最終的には消滅する可能性が高いのではないか」とレッテル貼りしただけの乱暴な試算。

8月1日に福井市で開催された全国知事会議で、吉村美栄子山形県知事は「合計特殊出生率をことさらに取り上げることは、女性はもっと子どもを産むべきだというメッセージともなりかねず、女性に心理的負担を負わせているとの声も聞かれる。出産や育児は女性だけにかかわるものではない。男性を含め社会全体で子どもを育てる機運を高め、だれもが安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる社会をつくっていくべきだ」と指摘。