暮らしの照明③ 住いの光源

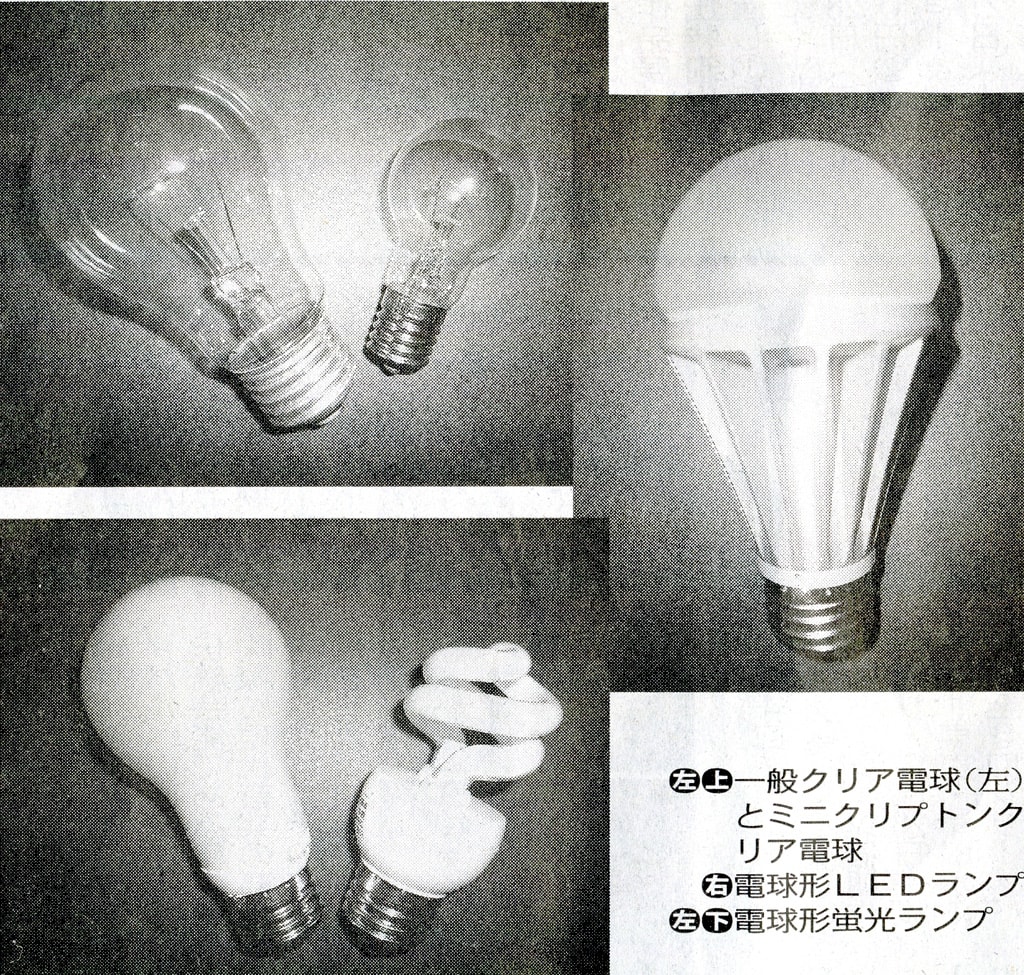

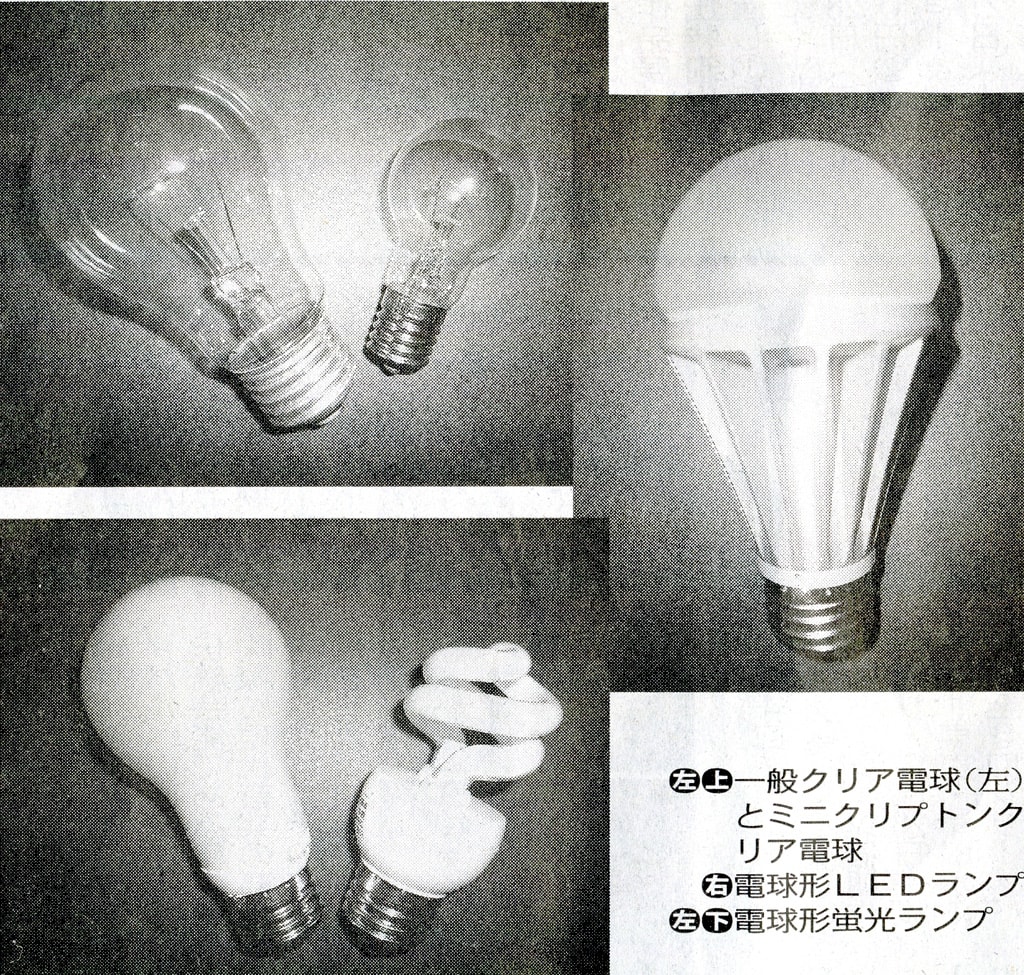

みなさんのお住まいではどのような光源が使われていますでしょうか。節電と省エネのため、蛍光ランプが圧倒的と思われますが、白熱電球はスイッチオンですぐに点灯して点滅に強いことからトイレに、光の色が温かみのあることから浴室に、それぞれ使われているお住まいも多いと思われます。

それでは、蛍光ランプは白熱電球に比べてどれほど省エネで経済的でしょうか。表をご覧ください。ランプ代はメーカー希望小売価格、一般電球60形54ワット(寿命1000時間)とほぼ同じ明るさの電球形蛍光ランプ(寿命6000時間)で計算されています。なお、白熱電球の寿命はフィラメントが断線して点灯しなくなったときですが、蛍光ランプは点灯時間とともに明るさが低くなるため、明るさが点灯初期に比べて70%にまで低下したときの時間が寿命とされています。

1日の点灯時闇を5~6時間とすれば、寿命6000時間はおよそ3年に当たりますから、白熱電球を電球形蛍光ランプに交換すると、3年間で約5000円おトクになる計算です。ランプ効率(消費電力に対する明るさの比)が高く、寿命が長く、価格が安い光源ほど、経済的な光源です。

表:白熱電球と電球型蛍光ランプ~3年間のコスト比較(60W型)

しかし、光源の評価項目は経済的要件だけではありません。明るさに調和した光色、高い演色性(物の色の見えを決定する光源の性質)、好ましい輝度(輝きやまぶしさ)などの質的要件があります。さらには、紫外線や赤外線のカット、有害物質の不使用、破損防止などの安全性の要件、小形軽量、交換容易などの利便性の要件もあります。ちなみに、蛍光ランプには環境に有害な水銀が使用されています。

蛍光ランプは、光色として「電球色」、「昼白色」、「昼光色」の3種類が販売されています。電球色は赤みを帯びた温かみを感じる光色で落ち着いた雰囲気を、昼白色は真昼の太陽の光色でさわやかな雰囲気を、昼光色は晴天空の光色で、すがすがしい雰囲気を、それぞれ演出します。

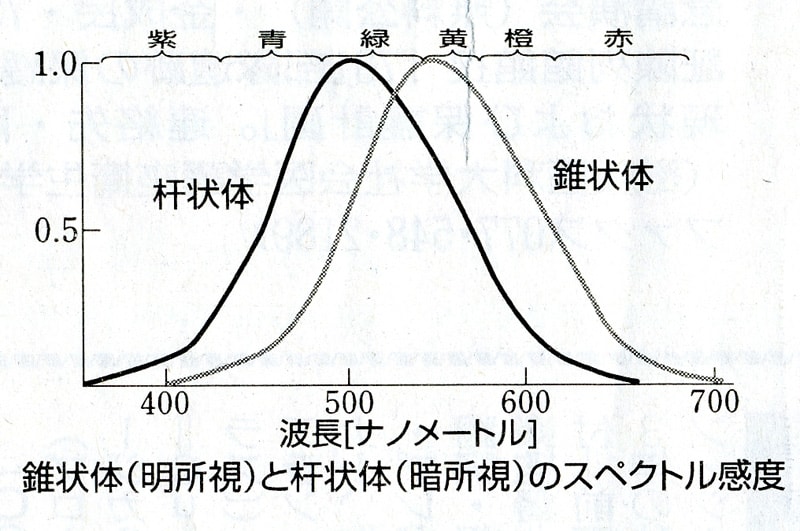

昼は明るく夜は暗い、これがヒトの順応してきた自然界の光リズムです。ですから、住まいの照明も、昼は豊富な昼光で賄い、夜には人工の光でほのかに照明することが基本です。

都市部では宅地が狭くて窓からの採光が不十分なため、また、高気密住宅の普及などにより、昼も人工光を常用している住まいが多いと思われます。特に採光が不十分な高齢者の部屋は、午前中は昼白色や昼光色の蛍光ランプで昼光並に明るく照明し、夜は明るさを控えた電球色の明かりに、より、規則正しいサーカディアンリズムを深く刻める光リズムの演出が理想に思われます。

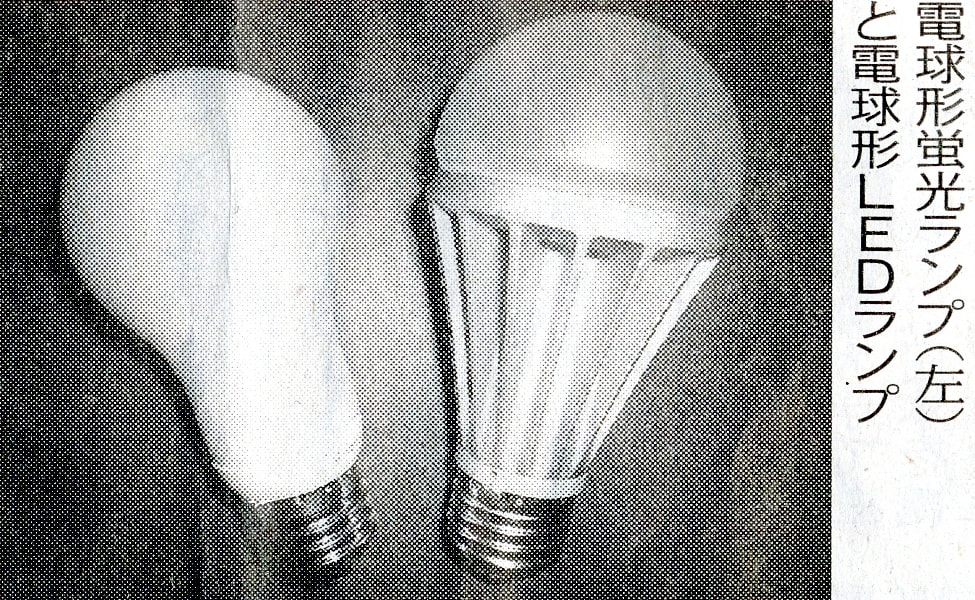

電球形LED(発光ダイオード)ランプの形状は、上部が発光部、下部が口金、中間部が放熱用金属(LEDは熱に弱いため)です。白熱電球に比べて、ランプ効率が8倍で、寿命が40倍の省エネ光源。蛍光ランプと同様に電球色、昼白色、昼光色があります。ただ、演色性や配光特性(光は前方だけで横方向が少ない)、まぶしさ、大きさや重さなどにも留意が必要に思います。

(せきね・せいし新潟大学名誉教授・照明学専攻)(金曜掲載)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月19日付掲載

実際に住いに使うとなると、経済性だけでなく明るさや色合いなど好みや生活パターンによって照明を選ばないといけないのでしょうね・・・

LED照明は、6~7年前から信号機に使われ始めかなり普及しつつあります。といってもまだまだ高嶺の花ですので、信号機やバイクなどの指示ランプなど交換を手間を省く一部の部品にとどまっているのでしょうか?

みなさんのお住まいではどのような光源が使われていますでしょうか。節電と省エネのため、蛍光ランプが圧倒的と思われますが、白熱電球はスイッチオンですぐに点灯して点滅に強いことからトイレに、光の色が温かみのあることから浴室に、それぞれ使われているお住まいも多いと思われます。

それでは、蛍光ランプは白熱電球に比べてどれほど省エネで経済的でしょうか。表をご覧ください。ランプ代はメーカー希望小売価格、一般電球60形54ワット(寿命1000時間)とほぼ同じ明るさの電球形蛍光ランプ(寿命6000時間)で計算されています。なお、白熱電球の寿命はフィラメントが断線して点灯しなくなったときですが、蛍光ランプは点灯時間とともに明るさが低くなるため、明るさが点灯初期に比べて70%にまで低下したときの時間が寿命とされています。

1日の点灯時闇を5~6時間とすれば、寿命6000時間はおよそ3年に当たりますから、白熱電球を電球形蛍光ランプに交換すると、3年間で約5000円おトクになる計算です。ランプ効率(消費電力に対する明るさの比)が高く、寿命が長く、価格が安い光源ほど、経済的な光源です。

表:白熱電球と電球型蛍光ランプ~3年間のコスト比較(60W型)

| ランプ代 | 電気代 | 合計金額 | |

| 白熱電球 | 150円×6個=900円 | 0.022円×54W×6000h=7128円 | 8028円 |

| 電球形蛍光ランプ | 1500円 | 0.022円×12W×6000h=1584円 | 3084円 |

しかし、光源の評価項目は経済的要件だけではありません。明るさに調和した光色、高い演色性(物の色の見えを決定する光源の性質)、好ましい輝度(輝きやまぶしさ)などの質的要件があります。さらには、紫外線や赤外線のカット、有害物質の不使用、破損防止などの安全性の要件、小形軽量、交換容易などの利便性の要件もあります。ちなみに、蛍光ランプには環境に有害な水銀が使用されています。

蛍光ランプは、光色として「電球色」、「昼白色」、「昼光色」の3種類が販売されています。電球色は赤みを帯びた温かみを感じる光色で落ち着いた雰囲気を、昼白色は真昼の太陽の光色でさわやかな雰囲気を、昼光色は晴天空の光色で、すがすがしい雰囲気を、それぞれ演出します。

昼は明るく夜は暗い、これがヒトの順応してきた自然界の光リズムです。ですから、住まいの照明も、昼は豊富な昼光で賄い、夜には人工の光でほのかに照明することが基本です。

都市部では宅地が狭くて窓からの採光が不十分なため、また、高気密住宅の普及などにより、昼も人工光を常用している住まいが多いと思われます。特に採光が不十分な高齢者の部屋は、午前中は昼白色や昼光色の蛍光ランプで昼光並に明るく照明し、夜は明るさを控えた電球色の明かりに、より、規則正しいサーカディアンリズムを深く刻める光リズムの演出が理想に思われます。

電球形LED(発光ダイオード)ランプの形状は、上部が発光部、下部が口金、中間部が放熱用金属(LEDは熱に弱いため)です。白熱電球に比べて、ランプ効率が8倍で、寿命が40倍の省エネ光源。蛍光ランプと同様に電球色、昼白色、昼光色があります。ただ、演色性や配光特性(光は前方だけで横方向が少ない)、まぶしさ、大きさや重さなどにも留意が必要に思います。

(せきね・せいし新潟大学名誉教授・照明学専攻)(金曜掲載)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年11月19日付掲載

実際に住いに使うとなると、経済性だけでなく明るさや色合いなど好みや生活パターンによって照明を選ばないといけないのでしょうね・・・

LED照明は、6~7年前から信号機に使われ始めかなり普及しつつあります。といってもまだまだ高嶺の花ですので、信号機やバイクなどの指示ランプなど交換を手間を省く一部の部品にとどまっているのでしょうか?