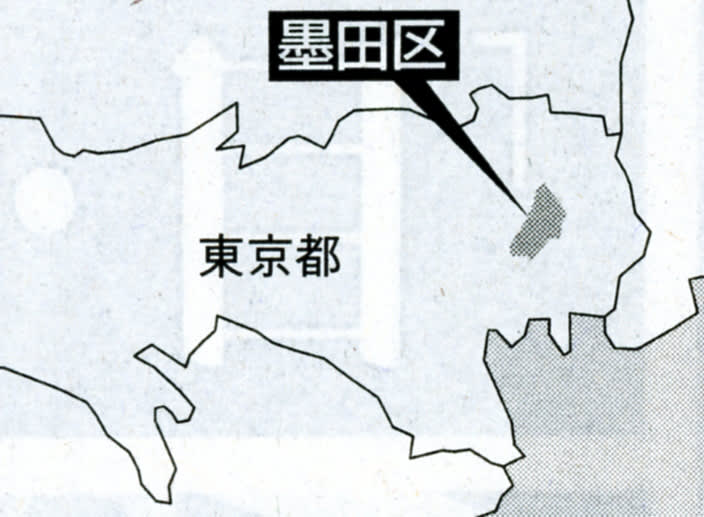

進む中小企業振興策 東京・墨田区に見る③ 地域を支える商店街

下町人情キラキラ橘(たちばな)商店街の愛称で知られる向島橘銀座商店街協同組合(墨田区京島)は11日、「つまみぐいウォーク」を行いました。

参加者が100円券がつづられたチケットを購入。

参加店(30店)が用意した、サンドイッチとミニドッグ(喫茶店)、おからドーナツ(豆腐店)、婦人靴下(洋品店)などの目玉商品の買い物を楽しむというものです。曇り空の下、幅4メートル、長さ約450メートルの通りが家族連れであふれました。

6歳の息子を連れた母親(37)は「好きなものを少しずつ買え、子どもも喜んでいる」と笑顔です。終業が午後7時すぎのため、これまで商店街に来られなかったという女性(39)は、「とても面白い試みですね」と話します。青果店の店主は、「普段はお年寄りが多いが、今日は親子連れやカップルなど、いつもと違うお客さんがほとんどだ」と話します。500組のチケットが完売しました。

区内各商店街は朝市や夜市、七夕祭りなどさまざまな催しを開催。空き店舗を授乳室や交流の場として提供することもしています。

こだわりの店

区は2010年、「墨田区商店街活性化に関する条例」を制定しました。区が商店街の事業活動への支援と活性化施策の推進に努めることや、大型店が商店会や商店街連合会に加入して地域の商業の持続的発展に寄与するよう努めることが、条文に盛り込まれています。

区は商店街連合会と連携して、「こだわりの豆腐屋」など地元の消費者が推薦した“個だわり”の飲食店や小売店をまち歩きのガイドブックやホームページで紹介。スカイツリーのたもとに区内商店の出店を集めた催しも開きました。区内事業者グループが買い物弱者に宅配などを行う事業への補助も始めました。

「つまみぐいウォーク」を楽しむ人たち

公共的役割も

高齢化と後継者不足、大型店出店の影響などで、全国的に商店街が減っています。墨田区でも、1993年には56商店街1850店舗あったのが、現在は42商店街1200店舗です。

区が12年に実施した商業活性化のための実態調査でも、商店会会長の7割が「後継者がいない会員が多い」と答え、8割が「大型店等の影響がある」「ややある」と答えました。

墨田区商店街連合会の井上佳洋事務局長は、商店街が歩いて行ける身近な存在として住民の暮らしを支えるだけでなく、防犯や環境対策などの公共的役割も担っていることを強調。「買い物の場であるだけでなく、地域社会を支える暮らしの場としての役割も大きくなっている。さらに区と連携した取り組み、事業所と連携した取り組みをすすめていきたい」と話します。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年11月29日付掲載

「つまみぐいウォーク」などの取り組みはいいですねえ。

地域の商店街が活性化してほしいものです。

下町人情キラキラ橘(たちばな)商店街の愛称で知られる向島橘銀座商店街協同組合(墨田区京島)は11日、「つまみぐいウォーク」を行いました。

参加者が100円券がつづられたチケットを購入。

参加店(30店)が用意した、サンドイッチとミニドッグ(喫茶店)、おからドーナツ(豆腐店)、婦人靴下(洋品店)などの目玉商品の買い物を楽しむというものです。曇り空の下、幅4メートル、長さ約450メートルの通りが家族連れであふれました。

6歳の息子を連れた母親(37)は「好きなものを少しずつ買え、子どもも喜んでいる」と笑顔です。終業が午後7時すぎのため、これまで商店街に来られなかったという女性(39)は、「とても面白い試みですね」と話します。青果店の店主は、「普段はお年寄りが多いが、今日は親子連れやカップルなど、いつもと違うお客さんがほとんどだ」と話します。500組のチケットが完売しました。

区内各商店街は朝市や夜市、七夕祭りなどさまざまな催しを開催。空き店舗を授乳室や交流の場として提供することもしています。

こだわりの店

区は2010年、「墨田区商店街活性化に関する条例」を制定しました。区が商店街の事業活動への支援と活性化施策の推進に努めることや、大型店が商店会や商店街連合会に加入して地域の商業の持続的発展に寄与するよう努めることが、条文に盛り込まれています。

区は商店街連合会と連携して、「こだわりの豆腐屋」など地元の消費者が推薦した“個だわり”の飲食店や小売店をまち歩きのガイドブックやホームページで紹介。スカイツリーのたもとに区内商店の出店を集めた催しも開きました。区内事業者グループが買い物弱者に宅配などを行う事業への補助も始めました。

「つまみぐいウォーク」を楽しむ人たち

公共的役割も

高齢化と後継者不足、大型店出店の影響などで、全国的に商店街が減っています。墨田区でも、1993年には56商店街1850店舗あったのが、現在は42商店街1200店舗です。

区が12年に実施した商業活性化のための実態調査でも、商店会会長の7割が「後継者がいない会員が多い」と答え、8割が「大型店等の影響がある」「ややある」と答えました。

墨田区商店街連合会の井上佳洋事務局長は、商店街が歩いて行ける身近な存在として住民の暮らしを支えるだけでなく、防犯や環境対策などの公共的役割も担っていることを強調。「買い物の場であるだけでなく、地域社会を支える暮らしの場としての役割も大きくなっている。さらに区と連携した取り組み、事業所と連携した取り組みをすすめていきたい」と話します。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年11月29日付掲載

「つまみぐいウォーク」などの取り組みはいいですねえ。

地域の商店街が活性化してほしいものです。