軍事依存経済⑦ 眼前に武器50兆円の市場

2014年の世界の武器市場は3940億ドル(1ドル=120円で約47兆円)。17年には4200億ドル(約50兆円)に伸びる―。

日本防衛装備工業会の会誌『月刊JADI』14年7月号が「世界の防衛関連市場」に関する分析を掲載しています。筆者は国際軍事情報大手IHSジェーンズのアナリスト、ポール・バートン氏。軍需産業にとって市場となる、武器の研究開発と購入のための資金を推計したものです。

ポール氏によると、世界全体で武器市場は急速に伸びています。「アジア太平洋諸国では、2010年代の終わりまでは、実質年間4パーセントの伸びというふうに見ておりますし、南米諸国や中東でも、大きく伸び続けていくのではないか」

最大の市場は軍用機であり、伸び率も最も高くなっています。近年著しく伸びているのがレーダーや通信機器。無人機は1億ドル(約120億円)以上増えていると指摘します。

輸出を解禁された日本の軍需産業にとっては、開拓可能な巨大市場が突如、眼前に現れたことになります。

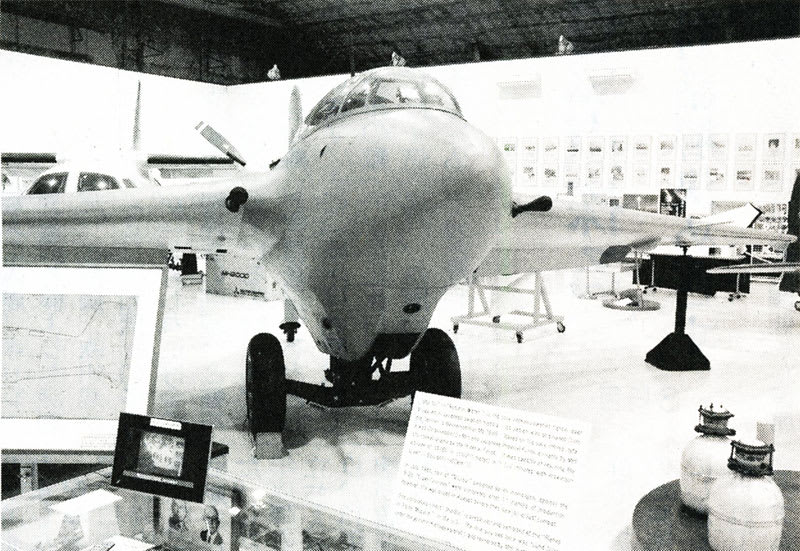

三菱重工業の史料室が展示している「栄光の名機」零戦の解説パネル。展示中の零戦は、ミクロネシア連邦のヤップ島で放棄された機体を1988年に回収し復元したもの=愛知県豊山町

■米国の戦略

実際に近年、米国の武器輸出は増加傾向にあります。米国防安全保障協力局のデータを集計すると、2010年の約410億ドル(4兆9200億円)から、13年には約580億ドル(6兆9600億円)へ、1・4倍に急増。日本の軍事費5兆130億円(15年度当初予算)を上回る規模に膨らみました。

主な輸出先は中東とアジア・太平洋地域です。13年にはアジア・太平洋地域への武器輸出が約220億ドル(2兆6400億円)にのぼりました。

戦闘機F35製造の中心である米国企業ロッキード・マーチンも11年以降、武器輸出を急激に増やしています。(グラフ)

米国の軍需産業に詳しい独協大学の西川純子名誉教授は「オバマ政権の『リバランス』戦略が米国の軍需産業のために武器市場を開拓する役割を果たした」と指摘します。

戦力のバランスを見直す「リバランス」(再配置)でオバマ政権が力点を置くのはアジア・太平洋地域です。20年までに米海軍力の60%を集中させようとしています。

この地域における米国製武器の有力な買い手は、韓国、日本、オーストラリアなど米国の軍事同盟国です。台湾、インドネシア、インド、シンガポールなども多額の武器を買っています。

西川さんは、軍事的プレゼンス(存在)を強化して中国をけん制する「リバランス」の狙いが、武器輸出にも結びついていると話します。「一方で、米国政府がいたずらに中国を刺激するのは誤りだと日本政府にくぎを刺し、中国に友好のシグナルを送り続けていることを見ておかなければなりません」

安倍政権は軍需産業の代表を引き連れてアジア・太平洋地域を訪問し、武器輸出を図っています。東京慈恵会医科大学の小沢隆一教授は「売り込みの対象になっているのは、中国の海洋進出に直面して、海洋警備や海軍の近代化になびいてしまっている国々です」と指摘します。「この背景には、軍事的プレゼンスを強めて南シナ海の安全保障に関与することを明確にしている米国の存在があります」

他方で中国の王毅外相とケリー米国務長官は5日に会談し、「米側は、中国が交渉を通じた南シナ海問題の平和的解決を述べたことに歓迎の意を表した」(王外相)と発表。双方が平和的解決の必要性を確認しています。

■悪循環の道

小沢さんは強調します。「お互いが武装して軍事で身構えるのは悪循環です。海洋安全保障において重要なのは、平和に安全に海域を管理していこうという合意形成です。平和憲法を持つ日本は軍事的緊張を高める武器輸出ではなく、平和的な合意形成の方向でこそ力を尽くすべきです」

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年8月28日付掲載

アメリカの軍需産業は、本国の財政赤字で市場を海外に求めている。紛争があるところが市場の対象となる。まさに死の商人。

紛争を戦争にしないというアセアンの路線と逆行しています。

2014年の世界の武器市場は3940億ドル(1ドル=120円で約47兆円)。17年には4200億ドル(約50兆円)に伸びる―。

日本防衛装備工業会の会誌『月刊JADI』14年7月号が「世界の防衛関連市場」に関する分析を掲載しています。筆者は国際軍事情報大手IHSジェーンズのアナリスト、ポール・バートン氏。軍需産業にとって市場となる、武器の研究開発と購入のための資金を推計したものです。

ポール氏によると、世界全体で武器市場は急速に伸びています。「アジア太平洋諸国では、2010年代の終わりまでは、実質年間4パーセントの伸びというふうに見ておりますし、南米諸国や中東でも、大きく伸び続けていくのではないか」

最大の市場は軍用機であり、伸び率も最も高くなっています。近年著しく伸びているのがレーダーや通信機器。無人機は1億ドル(約120億円)以上増えていると指摘します。

輸出を解禁された日本の軍需産業にとっては、開拓可能な巨大市場が突如、眼前に現れたことになります。

三菱重工業の史料室が展示している「栄光の名機」零戦の解説パネル。展示中の零戦は、ミクロネシア連邦のヤップ島で放棄された機体を1988年に回収し復元したもの=愛知県豊山町

■米国の戦略

実際に近年、米国の武器輸出は増加傾向にあります。米国防安全保障協力局のデータを集計すると、2010年の約410億ドル(4兆9200億円)から、13年には約580億ドル(6兆9600億円)へ、1・4倍に急増。日本の軍事費5兆130億円(15年度当初予算)を上回る規模に膨らみました。

主な輸出先は中東とアジア・太平洋地域です。13年にはアジア・太平洋地域への武器輸出が約220億ドル(2兆6400億円)にのぼりました。

戦闘機F35製造の中心である米国企業ロッキード・マーチンも11年以降、武器輸出を急激に増やしています。(グラフ)

米国の軍需産業に詳しい独協大学の西川純子名誉教授は「オバマ政権の『リバランス』戦略が米国の軍需産業のために武器市場を開拓する役割を果たした」と指摘します。

戦力のバランスを見直す「リバランス」(再配置)でオバマ政権が力点を置くのはアジア・太平洋地域です。20年までに米海軍力の60%を集中させようとしています。

この地域における米国製武器の有力な買い手は、韓国、日本、オーストラリアなど米国の軍事同盟国です。台湾、インドネシア、インド、シンガポールなども多額の武器を買っています。

西川さんは、軍事的プレゼンス(存在)を強化して中国をけん制する「リバランス」の狙いが、武器輸出にも結びついていると話します。「一方で、米国政府がいたずらに中国を刺激するのは誤りだと日本政府にくぎを刺し、中国に友好のシグナルを送り続けていることを見ておかなければなりません」

安倍政権は軍需産業の代表を引き連れてアジア・太平洋地域を訪問し、武器輸出を図っています。東京慈恵会医科大学の小沢隆一教授は「売り込みの対象になっているのは、中国の海洋進出に直面して、海洋警備や海軍の近代化になびいてしまっている国々です」と指摘します。「この背景には、軍事的プレゼンスを強めて南シナ海の安全保障に関与することを明確にしている米国の存在があります」

他方で中国の王毅外相とケリー米国務長官は5日に会談し、「米側は、中国が交渉を通じた南シナ海問題の平和的解決を述べたことに歓迎の意を表した」(王外相)と発表。双方が平和的解決の必要性を確認しています。

■悪循環の道

小沢さんは強調します。「お互いが武装して軍事で身構えるのは悪循環です。海洋安全保障において重要なのは、平和に安全に海域を管理していこうという合意形成です。平和憲法を持つ日本は軍事的緊張を高める武器輸出ではなく、平和的な合意形成の方向でこそ力を尽くすべきです」

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2015年8月28日付掲載

アメリカの軍需産業は、本国の財政赤字で市場を海外に求めている。紛争があるところが市場の対象となる。まさに死の商人。

紛争を戦争にしないというアセアンの路線と逆行しています。