知って得する デジタル写真⑧

運動会~走る子どもはコーナーで撮る!

今回は運動会の撮影のコツを紹介します。

みなさんから多く受ける質問は、“走る子どもを撮ろうとしてもシャッターチャンスを逃してしまい、ピントも合いにくい。どうすればいいのか”というものです。とくにコンパクトカメラを利用している人から多く寄せられる質問です。

レンズの前に指を出し、背面の液晶モニターで指を確認しながら動かしてみてください。モニターで見ていると、実際の動きよりほんのちょっと遅れませんか。液晶モニターには、時間のズレ(タイムラグ)があることに気づきます。走る子どもが液晶モニターに写る瞬間にシャッターを切っても、その子はすでに先へ走り去っているのです。

どうしたらタイミングを逃さずに撮れるのか。「置きピン」という方法を使います。あらかじめ撮る場所を決めて、ピントを合わせて待っています。

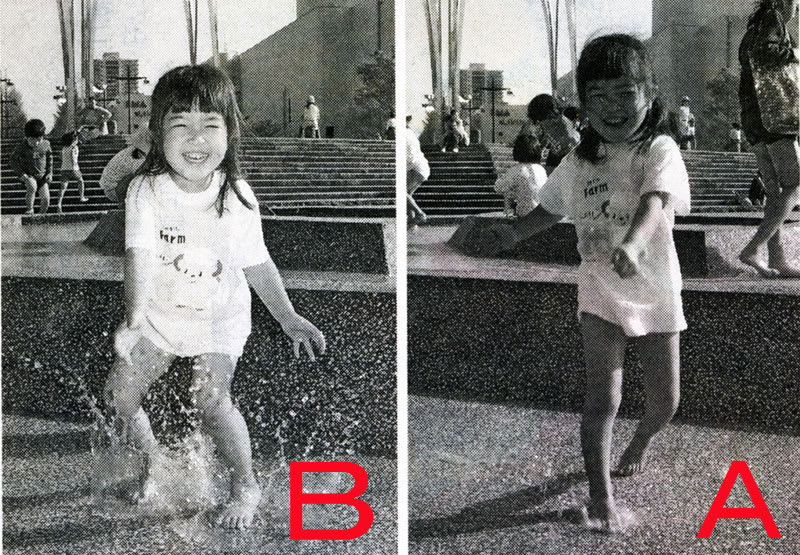

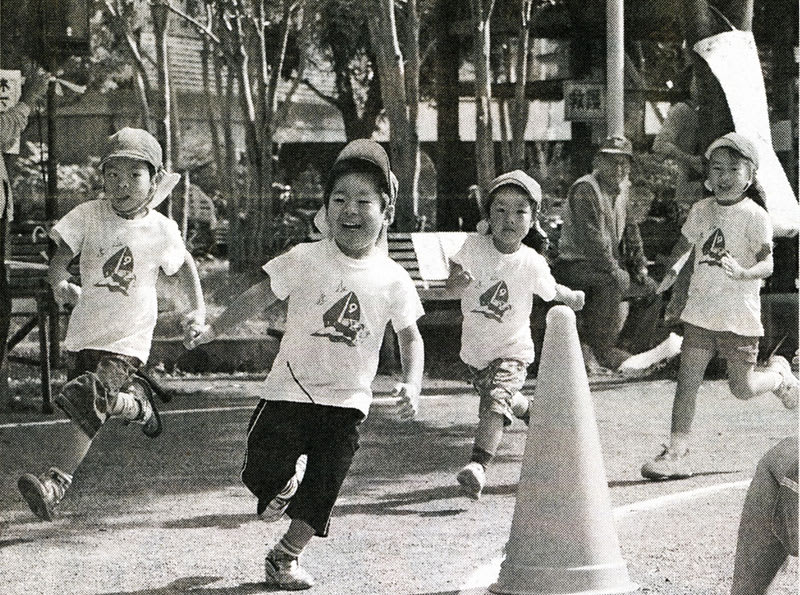

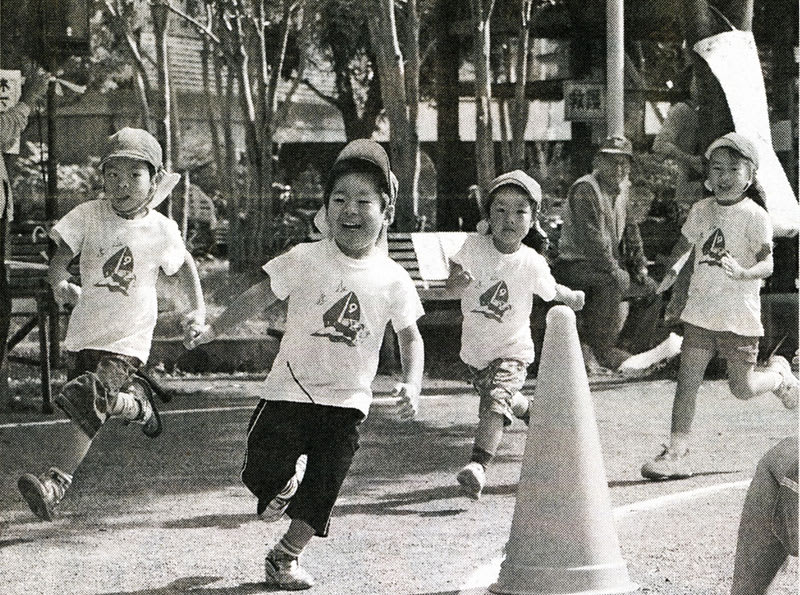

【かけっこを撮る。シャッターボタン「半押し」で。地面の白線などにピントを合わせておきます。足元まで、全身が入るように気をつけます】

かけっこの場合は、右回りのカーブのところか、ゴールの瞬間が狙い目です。

撮りたい位置の白線などにピントを合わせて、シャッターボタンを「半押し」にしたまま待ちます。ファインダー(のぞき窓)のあるカメラではファインダーを見て、液晶モニターしかないカメラでは実物を見て、子どもが撮影範囲に入るときに、ブレないように深くシャッターを押します。

「半押し」状態ならばピントも固定され、シャッターもすぐに切れるので、タイミングが合いやすいのです。一眼レフカメラでも同様にします。

ダンスや体操の種目では、「決めポーズ」を狙いましょう。自宅で練習しているところを見せてもらっておくといいでしょう。

【ダンスを撮る。決めポーズを狙います。その時の立ちの位置、顔の向きも計算に入れておきます】

【騎馬戦を撮る。騎手どうしがあまり近づくと、重なって、顔が見えなくなることも。アップだけでなく、全体の雰囲気がわかる写真も撮りましょう】

運動会では、競技や演技中だけでなく、クラスメートとの談笑など、自然なスナップも大いに記録しておきましょう。一緒に写っている子に写真をあげると喜ばれるだけでなく、一生の宝物になる場合もあります。

(野間あきら記者)終わり

「しんぶん赤旗」日曜版 2009年8月23日付より転載

運動会~走る子どもはコーナーで撮る!

今回は運動会の撮影のコツを紹介します。

みなさんから多く受ける質問は、“走る子どもを撮ろうとしてもシャッターチャンスを逃してしまい、ピントも合いにくい。どうすればいいのか”というものです。とくにコンパクトカメラを利用している人から多く寄せられる質問です。

レンズの前に指を出し、背面の液晶モニターで指を確認しながら動かしてみてください。モニターで見ていると、実際の動きよりほんのちょっと遅れませんか。液晶モニターには、時間のズレ(タイムラグ)があることに気づきます。走る子どもが液晶モニターに写る瞬間にシャッターを切っても、その子はすでに先へ走り去っているのです。

どうしたらタイミングを逃さずに撮れるのか。「置きピン」という方法を使います。あらかじめ撮る場所を決めて、ピントを合わせて待っています。

【かけっこを撮る。シャッターボタン「半押し」で。地面の白線などにピントを合わせておきます。足元まで、全身が入るように気をつけます】

かけっこの場合は、右回りのカーブのところか、ゴールの瞬間が狙い目です。

撮りたい位置の白線などにピントを合わせて、シャッターボタンを「半押し」にしたまま待ちます。ファインダー(のぞき窓)のあるカメラではファインダーを見て、液晶モニターしかないカメラでは実物を見て、子どもが撮影範囲に入るときに、ブレないように深くシャッターを押します。

「半押し」状態ならばピントも固定され、シャッターもすぐに切れるので、タイミングが合いやすいのです。一眼レフカメラでも同様にします。

ダンスや体操の種目では、「決めポーズ」を狙いましょう。自宅で練習しているところを見せてもらっておくといいでしょう。

【ダンスを撮る。決めポーズを狙います。その時の立ちの位置、顔の向きも計算に入れておきます】

【騎馬戦を撮る。騎手どうしがあまり近づくと、重なって、顔が見えなくなることも。アップだけでなく、全体の雰囲気がわかる写真も撮りましょう】

運動会では、競技や演技中だけでなく、クラスメートとの談笑など、自然なスナップも大いに記録しておきましょう。一緒に写っている子に写真をあげると喜ばれるだけでなく、一生の宝物になる場合もあります。

(野間あきら記者)終わり

「しんぶん赤旗」日曜版 2009年8月23日付より転載