不安なココロのほぐしかた① アラーム発する自分に気づく

柳川 由美子

やながわ・ゆみこ=不安専門カウンセラー(臨床心理士、公認心理師)。神奈川県内2カ所でカウンセリングを行う。著書に『不安な自分を救う方法』(かんき出版)『晴れないココロが軽くなる本』(フォレスト出版)

こんにちは。不安専門カウンセラーの柳川由美子です。私のもとには、これまで1万人が訪ねてきました。

不安を抱える人の多くは、まじめで責任感が強く、頑張り屋。優しくて、自分より相手の気持ちを優先しがちです。ストレスをため込み、心身のバランスを崩してしまうこともあります。

私も幼い頃から不安になりがちで人目を気にして腹痛や過呼吸になるなど、生きづらさを感じていました。心理学や脳科学を学び実践する中で不安が解消されていきました。

この連載では、自分に対して「がんばってるね」「いいね!」とねぎらい、背中を押せるようになるお手伝いができたらと思います。

人はなぜ不安になるのでしょうか。不安とは、人類の太古の歴史や個人の人生経験をもとに「危険が近づいている。何かしなければ」と、自分の身を守るために体が発する大切なアラームです。

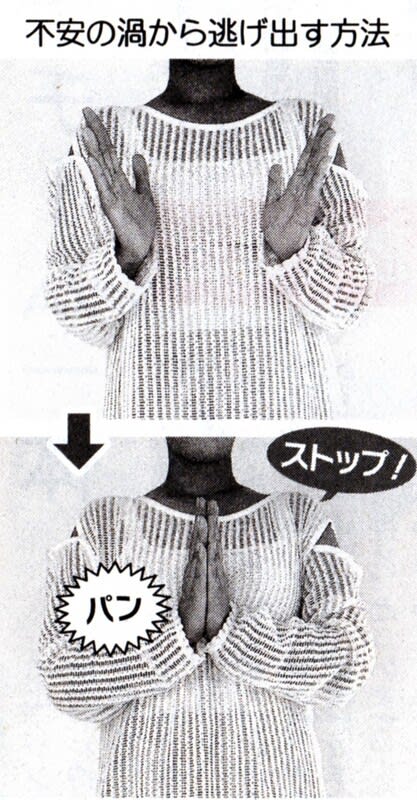

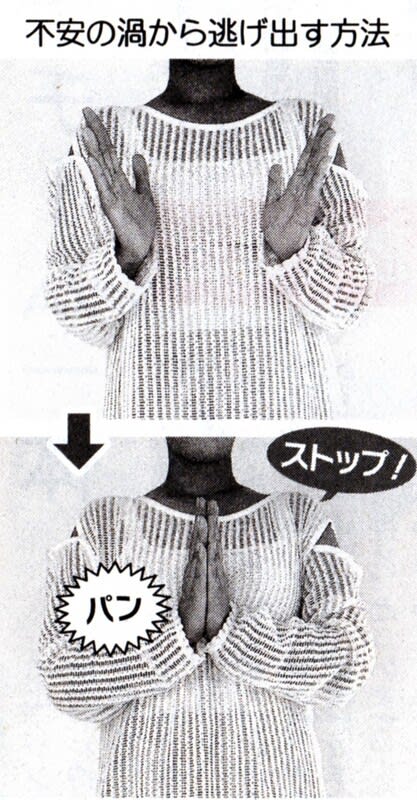

不安がクルグル渦巻いたら、「パン!」と手をたたいて「ストップ!」と声を出します

“当たり前”と

不安を感じるのは、当たり前で正常なこと。不安に感じている自分に、後ろめたさを感じないでください。

とはいえ、アラームが強すぎると、恐れで身動きがとれなくなってしまいます。

「あ、いま不安アラームが鳴ってるな」と自分が不安に感じていることに気づき、「この状況ならそう感じるよね」と、気持ちを優しく受け止めることで、落ち着いてきます。

「なんであの時、あんなことを言ってしまったんだろう。この前も…」と、自分の言動を振り返って後悔し、落ち込むことってありますよね。

ひとつのできごとをきっかけに、「あれも、これも」と次々と後ろ向きの考えがわいてきて頭の中でグルグルと渦を巻く…。

そんな自分に気づいたら試してみてほしい方法が二つあります。

一つ目は「パン!」と大きな音を立てて手をたたき「ストップ!」と叫ぶことです。

大きな音にハッとして、不安の渦から意識が抜け出せます。

二つ目は、「それはそれとして、今は○○しよう」と声に出し、今やるべき仕事や作業に意識をむけることです。周りに人がいるなど実際に声に出すのが難しい状況であれば、心の中でつぶやくのもOKです。両手で目の前にあるものを横に置くような動作や、手を広げて物を手放すような動作をしながら「手放します」と言うのも効果的です。

聴覚、触覚など、五感を複数用いることで、自分の意識に働きかけられます。

豆類やバナナ

食生活を見直すのも一つの方法です。

精神を安定させ、良質な睡眠にも必要なホルモン「セロトニン」を作るのを助ける食材を意識して取り入れてみましょう。

マグネシウムは神経系の正常な機能に重要で、筋肉のリラクゼーションを助け、不安を軽減することが報告されています。ビタミンB群と、必須アミノサンは、セロトニンの分泌を助けます。

マグネシウムが多く含まれているのは、豆類、豆腐、葉物野菜、全粒穀物、ナッツです。ビタミンB群は、バナナやサバに豊富に協含まれています。

「しんぶん赤旗」日曜版 2023年8月6日付掲載

不安を感じるのは、当たり前で正常なこと。不安に感じている自分に、後ろめたさを感じないでください。

とはいえ、アラームが強すぎると、恐れで身動きがとれなく。

ひとつのできごとをきっかけに、「あれも、これも」と次々と後ろ向きの考えがわいてきて頭の中でグルグルと渦を巻く…。

そんな自分に気づいたら試してみてほしい方法が二つあります。

一つ目は「パン!」と大きな音を立てて手をたたき「ストップ!」と叫ぶことです。

大きな音にハッとして、不安の渦から意識が抜け出せます。

二つ目は、「それはそれとして、今は○○しよう」と声に出し、今やるべき仕事や作業に意識をむけること。

柳川 由美子

やながわ・ゆみこ=不安専門カウンセラー(臨床心理士、公認心理師)。神奈川県内2カ所でカウンセリングを行う。著書に『不安な自分を救う方法』(かんき出版)『晴れないココロが軽くなる本』(フォレスト出版)

こんにちは。不安専門カウンセラーの柳川由美子です。私のもとには、これまで1万人が訪ねてきました。

不安を抱える人の多くは、まじめで責任感が強く、頑張り屋。優しくて、自分より相手の気持ちを優先しがちです。ストレスをため込み、心身のバランスを崩してしまうこともあります。

私も幼い頃から不安になりがちで人目を気にして腹痛や過呼吸になるなど、生きづらさを感じていました。心理学や脳科学を学び実践する中で不安が解消されていきました。

この連載では、自分に対して「がんばってるね」「いいね!」とねぎらい、背中を押せるようになるお手伝いができたらと思います。

人はなぜ不安になるのでしょうか。不安とは、人類の太古の歴史や個人の人生経験をもとに「危険が近づいている。何かしなければ」と、自分の身を守るために体が発する大切なアラームです。

不安がクルグル渦巻いたら、「パン!」と手をたたいて「ストップ!」と声を出します

“当たり前”と

不安を感じるのは、当たり前で正常なこと。不安に感じている自分に、後ろめたさを感じないでください。

とはいえ、アラームが強すぎると、恐れで身動きがとれなくなってしまいます。

「あ、いま不安アラームが鳴ってるな」と自分が不安に感じていることに気づき、「この状況ならそう感じるよね」と、気持ちを優しく受け止めることで、落ち着いてきます。

「なんであの時、あんなことを言ってしまったんだろう。この前も…」と、自分の言動を振り返って後悔し、落ち込むことってありますよね。

ひとつのできごとをきっかけに、「あれも、これも」と次々と後ろ向きの考えがわいてきて頭の中でグルグルと渦を巻く…。

そんな自分に気づいたら試してみてほしい方法が二つあります。

一つ目は「パン!」と大きな音を立てて手をたたき「ストップ!」と叫ぶことです。

大きな音にハッとして、不安の渦から意識が抜け出せます。

二つ目は、「それはそれとして、今は○○しよう」と声に出し、今やるべき仕事や作業に意識をむけることです。周りに人がいるなど実際に声に出すのが難しい状況であれば、心の中でつぶやくのもOKです。両手で目の前にあるものを横に置くような動作や、手を広げて物を手放すような動作をしながら「手放します」と言うのも効果的です。

聴覚、触覚など、五感を複数用いることで、自分の意識に働きかけられます。

豆類やバナナ

食生活を見直すのも一つの方法です。

精神を安定させ、良質な睡眠にも必要なホルモン「セロトニン」を作るのを助ける食材を意識して取り入れてみましょう。

マグネシウムは神経系の正常な機能に重要で、筋肉のリラクゼーションを助け、不安を軽減することが報告されています。ビタミンB群と、必須アミノサンは、セロトニンの分泌を助けます。

マグネシウムが多く含まれているのは、豆類、豆腐、葉物野菜、全粒穀物、ナッツです。ビタミンB群は、バナナやサバに豊富に協含まれています。

「しんぶん赤旗」日曜版 2023年8月6日付掲載

不安を感じるのは、当たり前で正常なこと。不安に感じている自分に、後ろめたさを感じないでください。

とはいえ、アラームが強すぎると、恐れで身動きがとれなく。

ひとつのできごとをきっかけに、「あれも、これも」と次々と後ろ向きの考えがわいてきて頭の中でグルグルと渦を巻く…。

そんな自分に気づいたら試してみてほしい方法が二つあります。

一つ目は「パン!」と大きな音を立てて手をたたき「ストップ!」と叫ぶことです。

大きな音にハッとして、不安の渦から意識が抜け出せます。

二つ目は、「それはそれとして、今は○○しよう」と声に出し、今やるべき仕事や作業に意識をむけること。