【午前7時半の空】

連日、晴れの天気が続きます。

そう言えば、今年になってからまだ雨を見ていません。

寒さもちょっと一休み。

昨日に引き続き、穏やかな冬日和です。

今日も趣きのある空と共に1日が始まりました。

| 古代人は、豊かな収穫は神の恵みであり、 不作は神の機嫌を損ねたせいだと信じたから、 厳粛な農耕儀礼を持ち、 農作物が豊かに実るような天気を その儀礼によって得ようとした。 天気に対するまじないの力が1番強い人が キミ(気見)すなわち “君” であり、 それに対して田のめんどうを見る人が タミ(田見)つまり “民” である、という 語源説さえある。 日本人の、天気に対する挨拶も、 そういったまじないが 日常語化したものとみていい。 【水沢周・藤井幸雄 「気になる天気の話146」】 |

さて、今年に入ってなぜか古代人(いにしへびと)に想いを馳せている私。

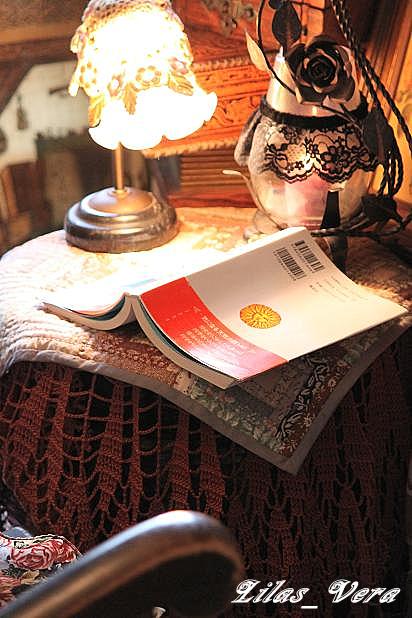

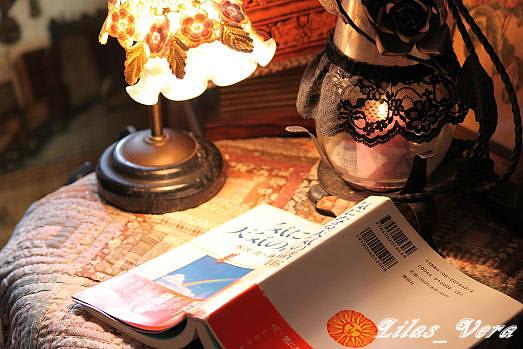

そんな私が何気なく手に取ったのは、

の本。

の本。 『気になる天気の話146』 という本です。(冒頭の写真)

お天気の本ですから、たいして期待もせず、

パラパラとめくっていたものです。しかしながら・・。

気象という言葉が日本で初めて使われたのは、

『古事記』 だというではありませんか。

その序文には、ニュートンもびっくり? の科学記述が。

そこには日本という国の成り立ち(イザナギの神)から、

様々な神が登場して来ます。まさに神の国。

ついつい引き込まれて一気に読んでしまいました。

因みに 「天照(アマテラス)」 は太陽と昼、

「ツキヨミ」 は昼と夜、そして 「スサノオ」 は海を支配する神様です。

どうやら日本の天気の話は、神様と無縁ではないようです。

それに日本人ほど天気の話題が好きな民族もありませんものね。

(私もその1人に入りますけれど)

手紙の時候の挨拶もそうですし、「こんにちは」、

「今晩は」 でさえ、その後に天気の事が略されている形と言いますから。

ところで日本国歌の 「君が代」。

日本国民でありながら、アレルギーの多い国歌のようですが、

↑ の記述は成程・・と思えます。

最後に。高校生の歌う素晴らしい 「君が代」 を。

そして余談ながら、この 「君が代」、

「世界の国歌ベスト6」 の4位に入っていました。

尤も何の根拠もないのでしょうが・・。(YOU TUBEで)