日曜日は、サロンでお世話になっているスタッフのTさんが出演する「はんなり まったり上方朗読会」を鑑賞に行きました。

13時半開演だったので、やっぱりサロンのスタッフY・Yさんと誘い合わせてランチを済ませてから行くことにしました。

久しぶりの心斎橋。

インターネットで探したお店。「花様」の日替わりランチ

滋賀県守山市にある自家栽培農地から運んだ有機農法近江野菜だけで作られたお料理は、さすが!

サラダと胚芽米入りご飯はおかわり自由。お茶も近江のほうじ茶がついておいしかった!

こちらはおかわりのサラダボール。

びっくりしたのは、栗かと思って食べたらこんにゃくだった!サラダにかかっているのは、ポン菓子と大豆。こういうところが素材にこだわるお店らしかった。

さて、上方朗読の会は、立ち上げたばかり、美しい上方の言葉を残そうと始められたのでした。

会場は大丸心斎橋劇場。私は初めて来ました。まだ新しくて綺麗な劇場です。

おはんをTさんを含めて5人で朗読し、休憩の後、幕間になんとシタールの演奏と嵯峨御流の生花の先生のコラボ。華やかに活け上がったところをバックに、春琴抄の朗読です。

鼓と笛の演奏にのって、春琴を杉本彩さん、佐助にAKITOさんが登場し、朗読されました。

おはんも、春琴抄も文学や映画で見たことはあっても、朗読は初めてです。

耳から入る上方言葉というのは、また印象が違って柔らかく、より情的な面を生々しく伝えられたような気がしました。

読み手の解釈のせいでしょうか、おはんは、別れる時も幸吉の幸せだけを願う優しい女という一面がクローズアップされていたように感じました。

私が読んだときは、幸吉のために身を引くというよりは、優しい口調ながら、毅然と引導を渡す強い意思のある自立した女という側面が印象に残っていたように思いますが、それぞれの解釈の違いを楽しめておもしろかったです。

Tさんも濃い緑の振袖姿で、とても落ち着いて見えて美しかった。

春琴抄は、佐助の犠牲、男女の情愛という感じで読んでいたものが、春琴の芸への尊敬。崇拝という一面が強調されて聞こえてきて、師弟愛の物語のように感じられておもしろかった!

昔の大阪を堪能した後は、現代の大阪。

↓こんなのが流行っているんでしょうか?まったりして癒される気持ちはわかりますが・・・。

大丸は、1922年に竣工された近畿圏最古の大正建築。

建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズによってデザインされたとってもオシャレな百貨店です。

エレベーターのグラスも素敵です。

そういえば、ヴォーリズといえば、メンソレータムで有名な近江兄弟社の創立者。近江八幡周辺は、学校や教会など、ヴォーリズの建築で溢れていました。この日、近江野菜を食べたのは、偶然だったのですが、何か意味があったのかもしれない。と後で思いました。

Yさんとおしゃべりが止まらなく、大丸のお店を冷やかして、疲れたのでモロゾフで喫茶。

プリンやクッキーを買っても喫茶をしたのは何年ぶりでしょう。

チーズケーキのセットと、栗のモンブランのセットを買って2人で半分ずつたべました。

いつも、サロンのことばかり話すので知らなかったけどYさんも私も、子どもの頃は推理小説好きだった!

江戸川乱歩、コナン・ドイル、エラリー・クイーン、エドガー・アラン・ポー、モーリス・ルブラン、アイザック・アシモフ、アガサ・クリスティーなどなど、懐かしい名前をおかげで数年ぶりで口にしました。

何年もつきあっているのに、案外知らないことがいっぱいあります。

今日はYさんと話せたことも楽しかったです。

ヤマトシジミがマリーゴールドにとまっていました。

これは雌だそうです。雄と雌と羽の模様が違っていて、地味な方が雌です。

世界中の蝶の20000種類の中の40%がシジミチョウの仲間だそうです。

兄弟の順番によって特徴的な性格があるということを言いだしたのは、心理学者のアルフレッド・アドラーです。

その後、ドライカースや、ディンクメイヤー、マッケイがそれを実践的に使うシステムに組み入れられています。

家族は一番初めの社会ですが、客観的な視点ではなかなか見られないものです。

しかし、その一番初めに与えられた家族の中の位置、家族布置というのですが、人はそれによって、物事に対する受け止め方などに大きな影響を受け、ある種の傾向を持っています。

その傾向がわかれば、同じ失敗を繰り返すとすれば、布置による同じような受け止めかた、対処をしているからかもしれない。と気づくことがあるかもしれません。別の道を探すためにはまず自分を知ることが不可欠です。

ディンクメイヤー、マッケイによると、

初めに生まれた子どもは、2番目の子どもが生まれるまで親の関心を集めて育ちますが、その座をある日いきなり失います。年齢によっては、言葉も記憶もない時の体験ですが、このショックは大きいです。

この地位を守ろうと建設的な言動でその地位を守ろうとしますが、それが守れないと別の手で関心を集めようとします。

2番目の子どもは生まれた時から誰かと一緒です。彼らは自分が寝ているしかない時に歩き、ハイハイしている時に、走り、言葉を話します。

上の子に追いつけないために能力が無いと感じて育ちます。

上の子どもが持っていないもので、勝利しようとします。

3番目の子どもが生まれると、2番目の子どもは真ん中の子どもになります。

上の子の持っている能力はなく、下の子の持っている親の注目もない彼らは、常に不公平だと思っています。そのため公平さに必要以上にこだわり、ルールに執着しがちです。

1番下の子どもは、いつまでも赤ちゃんに見えますが、その位置を巧みに利用する癖を身につけやすく、たとえば、家の中で一番楽しい、一番弱い、一番臆病な子どもとしてふるまうことによって、家族に奉仕させてしまいます。道化者になったり、親に反逆したりして地位を確率しようとする場合もあります。

一人っ子は、いつも自分より大きく自分より能力のある人々に取り囲まれて過ごします。そこで、大人の中で自分の地位が確実に保証されるスタイルを身につける傾向が見られます。たとえば、、大変おしゃべりになるとか、チャーミングになるとか、知的になるとか、そして、もし目的にかなえば、内気になったり、意気地なしになったりもします。

また自分は特別な存在であり、自分の意志を押し通す権利があると考えがちです。

これらの傾向、それ自体は良くも悪くもなく、使い方によって建設的にも破壊的にも働きます。

自分を当てはめてみると、心当たりあったりして、ちょっとおもしろいと思うのです。

ホノラは、最近ピンク一色。確か、白とピンクの斑だったはずなのですが・・・。土のせいかな、それとも肥料のせいかしら?

でもまあ、春だけでなく、秋までもさいてくれました。ありがとう♡

ヒトラーチルドレン ~ナチスの罪を背負って~というドキュメンタリーを見ました。

NHKで、何度か再放送されているものですが、録画していて、見るのは3度目かな。

ナチス政権の中枢にいた将校たちの娘や、息子たちのその後を取材したドキュメンタリーです。

ゲーリングの娘は、結婚してアメリカに移住して新しいスタートを切った気がしました。しかし離婚した時、旧姓に戻すのはやめたそうです。

そして、彼女は兄と二人ゲーリング家の子孫を増やすわけには行かないと断種手術を受けたそうです。

収容所の記録映画を見るとき、祖母は「全部嘘よ、全部嘘よ。嘘よ。」と言い続けていたそうです。

今は、夫と二人アメリカで暮らしているそうです。ドイツ文化が恋しくなり、時々はパーティを開いてドイツの歌や食事を楽しんでいるそうです。

ヘスの孫

親たちは収容所の中に住んでいて、そこで子どもたちを殺害していたのに、門の中で普通の子育てをしていた。そこからは、何も見えない。恐ろしいことだと思うそうです。

父親は祖父と同じように冷酷な性格で、第三帝国の熱狂的な信者。親しみを感じたことがなく、父と母が離婚してから、連絡をとったことはないそうです。

顔が似ているし、名前をきかかれると気づかれるかもしれないといつも恐れています。

全て他人の犠牲の上に生きていたのに、何も起きなかった。と父は言い続けていたし、家族の中には答えられないことがたくさんあったそうです。

アウシュビッツに行き、ユダヤ人の団体に出会い、質問を受けて、ユダヤ人虐殺について、責任を感じる。と言い、祖父にあったらこの手で殺したいと思う。と言って、謝罪すると、「あなたは罪悪感を持たなくていい。」と言われハグされました。衝撃を受けたそうです。

しかし、そういわれても、罪の意識を持たずにはいられないと言います。

なぜあの人たちは殺されなくてはいけなかったのか?祖父はなぜ殺したのか?なぜ、私は生きているのか?

考えること、それが、私の存在する唯一の理由のようにも思います。祖父がしなかったことをやる。償いではなく祖父がしなかったことを私がやる。と言っていました。

ヒムラーの姪

この名前で、いいことは何もなかった。しかし、名前を変えようとは思いませんでした。それをすることは、全ては血筋で決まるというナチスの馬鹿げたイデオロギーを信じることになると思ったからです。

イスラエルでユダヤ人と結婚したそうです。一族の恥だと言われたそうです。

ヒムラーという名前でなくてもナチスに協力した人がいる、殺した人もいる。

どこで一線を引くのでしょう?罪を知ったとき親を愛することができるのでしょうか?

一線を引く人と、それでも親を愛すると決めた人がいます。何も見ない、何も聞かないで。と言います。

アーモン・ゲートの娘

母親は「あそこは労働収容所だったのよ。子どもも年寄りもいない。」

「ああ、よかったあれは絶滅収容所じゃなかった。」と子どもの時思いました。

「ユダヤ人を殺したの?」と聞くと「数人殺したことがあったかもしれない。」と母が言ったので、

「数人って何人なの?5人、7人、8にん。」すると、いきなり母がコードを持ってきて彼女の頭を叩きました。

母の感情を揺さぶらずには聴けないことがある。ということを知ったそうです。

ある日、年頃になって、気になる人が出来た時、お互いに好意を持っていると感じていた男性に、ブワショフにいたと言われ、「私の父もいたわ。所長のゲートよ。」と告げた時、彼の顔色が瞬時に変わり、「人殺し!豚野郎。」と去られたそうです。ショックだったそうです。

ハンス・フランク(収容所所長絞首刑になった。)の息子

親を愛せない人間がいる。非難すべきことは、たとえ自分の親でも非難しなければならないと伝えるために、子どもたちに語り続けているそうです。

彼は自分も含めドイツ人を信用していない、といいます。

経済状況が悪化すれば、ドイツ人の雇用を守ろうとするでしょう。そのためにあちこちで殺人が起きる、それを危惧しています。

兄弟姉妹では、ひとりの兄だけが支援してくれたそうです。

「お前は父さんの犯罪を証明してくれた。それでも私は父さんを愛している。」

もうひとりの兄は、彼が父のしたことを書いた本を出版したとき「弟の二クラスはおおうそつきです。何一つ真実ではありません。弟はいつも我が家のやっかいものでした。」という手紙を、出版社に送りました。

姉の一人は、「親と同じ年まで生きたくないわ。」と言い続け、父が処刑された同じ45歳で自殺したそうです。

その姉は、人種隔離政策を支持していて、南アフリカに移住したそうです。

電話した時「600万人のユダヤ人を焼却したとすれば、1人を焼く時間はどれくらいか計算してみたの。結果は、たった1.6秒。だから全部でっちあげだわ。」と言ったそうです。その姉は南アフリカで死んだそうです。

二クラスは妻や子ども、孫を愛しています。しかし幸せの中にいても「親を愛しなさい。」という教えに従えない自分がいるそうです。

しかし、ほかの子どもと同じように彼も両親の愛情を強く望んでいたのです。

30年経っても事実を探し続けるのは、父について少しでも肯定的な事実がでこないか、誰かユダヤ人かポーランド人の生命を救ったとか・・・それを知るためです。が、しかしまだみつからないそうです。

ここからは、見た感想です。

ドイツには、自国の中に石で建てた収容所があった。大勢の収容者の靴や、歯や、遺体など形のあるものが残り、連合国の兵士が入って世界中の人の目に逃れられない事実として写真や証言として残されました。

それでも、事実を受け止めることの難しさ。

親、国、血、伝統。自分を生み育んだものは、立派であってほしいし、少しの過ちも犯したと思いたくない。

その気持ちはわかります。私だって親のことで欲目に見ていることがあると、いやほとんど欲目だと思います。

しかし、完璧な人など世界のどこにいるのでしょう?

必然に駆られたにせよ、親や祖父の犯した罪を無かったことにせずに、事実を証言し、悔やみ、悩み、苦しむ彼らは、勇気があるし、人間らしいとも思います。

また、それをすることを支えるドイツ社会も、思慮深く進んでいると思います。

ドイツ人がと、ニクラスは言いましたが、そこを「自分」とか「人類」、「自分の親」や「自国の名前」をいれて読み替えることができれば、負の遺産は、生きる。そんなことを思いました。

台風15号は近畿地方をそれて、台風一過。

雨もとおに止み、アプリコットフレグランスに水滴を残すくらい。

そして、今日は、また夏日が戻ってきました。

それでも、少し秋の空気が感じられるのは、北国の人が寒くても1月になれば、春を感じられるような、暑い大阪に住む人々の特別な感覚かもしれません。

お盆になると、ほおずきが出回ります。

母が買ってきたほおずきが今年は大きくて見事でした。

ほおずきは、赤い実をほっぺたに入れて、舌でついて音を出す様を表した、頬突きから、その名前になったそうです。

英名のChinese Lanten Plant は 漢字の鬼灯から来たのかな?

お盆に枝付きで飾るのは、その実が、死者の霊を導く提灯を思わせるからと言われています。

草には微量のアルカロイドが、根にはヒスタミンが含まれていて、酸漿という名前で、毒や薬にもつかわれていたそうです。

熟れきった実は、朱色で、つやつやではちきれんばかりで、美しくて。

希なる美しいものは、なぜか死を思わせるようです。

生と死、光と影、闇が深ければ深いほど、光も輝く。

生み月や 鬼灯の灯が 灯り初め 三橋鷹女

生まれてくる生命への期待と、出産の不安。生命をかけることになるかもしれない。

赤い実が、心をえぐる一句です。

今日は。古本巡り。

京都方面。

府道13号線淀川沿いから出発です。

緑も深い。

今日は、Gさん、Oさんと、Yさんも一緒です。

4人になるとおしゃべりもアップ。

今朝の世間話は、やはり子どもたちの安全が心配です。地域の子どもたちを見守ったり、挨拶したりすることが犯罪を予防します。

普段から地域活動に関わっているみんなは、そういうことがよくわかっていますし、実践しています。

衝撃的な事件があると、無力感にとらわれて、力を落とし、やっていることの意味を見失ってしまいがちです。

しかし、それぞれの場でできることをすることが、どこかで繋がることもあるのです。

そのことを信じるしかない。

親が完璧に子どもを守ることなど、不可能だし、思春期を向かえた子どもを、完全に閉じ込めておくことも不可能です。被害者や、家族をこれ以上責める必要はありません。もう充分傷ついておられるのですから。

加害者(たぶん)が一度は病理を発見されながら、再教育を受けず、放任されたことが問題を大きくしたと思います。地域の大人としては、孤立する人を減らすこと。加害者の再教育に社会のエネルギーを向けることを要望することが再発をふせぐと思います。

子どもへの接近禁止、教育の義務付けなど、加害者を作らない、加害者への働きかけが私たちの社会では極端に少ないのです。

これは、成人した発達が不具合な大人の不具合な行動を、誰も抑制することができず、教育できないということが、一番の問題です。

・・・熱くなってしまいました。

古本巡りでそこまで話した訳ではありませんm(_ _)m

京都、ブックオフ長岡京店、黄檗店はなくなってしまったので、今日は、久世橋店から。

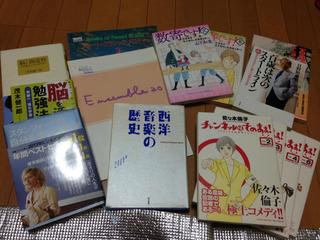

「西洋音楽の歴史」510円、日野原重明先生の「百歳は次のスタートライン」

ブックオフ 宇治小倉店

店の向かい側に茶畑。やっぱり宇治です。

ケリー・マクゴニガル著 「スタンフォードの自分を変える教室」茂木さんの「脳と創造性」

YAMAHAの「アンサンブル」譜

ブックオフ 大久保店

茂木さんの「脳を活かす勉強法」 今市子「百鬼夜行抄」22巻

ここで昼食を食べ、国道1号線、また淀川を渡り、

最後はTUTAYAベルパルレ国道一号線店

山下和美著 「数奇です!」第2巻、第3巻

他に佐々木倫子著「チャンネルはそのまま」を2.3.4.6巻。各100円。

1巻は持っていたので見かけたものを片端から買っていったら、5巻だけ残してしまいました。残念。また今度。

今日の収穫!

裏の藤本川に、この時期になると淀川から鯉が上がってきます。

淀川から約1400mコンクリートに囲まれた小さな支流でも、鯉の産卵には必要なのです。

バシャバシャと、大きな水音がすると、浅い川の中で何匹もが絡まり合っています。

平成6年をピークに鯉ヘルペスの流行によって、減っているらしいです。

牧野に来てすぐくらいのその頃、同じ川で鯉が埋め尽くされていたのを見たことがあります。

その時のことを考えると、本当に減っていると思います。

今日はMさん、Gさんと古本巡り。

御幸橋を渡って、京都方面へ。菜の花が一杯。

いつもこちら側に行くときに、真っ先にいくブックオフ長岡天神店。

駐車場に縄がかかっています。

「まさか・・・」とMさん。

ドアに閉店の文字。

「あらら~。閉店しちゃったんだ。」

「あそこ良かったのに。」

「品揃えが、他の店とはちがったのになぁ。」

昨年は宇治黄檗店も閉鎖。ネットで買う人がふえているのかなぁ。

「私はネットもいいんだろうと思うけど、やっぱり本で読みたいのよ。」とMさん。

「私も。」とGさん。

「私は本をもっと来たいのよ。」と私。こういう3人だから、古本巡りが成立するのです。

「仕方ない、久世橋店へ行こう。」

ブックオフ久世橋店は、ありました。

アルフレッド・アドラーの言葉を集めた「アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉」小倉広著 ダイヤモンド社

「自分がわかる909の質問」 サルバトーレ・V・ディダート・著 宝島社

ブックオフ宇治小倉店

「コードしくみ1」若松庄司著 音楽之友社

「ガーデニングってやつは」 田島みるく著 PHP研究所

「アランの幸福論」 アラン著 ディスカヴァー社

「ヘンゼルとグレーテル」E・フンパーティンク作曲 ピアノ絵本

ブックオフ大久保店

「脳を活かす生活術」 茂木健一郎著 PHP研究所

「イギリス人のまっかなホント」 A・マイオール D・ミルステッド著 マクミランランゲージハウス

「今日は、早いなぁ。」「お昼食べよう。」と大久保店の前にあるセルフうどんのお店でお昼。

えびアボカド醤油うどん。アボカド・・・好きです。

「一軒少ないからなぁ。」とMさん。「もう一件行く?」

枚方に戻って一号線沿いのTSUTAYAへ。

「ブタのいどころ」 小泉吉宏著 メディアファクトリー

「フェルトの小もの集」 大高輝美著 雄鶏社

夕方は父を見に山手へ。今日、母は同窓会。夕飯を作って、一緒に食べて、フルートを吹いて帰ってきました。

うちのローズマリー、枝は少ないですが満開です。

2004年、海竜社発行の日野原重明さんと、湯川れい子さんの「音楽力」という本を読み終えました。

「音楽は心・体・魂を癒す絶対的なエネルギーです!」という帯の言葉と、以前から今年102歳になる日野原先生に興味があったのです。

人にできて動物にできないことは、想像力を持つこと、歌うこと、微笑むこと。

音楽は音とリズムである。

ねずみの実験、①騒音を聞かされたねずみ ②ホワイトノイズを聞かされたねずみ ③穏やかな和音と、リズムの音楽を効かせたねずみの学習能力を見る実験をしたところ、①は混乱を引き起こし、電流の流れるチーズとそうでないチーズを見分けられるようにならなかった。

②は次第に学習し、チーズを見分けられるようになりました。③はもっと効果が早くでたそうです。

また、いろいろな病で、音楽療法を試したところ、身体が柔らかくなり、言語回復や、体の回復力が向上したそうです。

耳鳴りがして、眠れない人に、「心臓の音、血液が体の中を流れる音が聞こえないのは不思議ですよ」と自分の身体の中の音に注意を向けると、耳鳴りがしなくなったというなど、具体的な効果を上げるだけでなく、心や魂を育てること。

現代には慈しむ心、優しさ、感性を育てることが、急務になっていると言います。

そのために音楽は欠かせない。

クラッシックや、ポップスとかいうジャンルの中の音楽ではなく、心臓の音や、血液流れる音や、子どもの頃歌った歌など、その人に寄り添う音楽の必要性を語られています。

音楽の力をより科学的に、哲学的に、医学的に掘り下げる一冊です。

昨年のお祭りで買ってきた多肉植物、サボテンの寄せ植え。

長くなってきましたが元気です。

小さな鉢に、セダム虹の玉、若緑、タマツツジ、星乙女、ドラゴン、クッスラ、スパツフォリウムがギュッと詰まっています。

クリント・スミスは「沈黙のもたらす危険」について、TEDでプレゼンテーションしています。

https://www.ted.com/talks/clint_smith_the_danger_of_silence?language=ja

キング牧師の言った言葉「最後に思い出すのは、敵の言葉ではなくて、友の沈黙だ。」を初めに引用して始まるプレゼンは、沈黙の大切さと、危険について伝えています。

ヒトラーが政権をとった時、支持率は3割。3割は反対、後はどちらでもない。だったそうです。

高速道路の側道にゴミの山ができているとき、捨てるのは1割満たないそうです。

ルワンダの大虐殺は、フツ族がツチ族を虐殺した時、大半の人々は積極的に虐殺しようと計画していたのではなく、ラジオが呼びかける声を「やつらはゴキブリ。ゴキブリを殺せ!」という声を、社会すべての声だと聞いたことによって、火が付いたそうです。

思春期の子どもたちは、批判されることを極端に嫌います。批判されないために、仲間を作り、仲間以外を排除します。

ところが、人間はみんな不完全、ましてや若くて経験のない子ども。順番は自分に回ってくる、そうならないために、スケープゴートを作り上げる。

少し、反応が悪い、醜い、変わっている、弱いところがある。グループにとって良くない言動をとった。など、いろいろな理由が、いじめの原因になります。

どれも取るに足らない違い。自分は向こう側の人間では無いと、証明するためにみんな必死なのです。

理由を聞くからおかしくなる。虐待される子どもはみんな躾だと言われてきました。

ネットにも、非常識で冷たく恐ろしい書込みを匿名性を利用して書き込む人がいます。

そういう空気を吸って生きてきたから、痴漢にあったら、自分にスキがあったからだとか、私も自分に言い聞かせたり。

どこかで、それをやめなくては。

ヒトラーに、おかしなことはおかしいといい。

ゴキブリを殺せ!人間はゴキブリではない。といい。

仲間に、私も不完全な人間だと言い。

叩くことは躾ではないと言う。

ネットだからと無責任なことを書き込まないでと言い。

私ではなくて、痴漢が存在することが悪いのだと。

私はどのみちゴミを垂れ流して捨てているのは、30%満たないと思っているのです。

今日は、お久しぶり。

Gさん、Mさんと古本屋巡り。

9時Mさん宅集合。今回は、大阪方面を回ります。

運転はMさん。私はナビ・・・と言っても、ほとんど役に立ちません。Mさんが下調べバッチリなので、ほとんど必要ありません。横に座って、話したり聴いたりするだけです。

今回も地域の情報をいろいろ聞きました。地域で起きた事件の詳細・・・とても書けませんが。

徒歩圏で行けるスーパーの最近のランキング。

娘の恋話。夫の生態。親の病気。あれこれ。

古本より、こっちの方がメインかも。

ブックオフ東大阪吉原店10時9分到着。10時38分レジ。大阪周りは敷地が狭いですが、全て2階があります。

2階が本、下がゲームが多いですが、上にも下にも本があるところもあります。

本を探していたら飽きません。

ブックオフ東大阪御厨店。11時37分。単行本を3冊。

古本市場鶴見店 12時14分。ここは、コミック1冊93円のコーナーがたくさんあります。反面単行本は少なめで、今の売れ筋が充実。高めの設定ですが。

ブックオフ門真古川橋店 13時13分

単行本が充実しています。

今日の最後はブックオフスーパーバザー守口ジャガータウン店14時3分

ここは、敷地が広く、本もたくさんありますが、ウルトラ怪獣や、Nゲージなどおもちゃもあります。

あんまり大きすぎて、単行本しか見ませんでした。

隣の100均にもちょっと寄って、御殿山の丸亀製麺でおうどんを食べて帰りました。

今日の収穫

面白そうな本が買えました。当分これでもちます。

あと楽譜も2冊買えて、ストレス解消!!

1ヶ月ほど前にアリッサムの鉢の隣にステラを植えました。同じ時に左隣にかすみ草を植えたら、枯れてしまいました。

土が合わなかったみたい。しかし、アリッサムの土と、かすみ草の土は、ほとんど変わらないと植え方には書いてあるんだけど・・・残念。

ステラだけでも元気で嬉しいです。

ダニエル・ピンクがTEDでしたプレゼンで、「やる気に関する驚きの科学」というものを見ました。

外発的動機と内発的動機での実験をした話をしていましたが、報酬があることで人は仕事で成果をあげるのか?それとも報酬がなくても成果をあげられるのか?というものです。

少し考えないとできないクイズ「ロウソクの問題」。ロウソクと画鋲、箱を渡して、何分でできるのか?をやります。

機能的固着・・・発想を少し転換することで解ける問題で、5分もあればどのグループにも解くことができます。

一つのグループにはできたら、お金をつまり外発的動機を、もう一つのグループには、ただ仕事ができる一般的な平均時間を知りたいのだと伝えます。

結果はどの国、どのグループでやっても、報酬がない方=内発的動機が早く成果を上げたということです。

これは単純作業ではあてはまらないそうです。

もう一つの実験で、少ない報酬、中くらいの報酬、大きな報酬のグループで試したら、少ない報酬と中くらいの報酬は、あまり結果はかわらなかったけれど、より大きな報酬は、より低い成果を引き出したそうです。

仕事をするには、内発的動機 = 自主性、成長、目的 が必要だとピンク氏は言います。

自主性は人生の目的は自分で決めたいという欲求、成長は何か大切なことについて上達したい、目的は私たち自身よりも大きなもののためにやりたいという切望。

確かに、そういう仕事は楽しくておもしろい。

私のやっているようなことは、誰にも枠を決められない。そういう場を作れば、人生は意味深いものになるんじゃないかと思います。