平等院に行ってきました。

曇っていましたが、宇治橋から見た宇治川。

中は写せませんが、池の向こうの2階の丸窓から阿弥陀如来坐像さまのお顔が見えるようになっています。

1053年藤原頼通によって建てられました。

これは黒くて地味ですが、当初は豪華な色がついていました。

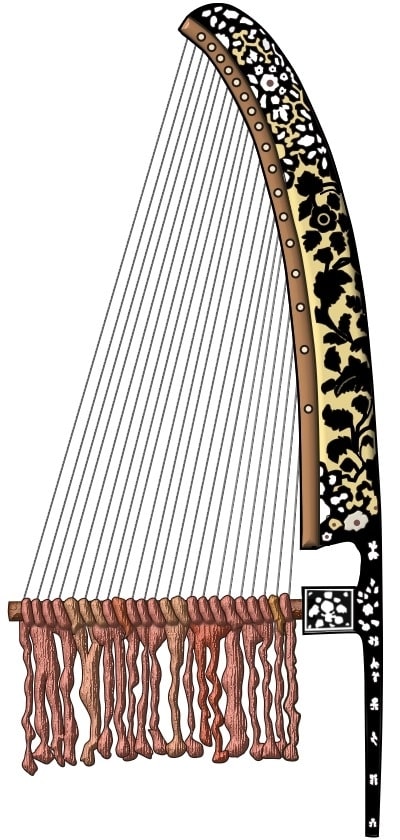

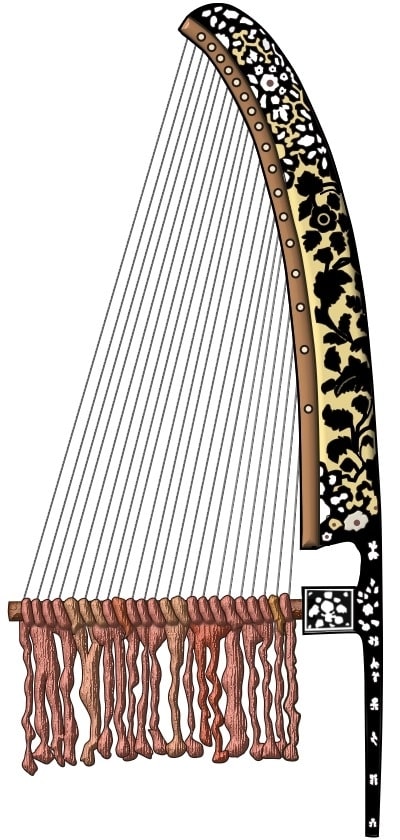

雲中供養菩薩像は人が亡くなる時、天上から楽器を演奏しながら菩薩たちがやってきて天上世界に迎え入れられる。という信仰に基づいて作られています。

箏(そう こと)

揩鼓(かいこ、すりつづみ)

鼓、

鐃

簫、鈴、

桴(バツ)、

編鉦、

、笙、鼗、楽太鼓。

『信西古楽図』(京都市立芸術大学芸術資料館所蔵) 図の右上の楽器は写真で紹介された腰鼓、その下には揩鼓が描かれています。

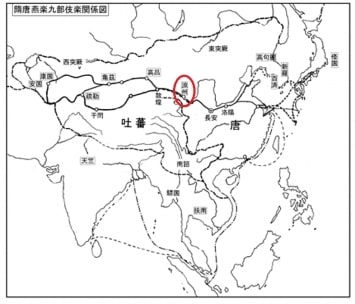

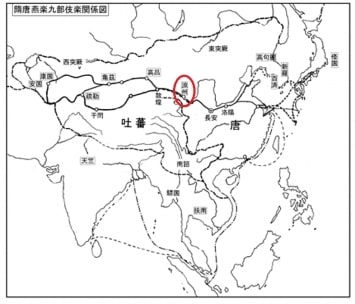

日本に伝えられて平等院鳳凰堂に響くことになるのは、下の地図の赤丸のあたりにある涼州*(りょうしゅう)という所の「西涼楽(せいりょうがく)」、それにさらに西方の音楽が融合した「胡部楽(こぶがく)」とよばれる音楽なのだそうです。

敦煌の壁画に同じような楽器が描かれています。

の作であると伝えられています。(巻之二十八・楽曲訓法、巻之三十一・本邦楽説)。

『扶桑略記』

牧野から1時間ほど電車に乗れば、着くのですが、なかなか行けません。

小学校の写生会で行った覚えもあるところです。

10円玉の建物は平等院鳳凰堂のこのアングルです。

年末にGさん、Mさんに伏見稲荷に誘われたのだけれど、骨折していたため参加できずお断りしたのに、また、懲りずに誘ってくれたのでした。

その間にコロナにかかり、次男が骨折したので「ついでに八幡で厄落としもしたら良いよ。」と、誘ってくれたのでした。

曇っていましたが、宇治橋から見た宇治川。

中は写せませんが、池の向こうの2階の丸窓から阿弥陀如来坐像さまのお顔が見えるようになっています。

1053年藤原頼通によって建てられました。

中には阿弥陀如来坐像を中心に頭上に絢爛豪華な美しい天蓋と壁には52躯の雲中供養菩薩像がいらっしゃいます。

これも写せませんがクリアファイル買って帰りました。

これは黒くて地味ですが、当初は豪華な色がついていました。

すべて檜で彫られているそうです。

柱にも極彩色の柄が描かれているそうです。

なぜこの柄を買ったかというと、菩薩様の1人が笛を吹かれているからです。

もう一枚はやっぱり

雲中供養菩薩像は人が亡くなる時、天上から楽器を演奏しながら菩薩たちがやってきて天上世界に迎え入れられる。という信仰に基づいて作られています。

当時の楽器の姿が見られます。

箏(そう こと)

曲頸(きょっけい)琵琶

腰鼓(ようこ)

揩鼓(かいこ、すりつづみ)

この楽器は、皮をこすって音をだしますが、現代中国にももう失われて、正倉院に一つ残されているだけだそうです。

鼓、

排簫

鐃

簫、鈴、

鉦鼓(しょうこ)

桴(バツ)、

鐃鈸

編鉦、

箜篌(クゴ)、

拍板

、笙、鼗、楽太鼓。

『信西古楽図』(京都市立芸術大学芸術資料館所蔵) 図の右上の楽器は写真で紹介された腰鼓、その下には揩鼓が描かれています。

日本に伝えられて平等院鳳凰堂に響くことになるのは、下の地図の赤丸のあたりにある涼州*(りょうしゅう)という所の「西涼楽(せいりょうがく)」、それにさらに西方の音楽が融合した「胡部楽(こぶがく)」とよばれる音楽なのだそうです。

*現在の中国甘粛省武威市

敦煌第220窟壁画

敦煌の壁画に同じような楽器が描かれています。

シルクロードが日本まで繋がっていたことを彷彿とする世界遺産です。

「越天楽」は唐楽と言われる

雅楽の曲の中では最も有名な曲です。舞はかつて存在したが廃絶し、曲のみ伝わっています。

楽器は正式には龍笛、篳篥、笙、箏、琵琶、鞨鼓、鉦鼓、楽太鼓の8種類で合奏されます。

唐楽の曲で古くは曲名を「林越天」また「林鐘州」とも称しました。

『楽家録』では中国前漢の皇帝文帝

の作曲、「一説」に高祖劉邦の軍師張良

の作であると伝えられています。(巻之二十八・楽曲訓法、巻之三十一・本邦楽説)。

しかし日本で作られた曲ともいわれ、実際のところその由来については定かではありません。

本来は盤渉調の曲だったといわれていますが、『和名類聚抄』では平調の曲としています。

『扶桑略記』康保3年(966年)10月7日の条には、宮中で公卿たちが退出するとき「越殿楽」が奏されたとあり、また古くは法会の際に、盤渉調の曲として用いられていました。

『扶桑略記』

平調の『越天楽』に、

「春の弥生の曙に 四方(よも)の山辺を見渡せば 花盛りかも白雲の かからぬ峰こそ無かりけれ」慈円(1155-1225年)

の歌詞をつけて唄うのが『越天楽今様』(えてんらくいまよう)です。

鳳凰堂の雲中供養菩薩が持つすべての楽器があるわけではないですが、雅楽の「越天楽」が966年には日本で演奏されていたことから

このような音楽を菩薩が演奏すると考えられていたかもしれないと想像するのもそう遠くないと思うのです。

素敵な、そして、珍しい楽器の紹介ありがとうございました。

鳳凰堂は、近くまでいったんですが。駐車場が、いっぱいで断念したことが、あります。この記事を読んで、もう一回行ってみようと思いました。

素敵な記事をありがとうございます。

楽器を奏でる仏像があるんですね!

実家が平等院という学者と仕事をしたことがあります。英語堪能でカッコイイと思ってました。幼少期から芸術文化音楽に触れて育つと人生を豊かにしますね。

息子さんの具合は如何ですか?

宇治の平等院

懐かしいです(o^^o)

宇治の平等院鳳凰堂に行かれたのですね!

素晴らしい記事、ありがとうございます。

私共も何十年か振りに、今年京都に行って参りました。

大河ドラマの紫式部の影響もあり、宇治まで行きたかったのですが、残念ながら次回となりました。

京都は知れば知る程、奥が深いと申しますか毎年訪れてみたいと思わせる場所ですね!

是非、次回は「平等院鳳凰堂」を自分の目で観てきたいと思います。

久米さんも平等院に行かれたんですね。私も先週に行きました。

お友だちよほど気に入ったのかしら?

むかし経済学の先生から友だちにお金貸してと言われたら、財布の中のお金を全て渡して返さなくて良い。と言ったらいいと教えられました。

お金を貸したらお金も友情も失う。お金をあげたらお金は無くなることがあるけど友情は失わなくて済むって。

まだ実行したことはありませんが…人生いろいろありますね。

鳳凰堂、ぜひ行ってみてくださいね。

平日でも並んでましたが…価値はありました!

確かに文化遺産に囲まれて、大切にする気運の中で育ったら、大事にせざるを得ませんね。

会ってみたい!

仏教は死んだら仏ですからね。

音楽で祝福されて亡くなると言うのと、最後の審判がやってくるキリスト教とはずいぶん違いますね。

おもしろいですね。

だいぶ、歩けるようになってきました。

面会時間は15分なので親のできることありませんね😭

本人は元気そうでした!