訪問日:令和4(2022)年6月4日(土)

前々回 保存修理工事が完了した旧吹屋小学校を訪ねました

前 回 ジャパンレッドの美しい町並みを歩く

旧片山家住宅で購入した吹屋ふるさと村周遊券もあと3つ、帰途のみちすがら順番に訪ねることにしました。

(ベンガラ館)

ベンガラ館には初めて入りました。他に2組の観光客がいました。ベンガラの製造過程を忠実に、そしてわかりやすく再現しています。行程に従って何棟かの建物があります。ジャパンレッド=ベンガラ色=落ち着いた朱色は、町並みを彩り、焼き物の塗料の原料にもなりました。

建物の内部は、ベンガラ色一色で、とにかく服に付かないようにと注意を払いました。

建物に隣接して陶芸館があり、登り窯もあって体験もできるようです。若い女性がひとり作陶に励んでいました。

駐車場から見るベンガラ館(正面)と陶芸館(右の建物)

弁柄は江戸中期(1707年)全国で初めて吹屋で生産されて以来、江戸末期から大正と大いに繁盛を続け、吹屋の町並みの基礎をつくりました。

製造工程に伴い、建物が並んでいます。往時、この谷あいには弁柄工場が4か所ありました。

<釜場室> 原料のローハをよく乾燥して焙烙(ほーろく)に少量ずつ盛り、それを200枚前後土窯の中に積み重ねて松の薪で700℃くらいの火力で1日~2日赤褐色の焼キができる

<水洗ひき臼室> 焼キに水を加え、水車を動力に石臼でひき、粗いものと細かいものに分離する

<脱酸水槽室> きれいな水を入れて10回から100回かきまぜ酸を抜く、このあと、うすくのばして干棚で乾燥してできあがり

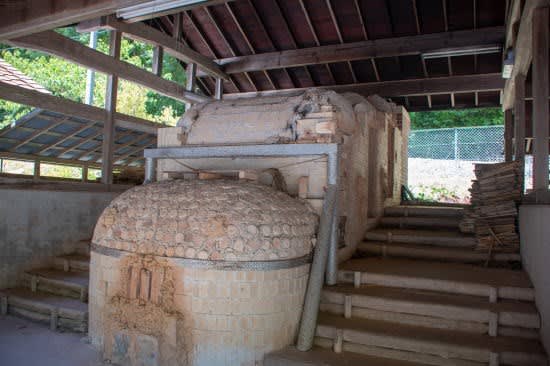

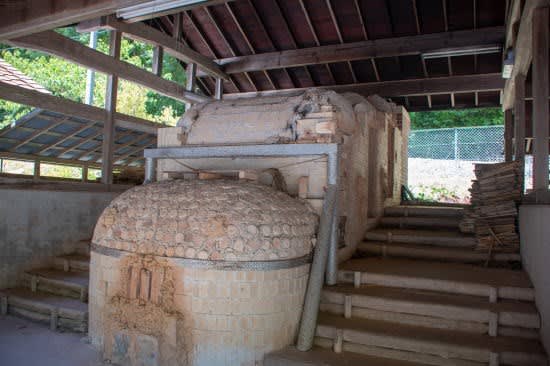

お隣り陶芸館の登り窯

弁柄焼きの作品が展示販売されていました

(笹畝坑道)

実は、朝の9時半ごろ、一度訪ねましたが、10時からとなっていたので出直すことにしたのです。受付に黄色いヘルメットがいくつも並んでいました。上からの落石防止用でしょうか。同じ時間の観光客はいませんでした。少し冒険心が沸きます。入り口は大人がやっと通れるような狭い空間。坑道内は湿度が高く、壁面には水がしみ出し、床は濡れています。しばらく進むと、とても広い空間が現れます。まるで鍾乳洞に入ったような錯覚を覚えます。

何体かのリアルな作業を再現した人形は、不気味さをも感じさせます。当時の過酷な労働は想像を絶するものだったでしょう。

通路の天井は低いところがところどころにあるので、頭上注意ですが、実際に頭をかする程度に数回打ちました。ヘルメットを借りてくればよかったと思ってもあとの祭りです。この笹畝坑道は、かつて日本三大銅山と言われた、吉岡銅山の支坑道でした。以前は出口は山の小高いところにあり、一歩通行でしたが、現在は対面通行となっています。入口左側の山からの坂道にロープが張られていたのはそのためだったようです。

道路の手前に広い駐車場を完備している

笹畝坑道入り口

吹屋銅山の歴史 発見されたのは807年 鉱山としては1690年から1930年まで続き日本三大銅山の一つとなった

坑道内の湿った狭い通路 天井の低いところがあるので注意が必要

固い岩肌

とても広い空間 鍾乳洞を思わせる

リアルな人形

磁硫鉄鉱はローハの原料

背負子で運ぶようす

奥に女性の人形

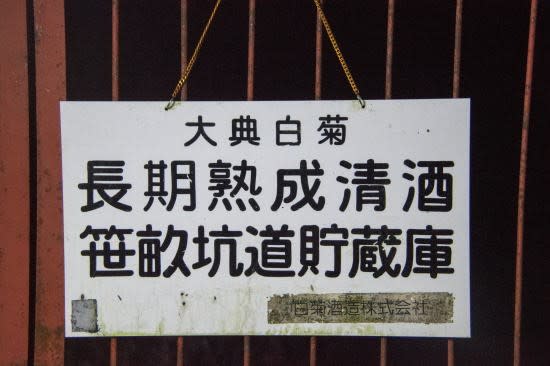

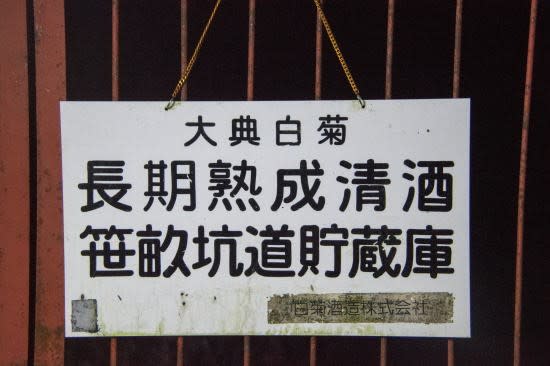

酒造メーカーの貯蔵庫

以前は一方通行で出口は山の上にあった

(旧広兼邸)

最後に訪ねたのが、有名な旧広兼邸です。駐車場から見上げる見事な石垣。まるでお城のような威圧感があります。映画やテレビの「八つ墓村」のロケ地として知られています。

入口を目指し、坂道を進むと楼門があります。ちょうど、その楼門を内側から見上げるとツバメの巣がありました。数匹のひながいるようでした。この旧広兼邸、高梁市の重要文化財に指定されていますが、これだけの規模と、歴史があるのにどうして国の重要文化財、少なくとも県の重要文化財に指定されないのか、疑問に思いました。一度、その理由を聞いてみたいと思います。

久しぶりに水琴窟の清らかな音を聞いてみたいと思いました。数滴垂らすとやがて聞こえてくる小さくて高い音。最初に考えた人はすごいと思いました。

駐車場から見る広兼邸(ひろかねてい)壮大な石垣の上に城郭を思わせるような豪壮な建物

撮影スポット 坂道を上がったところにある

吹屋地区観光案内板

坂道を上がったところにある楼門

母屋 正面の廊下に受付がある

玄関 客人を迎える玄関は意外と小ぶり

母屋前の庭園

白と赤のサツキが満開

離れ座敷 当主の結婚式に一度使用しただけ

天井は高い、梁が見事

台所のかまど

台所から四つの部屋が続いている

敷地内別棟にある下男部屋、向こうに番頭部屋がある

眼下に見下ろす里の様子、駐車場が見える

こうして、観光周遊券の観光スポットすべてを消化し、吹屋を引き上げることにしました。

最後までご覧いただきありがとうございました。

前々回 保存修理工事が完了した旧吹屋小学校を訪ねました

前 回 ジャパンレッドの美しい町並みを歩く

旧片山家住宅で購入した吹屋ふるさと村周遊券もあと3つ、帰途のみちすがら順番に訪ねることにしました。

(ベンガラ館)

ベンガラ館には初めて入りました。他に2組の観光客がいました。ベンガラの製造過程を忠実に、そしてわかりやすく再現しています。行程に従って何棟かの建物があります。ジャパンレッド=ベンガラ色=落ち着いた朱色は、町並みを彩り、焼き物の塗料の原料にもなりました。

建物の内部は、ベンガラ色一色で、とにかく服に付かないようにと注意を払いました。

建物に隣接して陶芸館があり、登り窯もあって体験もできるようです。若い女性がひとり作陶に励んでいました。

駐車場から見るベンガラ館(正面)と陶芸館(右の建物)

弁柄は江戸中期(1707年)全国で初めて吹屋で生産されて以来、江戸末期から大正と大いに繁盛を続け、吹屋の町並みの基礎をつくりました。

製造工程に伴い、建物が並んでいます。往時、この谷あいには弁柄工場が4か所ありました。

<釜場室> 原料のローハをよく乾燥して焙烙(ほーろく)に少量ずつ盛り、それを200枚前後土窯の中に積み重ねて松の薪で700℃くらいの火力で1日~2日赤褐色の焼キができる

<水洗ひき臼室> 焼キに水を加え、水車を動力に石臼でひき、粗いものと細かいものに分離する

<脱酸水槽室> きれいな水を入れて10回から100回かきまぜ酸を抜く、このあと、うすくのばして干棚で乾燥してできあがり

お隣り陶芸館の登り窯

弁柄焼きの作品が展示販売されていました

(笹畝坑道)

実は、朝の9時半ごろ、一度訪ねましたが、10時からとなっていたので出直すことにしたのです。受付に黄色いヘルメットがいくつも並んでいました。上からの落石防止用でしょうか。同じ時間の観光客はいませんでした。少し冒険心が沸きます。入り口は大人がやっと通れるような狭い空間。坑道内は湿度が高く、壁面には水がしみ出し、床は濡れています。しばらく進むと、とても広い空間が現れます。まるで鍾乳洞に入ったような錯覚を覚えます。

何体かのリアルな作業を再現した人形は、不気味さをも感じさせます。当時の過酷な労働は想像を絶するものだったでしょう。

通路の天井は低いところがところどころにあるので、頭上注意ですが、実際に頭をかする程度に数回打ちました。ヘルメットを借りてくればよかったと思ってもあとの祭りです。この笹畝坑道は、かつて日本三大銅山と言われた、吉岡銅山の支坑道でした。以前は出口は山の小高いところにあり、一歩通行でしたが、現在は対面通行となっています。入口左側の山からの坂道にロープが張られていたのはそのためだったようです。

道路の手前に広い駐車場を完備している

笹畝坑道入り口

吹屋銅山の歴史 発見されたのは807年 鉱山としては1690年から1930年まで続き日本三大銅山の一つとなった

坑道内の湿った狭い通路 天井の低いところがあるので注意が必要

固い岩肌

とても広い空間 鍾乳洞を思わせる

リアルな人形

磁硫鉄鉱はローハの原料

背負子で運ぶようす

奥に女性の人形

酒造メーカーの貯蔵庫

以前は一方通行で出口は山の上にあった

(旧広兼邸)

最後に訪ねたのが、有名な旧広兼邸です。駐車場から見上げる見事な石垣。まるでお城のような威圧感があります。映画やテレビの「八つ墓村」のロケ地として知られています。

入口を目指し、坂道を進むと楼門があります。ちょうど、その楼門を内側から見上げるとツバメの巣がありました。数匹のひながいるようでした。この旧広兼邸、高梁市の重要文化財に指定されていますが、これだけの規模と、歴史があるのにどうして国の重要文化財、少なくとも県の重要文化財に指定されないのか、疑問に思いました。一度、その理由を聞いてみたいと思います。

久しぶりに水琴窟の清らかな音を聞いてみたいと思いました。数滴垂らすとやがて聞こえてくる小さくて高い音。最初に考えた人はすごいと思いました。

駐車場から見る広兼邸(ひろかねてい)壮大な石垣の上に城郭を思わせるような豪壮な建物

撮影スポット 坂道を上がったところにある

吹屋地区観光案内板

坂道を上がったところにある楼門

母屋 正面の廊下に受付がある

玄関 客人を迎える玄関は意外と小ぶり

母屋前の庭園

白と赤のサツキが満開

離れ座敷 当主の結婚式に一度使用しただけ

天井は高い、梁が見事

台所のかまど

台所から四つの部屋が続いている

敷地内別棟にある下男部屋、向こうに番頭部屋がある

眼下に見下ろす里の様子、駐車場が見える

こうして、観光周遊券の観光スポットすべてを消化し、吹屋を引き上げることにしました。

最後までご覧いただきありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます