【110ページ】

◯桑の実を食いし事 信州の旅行は蚕時(かいこどき)であったので道々の桑畑はいずこも茂っていた。木曽へ這入ると山と山との間の狭い地面が皆桑畑である。その桑畑の囲いの処には幾年も切らずにいる大きな桑があってそれには真黒の実がおびただしくなっておる。見逃ことではない、余はそれを食い始めた。桑の実の味はあまり世人に賞翫されぬのであるが、その旨さ加減は他に較べる者も無いほどよい味である。余はそれを食い出してから一瞬時も手を措かぬので、桑の老木が見える処へは横路でも何でもかまわず這入っていって貪られるだけ食った。何升食ったか自分にもわからないがとにかくそれがためにその日は6里ばかりしか歩けなかった。寝覚めの里へ来て名物の蕎麦を勧められたが、蕎麦などを食う腹はなかった。もとよりこの日は一粒の昼飯も食わなかったのである。木曽の桑の実は寝覚蕎麦より旨い名物である。

[ken] 子どもの頃、私も近所の桑の実を食べましたが、正岡子規さんのように貪るほど口にしたことはなかったです。たしかに、小さな桑の実の大きく黒ずむほど熟した桑の実があり、何度かは美味しいと感じたことはあるのですが、何升も、昼飯代わりになるほど腹一杯食べた経験はありません。桑の実は数粒食べただけでも、舌に紫色の痕跡が残りますので、本書のように大量に食べたら舌どころか、胃腸の壁もすべて紫色になってしまったのでしょうね、きっと。栃木県に23年ほど住んでいましたので、ちょうど3年前だったと記憶していますが、散歩の途中、東北新幹線高架下で桑の実を目にし、一粒食べてみました。栃木県もかつては養蚕県だったようで、今でも桑畑が残っています。薄甘い感じで懐かしい味はしましたが、つづけて食べるほど美味しくありませんでしたね。(つづく)

◯桑の実を食いし事 信州の旅行は蚕時(かいこどき)であったので道々の桑畑はいずこも茂っていた。木曽へ這入ると山と山との間の狭い地面が皆桑畑である。その桑畑の囲いの処には幾年も切らずにいる大きな桑があってそれには真黒の実がおびただしくなっておる。見逃ことではない、余はそれを食い始めた。桑の実の味はあまり世人に賞翫されぬのであるが、その旨さ加減は他に較べる者も無いほどよい味である。余はそれを食い出してから一瞬時も手を措かぬので、桑の老木が見える処へは横路でも何でもかまわず這入っていって貪られるだけ食った。何升食ったか自分にもわからないがとにかくそれがためにその日は6里ばかりしか歩けなかった。寝覚めの里へ来て名物の蕎麦を勧められたが、蕎麦などを食う腹はなかった。もとよりこの日は一粒の昼飯も食わなかったのである。木曽の桑の実は寝覚蕎麦より旨い名物である。

[ken] 子どもの頃、私も近所の桑の実を食べましたが、正岡子規さんのように貪るほど口にしたことはなかったです。たしかに、小さな桑の実の大きく黒ずむほど熟した桑の実があり、何度かは美味しいと感じたことはあるのですが、何升も、昼飯代わりになるほど腹一杯食べた経験はありません。桑の実は数粒食べただけでも、舌に紫色の痕跡が残りますので、本書のように大量に食べたら舌どころか、胃腸の壁もすべて紫色になってしまったのでしょうね、きっと。栃木県に23年ほど住んでいましたので、ちょうど3年前だったと記憶していますが、散歩の途中、東北新幹線高架下で桑の実を目にし、一粒食べてみました。栃木県もかつては養蚕県だったようで、今でも桑畑が残っています。薄甘い感じで懐かしい味はしましたが、つづけて食べるほど美味しくありませんでしたね。(つづく)

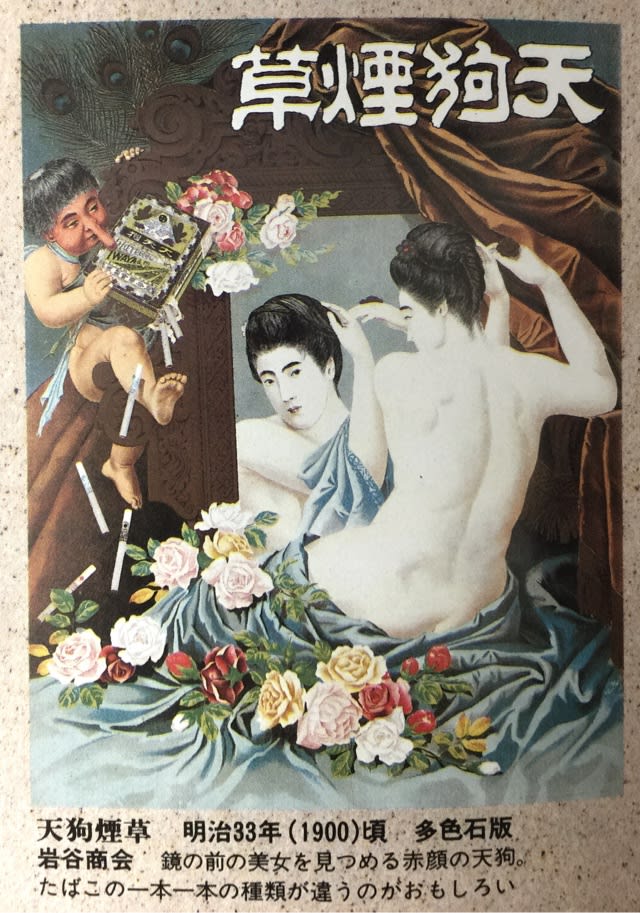

昨日のお昼休み、JR田町駅東口から新芝運河に向かって歩いていたら、交差点横の喫煙所が閉鎖されていました。また一つ、気軽に立ち寄れる喫煙所が消え、とても寂しく感じました。

昨日のお昼休み、JR田町駅東口から新芝運河に向かって歩いていたら、交差点横の喫煙所が閉鎖されていました。また一つ、気軽に立ち寄れる喫煙所が消え、とても寂しく感じました。

▼店外のシズミーランド掲示板が面白いです。テーブルの上には、ステンレス缶の灰皿が置かれています。

▼店外のシズミーランド掲示板が面白いです。テーブルの上には、ステンレス缶の灰皿が置かれています。 ▼店内には「明日から本気だす。」という「ラーメン自由人社訓」が掲示されています。今日は頑張らなくていい、という自分に優しい社訓ですね。

▼店内には「明日から本気だす。」という「ラーメン自由人社訓」が掲示されています。今日は頑張らなくていい、という自分に優しい社訓ですね。

▼各業界によって、他の人たちには皆目見当のつかない専門用語が、多々ありますね。もっとも、あまりにストレート過ぎて、かえって「えっ、それでいいの?」という呼び方もありました。

▼各業界によって、他の人たちには皆目見当のつかない専門用語が、多々ありますね。もっとも、あまりにストレート過ぎて、かえって「えっ、それでいいの?」という呼び方もありました。 《女へのまなざし》茨木のり子

《女へのまなざし》茨木のり子 ▼TBS火曜ドラマ『重版出来』が面白いです。

▼TBS火曜ドラマ『重版出来』が面白いです。 ▼第1話のなかでは、「書けなくなったのではなく、書く角度がおかしかった」という発見によって、巨匠漫画家のスランプを救います。このドラマは、人気マンガを原作にしており、日本のマンガやアニメの底力を再認識しました。

▼第1話のなかでは、「書けなくなったのではなく、書く角度がおかしかった」という発見によって、巨匠漫画家のスランプを救います。このドラマは、人気マンガを原作にしており、日本のマンガやアニメの底力を再認識しました。

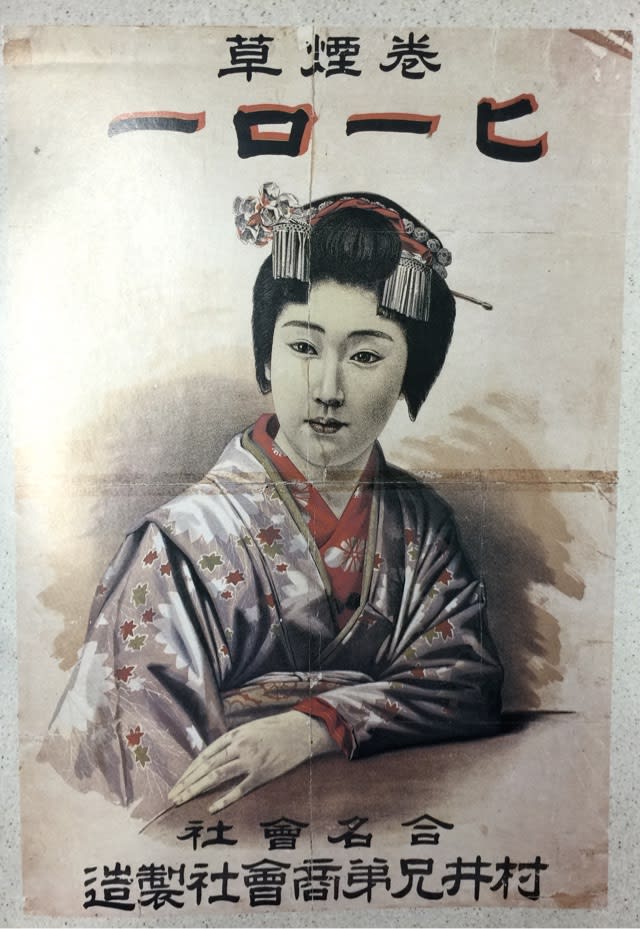

正岡子規さんの本の次は、五千円札の樋口一葉さんと決めていました。同じく、ちくま日本文学シリーズです。最初の数ページで、「うーん、これは読めないかも?」と戸惑うほどの文章でしたが、すぐに慣れスラスラとページが進みだしたので一安心です。聞けば、樋口一葉さんは大のたばこ好きで、テェーンスモーカーのように、たばこを吹かしながら執筆していたそうです。

正岡子規さんの本の次は、五千円札の樋口一葉さんと決めていました。同じく、ちくま日本文学シリーズです。最初の数ページで、「うーん、これは読めないかも?」と戸惑うほどの文章でしたが、すぐに慣れスラスラとページが進みだしたので一安心です。聞けば、樋口一葉さんは大のたばこ好きで、テェーンスモーカーのように、たばこを吹かしながら執筆していたそうです。

《日本人の悲劇 より》(昭和42年2月)

《日本人の悲劇 より》(昭和42年2月) 【434ページ】「大黒屋の人々」

【434ページ】「大黒屋の人々」