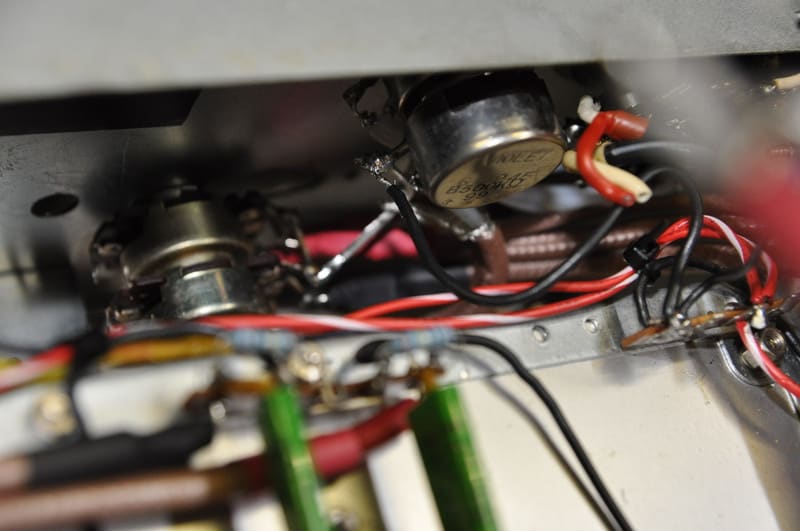

ドッグから仕上がってきたWE101Dpp-2号機(1.4W/ch)の「SuperTrail仕様化」(内部配線の銀線化)後の初めての音出し確認です。

本来のプリアンプでは有りませんが、12AU7ラインプリとの組み合わせで確認しています。音が出た瞬間から「モノが違う!!」と感じます。有感ノイズは全く有りません。高級Tr型アンプと比べても遜色の無いSN比です。

昨日までの6L6Gシングルアンプ(5W/ch)でも満足行く質感が出ていましたが、こちらは更にその上の上のサウンドが出ています。低域側にも高域側にも周波数レンジが広がっています。ガツンとした力感の有る低音と艶やかでシルキーな高音がうまく絡み合っています。

ようやくメインアンプが完成したと感じます。同じWE101Dpp-1号機と比べましても、スケールの大きさ、肌理の細かさ、力感、艶やかさ、音の厚みの次元が違うように感じます。2号機を聴いてしまうと1号機はサブ機とならざるを得ません。(もっとも使ってあるパーツのグレードが違います)

このアンプと組み合わせるプリのC22モドキプリアンプは「SuperTrail仕様化」の最終局面に来ています。心が逸りますがここは完成を待って組み合わせたいと思います。