東北出身の方で某会社の会長さんが亡くなり、偲ぶ会に出席した際に小生が絵画を好きである旨を同僚がその会社の方に伝えていたところ、先日その会社の方が会長(その先代からの蒐集品を含む)さんが蒐集した作品をまとめた画集が出版されたとのことで、その画集を持参されました。戴いた画集に掲載されている作品はよく美術館でみかける作品も多く驚くべきレベルの高さです。

横山大観から始まり、上村松園から平山郁夫までの日本画や松方コレクションかと思われるクールベ、モネからピカソに至るまであり、おそらく数多くの作品はなにかしら有名な美術館で開催された美術展や画集で見たことのある作品ばかり・・。この方が集めたのかと改めて感嘆した次第です。

さて動物を描いた作品の評価が高い木島桜谷ですが、当方では木島桜谷は風景画に真髄があると考えています。動物を描いた作品は数が少なくお値段も高いので入手が困難であり、なおかつ風景画には贋作が多いという状況が背景にありますが、日本人の心の奥底にある風景が木島桜谷の作品にはあるように思えます。

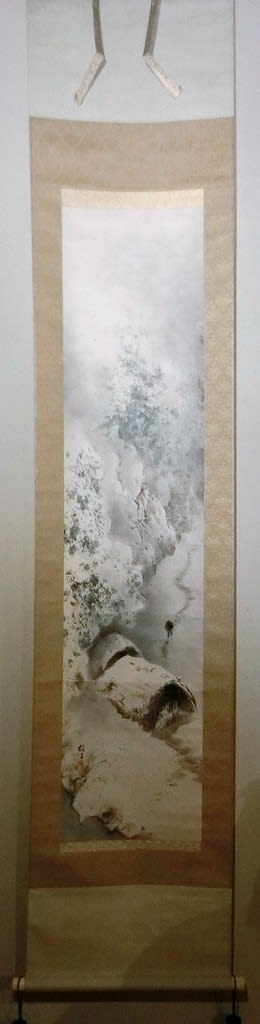

本日の作品には東北の雪国に育った小生には懐かしく感じられる光景が描かれています。

雪渓 木島桜谷筆 その8

紙本淡彩軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横430*縦2205 画サイズ:横300*縦1340

描かれているのは炭小屋でしょうか? それとも漁師の小屋でしょうか?

雪の中に続く足跡の道が描かれている人の生活を表現しているように思えます。

共箱の題字と落款と印章は下記のとおりです。

いつ頃の作品でしょうか? 昭和8年(1933年)の第一四回帝展を最後に衣笠村に隠棲し、漢籍を愛し詩文に親しむ晴耕雨読の生活を送っています。木島桜谷は大正元年9月に京都近郊の田園地帯にあった衣笠村の土地を買得し、建物は翌年から大正3年にかけて順次建設されました。現在は「櫻谷文庫(おうこくぶんこ)」として遺されています。

木島桜谷が当地に転居したのが契機となり、土田麦僊、金島桂華、山口華楊、村上華岳、菊池芳文、堂本印象、西村五雲、小野竹喬、宇田荻邨、福田平八郎、徳岡神泉などの著名な日本画家が移り住み、「衣笠絵描き村」と呼ばれたそうです。他にも、洋画家の黒田重太郎、映画監督の牧野省三も近くに住んでいました。それまでは四条派という言葉通り、洛中に居を構えることが多かった画家たちが、自然環境に恵まれ眺望に恵まれた衣笠村に移り住んだ事実は、近代の日本画家が求める表現、或いは日本画家に求められた職能の変化を物語っているように思えます。

木島桜谷の作品は初期、中期、晩期でガラリと画風が変わっており、晩期は南画風の文人画が多くなっています。

四条派の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と情趣ある画風で、「大正の呉春」「最後の四条派」と称された画家ですが、冴えた色感をもって静かに情景を表現しているのが作品の大きな特徴となっています。

作品には細やかな愛情が感じられ、観る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな画風ですね。その繊細さ故か、晩年は徐々に精神を病み、昭和13年11月13日枚方近くで京阪電車に轢かれ非業の死を遂げています。享年62・・・・。

この作品とほぼ同時期に「山径春色図」という作品を入手しています。同じように樵らしき人物が春の山中を歩いている後ろ姿が画中にある作品です。家内と二人で深夜に鑑賞しながら「ふたつともいい作品ね。」と語り合いました。ちょっと照明の明るさを落としてみるといいかもしれませんね。

この作品はまた後日・・。

横山大観から始まり、上村松園から平山郁夫までの日本画や松方コレクションかと思われるクールベ、モネからピカソに至るまであり、おそらく数多くの作品はなにかしら有名な美術館で開催された美術展や画集で見たことのある作品ばかり・・。この方が集めたのかと改めて感嘆した次第です。

さて動物を描いた作品の評価が高い木島桜谷ですが、当方では木島桜谷は風景画に真髄があると考えています。動物を描いた作品は数が少なくお値段も高いので入手が困難であり、なおかつ風景画には贋作が多いという状況が背景にありますが、日本人の心の奥底にある風景が木島桜谷の作品にはあるように思えます。

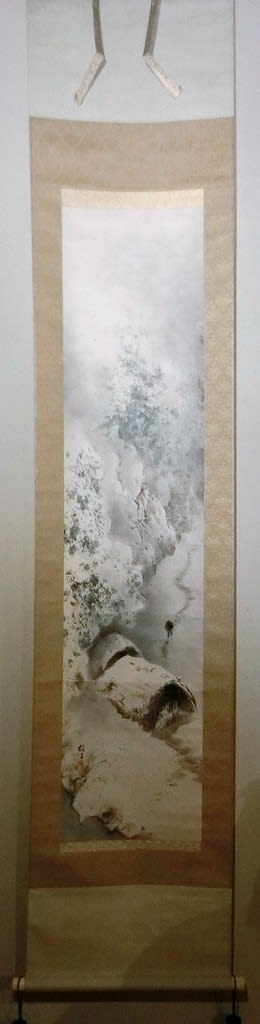

本日の作品には東北の雪国に育った小生には懐かしく感じられる光景が描かれています。

雪渓 木島桜谷筆 その8

紙本淡彩軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横430*縦2205 画サイズ:横300*縦1340

描かれているのは炭小屋でしょうか? それとも漁師の小屋でしょうか?

雪の中に続く足跡の道が描かれている人の生活を表現しているように思えます。

共箱の題字と落款と印章は下記のとおりです。

いつ頃の作品でしょうか? 昭和8年(1933年)の第一四回帝展を最後に衣笠村に隠棲し、漢籍を愛し詩文に親しむ晴耕雨読の生活を送っています。木島桜谷は大正元年9月に京都近郊の田園地帯にあった衣笠村の土地を買得し、建物は翌年から大正3年にかけて順次建設されました。現在は「櫻谷文庫(おうこくぶんこ)」として遺されています。

木島桜谷が当地に転居したのが契機となり、土田麦僊、金島桂華、山口華楊、村上華岳、菊池芳文、堂本印象、西村五雲、小野竹喬、宇田荻邨、福田平八郎、徳岡神泉などの著名な日本画家が移り住み、「衣笠絵描き村」と呼ばれたそうです。他にも、洋画家の黒田重太郎、映画監督の牧野省三も近くに住んでいました。それまでは四条派という言葉通り、洛中に居を構えることが多かった画家たちが、自然環境に恵まれ眺望に恵まれた衣笠村に移り住んだ事実は、近代の日本画家が求める表現、或いは日本画家に求められた職能の変化を物語っているように思えます。

木島桜谷の作品は初期、中期、晩期でガラリと画風が変わっており、晩期は南画風の文人画が多くなっています。

四条派の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と情趣ある画風で、「大正の呉春」「最後の四条派」と称された画家ですが、冴えた色感をもって静かに情景を表現しているのが作品の大きな特徴となっています。

作品には細やかな愛情が感じられ、観る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな画風ですね。その繊細さ故か、晩年は徐々に精神を病み、昭和13年11月13日枚方近くで京阪電車に轢かれ非業の死を遂げています。享年62・・・・。

この作品とほぼ同時期に「山径春色図」という作品を入手しています。同じように樵らしき人物が春の山中を歩いている後ろ姿が画中にある作品です。家内と二人で深夜に鑑賞しながら「ふたつともいい作品ね。」と語り合いました。ちょっと照明の明るさを落としてみるといいかもしれませんね。

この作品はまた後日・・。