本日は伊東深水らしき作品の紹介です。「らしき」というのはあくまでも真作とは断定できていない、もしくは断定できないということですのでご了解ください。当方では真作を求める登竜門としての位置付けの作品としています。

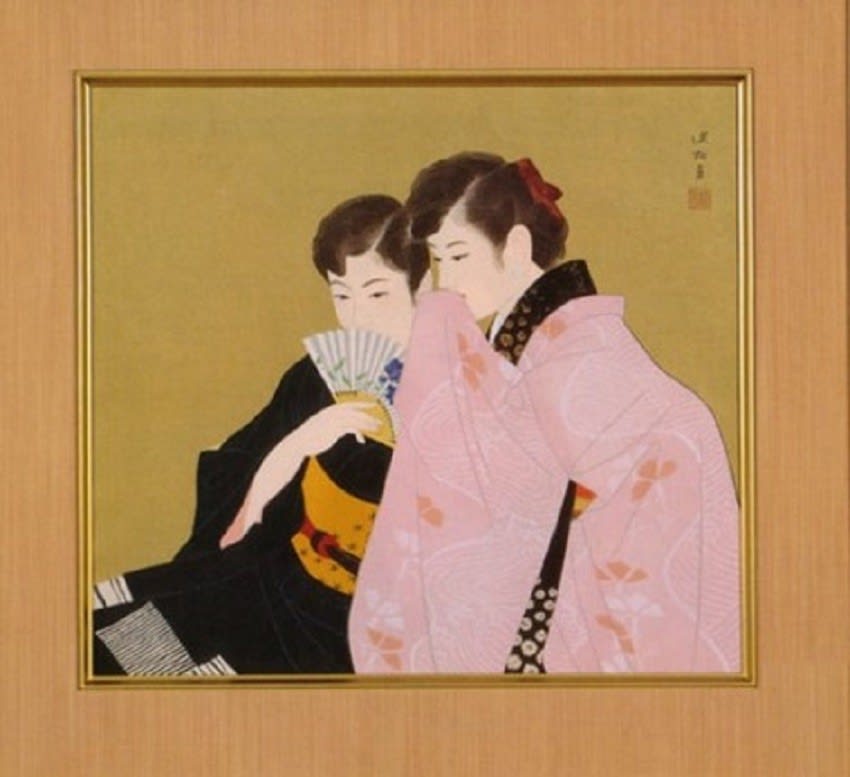

楽屋 伝伊東深水筆 その9

紙本水彩額装 共シール付 浜田台児鑑定シール タトウ+黄袋

F20号程度 全体サイズ:横920*縦830 画サイズ:横700*縦610

F20号程度 全体サイズ:横920*縦830 画サイズ:横700*縦610

真作ならば伊東深水の作風でこの作品のように太い輪郭線が特徴なのは昭和30年頃の作のようです。

この絵のようなこのモダンさ?はピカソやマティスなど近代の西洋絵画の影響を受けているとのこと。直接的に影響を受けたのは中国・宋時代における磁洲窯の磁器だとも・・・。

この説明内容は下記のなんでも鑑定団に出品されていた作品への説明からです。独特な髪の描き方が本作品と共通しています。

さらに説明によると昭和30年4月に日本橋高島屋で宋時代の磁器の展覧会があり、2日間通ってじっくり眺めたようです。その感銘を作品にしたのがこの頃の作品とか・・。

宋時代の磁器の豊満さ、ボリューム感、安定感、磁洲窯の黒の線の太さというようなものを現代の女性美に重ねた深水らしい美人画とされるのはこの頃の作の特徴とか・・???

髪の毛の描きが磁洲窯の鉄絵のよう・・確かにそのような兆候はあります。

共シールからは「楽屋」という題のようです。同構図の作品には後述しますが、他に幾つかの題名があるようです。

濱田台児のシールが共シールと共に添付されており、こちらは「楽屋之図」となっています。

*どうもこのシールの貼る場所がいまひとつかな・・?

本作品の真偽のほどは分かりませんが、落款や印章の「此君亭深水」は特に出来の良い作品に記し、印章の「此君亭」はそれに準ずる作品(本作品など)に押印されていると一般的に推定されているようです。ただしこの点は根拠のあるものとは当方では判断していません。

*本作品の印章の検証は未了ですのでご了解ください。

落款や印章の「此君亭」についての上記の内容の記事は下記のものです。

鑑定シールは浜田台児によるものとされています。浜田台児の略歴は下記のとおりです。

*********************************

浜田台児(旧字体:濵田 臺兒):1916年(大正5年)11月15日~ 2010年(平成22年)9月1日)。鳥取市出身の日本画家。本名は浜田健一。伊東深水、橋本明治に師事する。

日展に出品を重ねる。鮮明な色彩による人物・花鳥画を得意とする。1975年(昭和50年)日展文部大臣賞、1980年(昭和55年)日本芸術院賞受賞、1989年(昭和59年)日本芸術院会員。日展顧問。 画集に『浜田台児画集』(邦画会、1961年)がある。 2010年9月1日、東京都杉並区の病院で脳梗塞のため死去。93歳。

*********************************

伊東深水の作品には濱田台児の共シールのあるものは、真贋含めた数多くあるようです。詳しくは知りませんが、この共シールの落款などの字体に違和感はないように思いますが、このあたりからの推察は信頼のおける判断は難しいと思います。

作品中の落款や印章は下記の写真のとおりです。

さて本作品のような構図の作品は伊東深水において他の作品がありますし、他の画家らも好んで描いているようです。

下記写真の右の作品は有名な「上村松園作 春宵」という作品です。

伊東深水の作品で同じような構図の作品で著名なのは歌舞伎座に飾られている下記の作品ですが、この作品では日本髪を結っている女性が題材となっています。この作品は多くが工芸画や版画などで出回っているようです。題名は上村松園に同じく「春宵」かな?

本作品と全く同じ構図の作品は数が少ないですが下記の写真のような版画を見かけます。題名は「ささやき」とのこと・・。

技法:木版画 (複製版画) 画寸:44.0 × 48.0 cm

制作年 1993年 版数:30版110摺 限定部数:300 版元:モモセ版

版画の画サイズは本作品よりかなり小さいようです。本作品は額から外してみても肉筆には相違ないのですが、模写の可能性がありますのでその点をご了解ください。負け惜しみのようですが、気にせず飾るには支障のない作品・・・???