2011年11月18日(金)、岩手県立花きセンター(胆沢郡金ケ崎町六原頭無2-1)の本館(管理棟)の「展示室」に展示されているシクラメンなど見に行きました。様々なシクラメンのほかにもハエトリソウ(ハエジゴク)ほか数種類の植物が展示されていました。

モウセンゴケ科 Droseraceae:オーストラリアを中心に、世界中に4属約100種がある。食虫食物として有名な仲間で、多くは多年草で、葉で虫などを捕らえる。1属1種のムジナモAldrovanda vesiculosaは、水生植物で、葉がすばやく動いて小動物を捕る。環境が悪化して生息地が急減しているのが気にかかる。モウセンゴケの仲間は、粘液を出し昆虫を捕らえる。いずれも日本に生育している。地中海沿岸に分布するドロソフィルム属も粘液で虫を捕らえる。

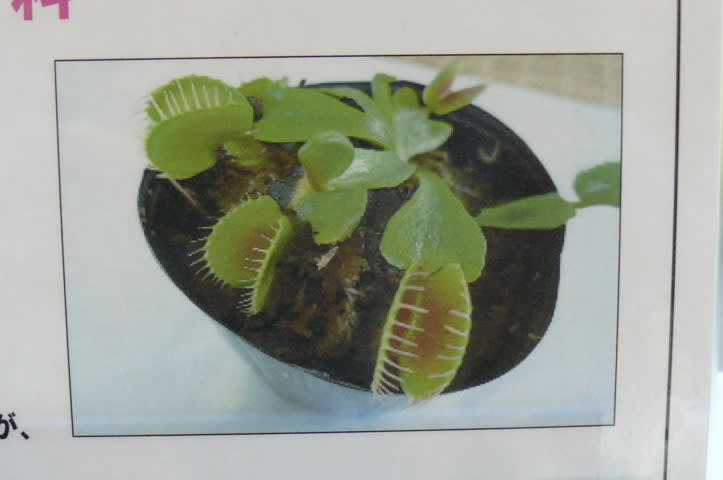

ムスキプラ(ハエジゴク) モウセンゴケ科 ハエジゴク(ディオナエア)属 Dionaea muscipula

アメリカ合衆国のノース・カロライナ、サウス・カロライナ両州に1種がある単型属。ムスキプラは、「ハエジゴク」または「ハエトリソウ」の和名がある常緑の多年草。葉の中央に左右3本ずつの感覚毛があり、虫がこれに触れると、あっという間に葉を折りたたんで虫を捕らえ、分泌液で養分を消化してしまう。空振りを避けるためか、感覚毛は1回の刺激では反応せず、2回目の刺激にすばやく反応して葉を閉じる。開花期は5~6月で、径1.5cmの白い花をつける。

管理:日当たりのよい湿地に育つ種類なので、水苔植えにして、戸外で育てる。虫の養分を吸収するけれども、生活のための養分は根から吸収し、葉で同化作用もするので、虫が全くいなくても、生育に問題はない。感覚毛に刺激を受けて閉じた葉は、やがてまた開くが、開閉運動によって早く老化してしまうので、いたずらに葉を刺激すべきではない。夏の高温は嫌う。冬は凍らない程度に保ち、休眠させる。冬も温室で生長を続けさせると、かえって株が消耗して、結果がよくない。休眠からさめる前の2月下旬が植え替えの時期で、同時に株分け、挿し木もできる。実生で殖やせるが、実が熟すと自然に種をこぼすので、早めに採取する必要がある。また、早く発芽能力を失うので、採り蒔きがよい。開花までには3~4年かかる。葉の組織培養で大量に殖やすこともできる。根の葉が少なく折れやすいので、生育途中の植え替えはしない。肥料はほとんど必要とせず、ハイポネックス程度にする。

[山と渓谷社発行「山渓カラー名鑑・観葉植物」より]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A8%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%B0%E3%82%B5 [ハエトリグサ(Wikipedia)]

http://kent.la.coocan.jp/Cultivation_of_Dionaea.htm [ハエトリソウの育て方]

http://yasashi.info/ha_00031.htm [ハエトリソウとは:ヤサシイエンゲイ]

http://www9.plala.or.jp/mosimosi/green/others/dionaea.htm [ハエトリソウ:花と観葉植物(葉っぱの岬)]

http://www.youtube.com/watch?v=ILKKWM76HFA [YouTube:ハエトリソウVSアオムシ]

http://www.youtube.com/watch?v=otosLP6uFxA [YouTube:食虫植物 ハエトリソウ捕食]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます