浦町神明宮(青森・橋本) 参拝日 2014.2.21(金)[Yahoo!地図]

・青森市中心部を社を探して徘徊。幹線道路から脇道に入った所で目的の社を見つけました。

・この時は大粒の雪が降り、周囲は真っ白になっていました。

・境内入口の様子。その社号標など。

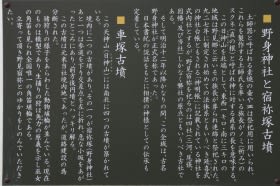

・由緒書き。祭神は『天照大御神(あまてらすおおみかみ)』。

・コンクリート製の鳥居。

・境内に入って右手に並ぶ数々の石碑。『猿田彦大神』や『山神』など、神々の名が刻まれています。

・雪に埋もれる社務所関連の建物。

・雪を頭に乗せた狛犬。

・二組目の狛犬。片方は完全に雪に埋没する一歩手前。

・参道脇に鎮座する境内社『岩木山大神』。

・『龍神宮』とその脇にたつ石碑。

・手水舎には雪のため近づけず。

・社務所。

・社の正面より。

・拝殿前の様子。社名額など。

・ガラス戸越しに拝殿内を覗いてみる。

・社の前から参道を振り返った図。

・雪対策なのか、拝殿側面にはシャッターが付いています。

・境内奥の大きな倉庫。

[Canon EOS 5D3 + EF24-105L]

・青森市中心部を社を探して徘徊。幹線道路から脇道に入った所で目的の社を見つけました。

・この時は大粒の雪が降り、周囲は真っ白になっていました。

・境内入口の様子。その社号標など。

・由緒書き。祭神は『天照大御神(あまてらすおおみかみ)』。

・コンクリート製の鳥居。

・境内に入って右手に並ぶ数々の石碑。『猿田彦大神』や『山神』など、神々の名が刻まれています。

・雪に埋もれる社務所関連の建物。

・雪を頭に乗せた狛犬。

・二組目の狛犬。片方は完全に雪に埋没する一歩手前。

・参道脇に鎮座する境内社『岩木山大神』。

・『龍神宮』とその脇にたつ石碑。

・手水舎には雪のため近づけず。

・社務所。

・社の正面より。

・拝殿前の様子。社名額など。

・ガラス戸越しに拝殿内を覗いてみる。

・社の前から参道を振り返った図。

・雪対策なのか、拝殿側面にはシャッターが付いています。

・境内奥の大きな倉庫。

[Canon EOS 5D3 + EF24-105L]