1/400 OLSCHIFFを作ったので、そのペーパーキットのメインである

シャルンホルストを作ることにした。

ドイツ海軍のシャルンホルスト (巡洋戦艦)はウィキペディアによると以下

のような戦艦。

第一次世界大戦後にドイツ海軍が建造した巡洋戦艦。シャルンホルスト級巡洋戦艦

の1番艦(ネームシップ)。

艦名はナポレオン占領支配からドイツが独立戦争を起こした際に活躍したプロイセン

陸軍の将軍、ゲルハルト・フォン・シャルンホルストに由来する。

ドイツ海軍は戦艦に分類し、イギリス海軍は巡洋戦艦に分類した。

・・・・・

ペーパークラフトを作成するにあたっては下記のサイトの画像を参考に進めていこう

と思っている。

http://www.militaria-house.com/schlachtschiff-scharnhorst.html

1/400 A4、型紙10枚 完成全長574mmとかなりでかくなる。

キットはJSCのもので紙質はいい。

購入はかなり前に紙模型.comさん(http://www.kami-mokei.com/index.html)より

入手。

失敗を考えると2部購入が理想。

A4スキャナで複製する方法もあるが、プリンタによって色質が変わってしまうので

お勧めしない。

キットは1/400 OLSCHIFFと同居しているので、OLSCHIFFの部品は先に切り取ってしまう

ほうが作業しやすい。

しかしまあ、右下がOLSCHIFFの甲板部品だが、シャルンホルストの甲板の大きさには

あきれる。

細かい部品がびっしりと印刷されている。

これを見ると完成させることができるのかといつも思う。

ほへー。

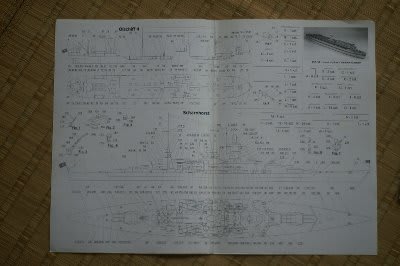

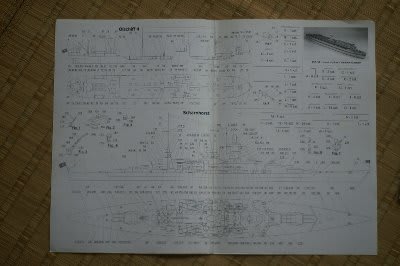

説明書。

英語、ポーランド語とかで書かれているみたいだが、さっぱりわかないので見ない

ようにしている。

頼りになるのはこの図面のみ。

日本の製品のように工程に従って図説がついてるわけでは無い。

また、やまおり・たにおりとか親切なものは一切ない。

まあ、そこが面白い。

作っているうちに、よく考えられているなあと感心することが多い。

・・・・・

さっそく組み立て開始。

今回もできるだけ画像で組み立て順序を説明していきたい。

ただし、完成するかどうかはわからない。

途中で挫折する可能性大。

船首部分のフレーム組み立て。

自分の場合、ペーパークラフトは鋏を使わず、デザインカッターナイフを使用している。

鋏で切るとどうしても切り口がつぶれてしまうので、カッターでスパッと切るのが好み。

中央部分のフレーム組み立て。

船尾部分のフレーム組み立て。

中心線と水面がぴったりくるように合体。

部品番号から判断すると、本来、まだ合体せず各船体フレームの側板を接着してから合体

するみたい。

ただ、その方法をとると側板の合わせ目をぴったりさせることに苦労しそう。

自分の方法で進めてみる。

側板部品。

切り口の白は組み立てた後でかなり目立つので、切り取ったこの段階で塗っておくように

する。

船体下部の黒い部分の切り口は、百均で買った筆ペンを使って塗ってみた。

薄いグレー部分の切り口はMr.Colorの軍艦色1が色合いも似ていたので使用してみた。

濃いグレー部分の切り口は”あかしや 筆ペン 彩”の銀鼠を使用。

このあかしや筆ペンは紙にあまりにじまず使いやすい。

船体側板部分の切り口塗装完了。

側板組み立ては船首から行うことにした。

微妙な反りは千枚通しを使って手のひらでごしごしとしごくとうまくいく。

アンカーの切り口に合わせて接着。

接着剤はコニシの木工用ボンドをたっぷり塗って、接着面をヌルヌルとした感じにすると、

張り合わせの調整がうまくできる。

ただほどほどに。

船首はこんな感じ。

中央部分の側面部品を船首部品に合わせて接着。

船尾側面部品も千枚通しでカーブをつけてやる。

船尾はこんな感じ。

裏面は底板が無いので、あばら骨むき出し。

画像ではわかりにくいが、このキットは側面にもう一枚張るようになっていて、立体感

を表している。

まずは前部から張り合わせ。

事前に千枚通しでカーブをつけるのを忘れないように。

次に後部側面。

船尾の先っちょはかなりカーブ付けが難しい。

中央部分の側板張り合わせ。

この部品は調整用に5mmほど長めになっているので、ピタッとなるよう少し切って調整

する。

平らな場所に置いて、変な浮き上がりが生じないよう適当な錘を載せて乾燥させる。

この段階に限らず、組み立て都度に平らな場所で水面がぴったりくるようにしないと、

後で大変になる。

・・・・・

完成までに半年ぐらいはかかると思う。

根気との勝負となる箇所もいくつかありそう。

注 自己流の組み立て順序なので、英語が堪能な方は必ず説明書を読んでください。

シャルンホルストを作ることにした。

ドイツ海軍のシャルンホルスト (巡洋戦艦)はウィキペディアによると以下

のような戦艦。

第一次世界大戦後にドイツ海軍が建造した巡洋戦艦。シャルンホルスト級巡洋戦艦

の1番艦(ネームシップ)。

艦名はナポレオン占領支配からドイツが独立戦争を起こした際に活躍したプロイセン

陸軍の将軍、ゲルハルト・フォン・シャルンホルストに由来する。

ドイツ海軍は戦艦に分類し、イギリス海軍は巡洋戦艦に分類した。

・・・・・

ペーパークラフトを作成するにあたっては下記のサイトの画像を参考に進めていこう

と思っている。

http://www.militaria-house.com/schlachtschiff-scharnhorst.html

1/400 A4、型紙10枚 完成全長574mmとかなりでかくなる。

キットはJSCのもので紙質はいい。

購入はかなり前に紙模型.comさん(http://www.kami-mokei.com/index.html)より

入手。

失敗を考えると2部購入が理想。

A4スキャナで複製する方法もあるが、プリンタによって色質が変わってしまうので

お勧めしない。

キットは1/400 OLSCHIFFと同居しているので、OLSCHIFFの部品は先に切り取ってしまう

ほうが作業しやすい。

しかしまあ、右下がOLSCHIFFの甲板部品だが、シャルンホルストの甲板の大きさには

あきれる。

細かい部品がびっしりと印刷されている。

これを見ると完成させることができるのかといつも思う。

ほへー。

説明書。

英語、ポーランド語とかで書かれているみたいだが、さっぱりわかないので見ない

ようにしている。

頼りになるのはこの図面のみ。

日本の製品のように工程に従って図説がついてるわけでは無い。

また、やまおり・たにおりとか親切なものは一切ない。

まあ、そこが面白い。

作っているうちに、よく考えられているなあと感心することが多い。

・・・・・

さっそく組み立て開始。

今回もできるだけ画像で組み立て順序を説明していきたい。

ただし、完成するかどうかはわからない。

途中で挫折する可能性大。

船首部分のフレーム組み立て。

自分の場合、ペーパークラフトは鋏を使わず、デザインカッターナイフを使用している。

鋏で切るとどうしても切り口がつぶれてしまうので、カッターでスパッと切るのが好み。

中央部分のフレーム組み立て。

船尾部分のフレーム組み立て。

中心線と水面がぴったりくるように合体。

部品番号から判断すると、本来、まだ合体せず各船体フレームの側板を接着してから合体

するみたい。

ただ、その方法をとると側板の合わせ目をぴったりさせることに苦労しそう。

自分の方法で進めてみる。

側板部品。

切り口の白は組み立てた後でかなり目立つので、切り取ったこの段階で塗っておくように

する。

船体下部の黒い部分の切り口は、百均で買った筆ペンを使って塗ってみた。

薄いグレー部分の切り口はMr.Colorの軍艦色1が色合いも似ていたので使用してみた。

濃いグレー部分の切り口は”あかしや 筆ペン 彩”の銀鼠を使用。

このあかしや筆ペンは紙にあまりにじまず使いやすい。

船体側板部分の切り口塗装完了。

側板組み立ては船首から行うことにした。

微妙な反りは千枚通しを使って手のひらでごしごしとしごくとうまくいく。

アンカーの切り口に合わせて接着。

接着剤はコニシの木工用ボンドをたっぷり塗って、接着面をヌルヌルとした感じにすると、

張り合わせの調整がうまくできる。

ただほどほどに。

船首はこんな感じ。

中央部分の側面部品を船首部品に合わせて接着。

船尾側面部品も千枚通しでカーブをつけてやる。

船尾はこんな感じ。

裏面は底板が無いので、あばら骨むき出し。

画像ではわかりにくいが、このキットは側面にもう一枚張るようになっていて、立体感

を表している。

まずは前部から張り合わせ。

事前に千枚通しでカーブをつけるのを忘れないように。

次に後部側面。

船尾の先っちょはかなりカーブ付けが難しい。

中央部分の側板張り合わせ。

この部品は調整用に5mmほど長めになっているので、ピタッとなるよう少し切って調整

する。

平らな場所に置いて、変な浮き上がりが生じないよう適当な錘を載せて乾燥させる。

この段階に限らず、組み立て都度に平らな場所で水面がぴったりくるようにしないと、

後で大変になる。

・・・・・

完成までに半年ぐらいはかかると思う。

根気との勝負となる箇所もいくつかありそう。

注 自己流の組み立て順序なので、英語が堪能な方は必ず説明書を読んでください。