今朝も府庁に書類提出のため立ち寄り。

御所の中立売門を入ったところにカブを停めて、受付開始時間まで護王神社にお参り。

中立売から下長者町まで歩くと、イノシシが待つ護王神社が見える。

塀の屋根にイノシシがいる。

街中の立派な神社である。

護王神社HPより↓

御祭神 主祭神:和気清麻呂公命、和気広虫姫命

配 祀:藤原百川公命、路豊永卿命

沿 革

護王神社は、はじめ洛西の高雄山神護寺の境内に和気清麻呂公の霊社として祀られて

いましたが、確かな創建年は伝えられていません。

古くから「護法善神」と称されていましたが、嘉永4年(1851)、孝明天皇は和気公の歴史的功績を讃えて正一位護王大明神の神階神号を授けられ、明治7年(1874)、「護王神社」と改称して別格官幣社に列せられました。

明治19年(1886)、明治天皇の勅命により、神護寺境内から華族中院家邸宅跡地であった京都御所蛤御門前の現在地に社殿を造営、姉君の和気広虫姫を合わせ祀り、御遷座されました。

その後、崇敬者により境内に霊猪像(狛いのしし)が奉納され、いのしし神社とも呼ばれ親しまれています。

手水舎で手を清めて、イノシシさんにご挨拶。

もちろん狛猪。

「このところギックリ腰もなく、無事に過ごせますのは護王神社さまのおかげです」

本殿左手前に座立亥串(くらたていぐし)という願かけの串が、たくさん刺し立ててある。

亥串は2本組になっていて、1本はここに刺し立て、もう1本は家に持ち帰って神棚や玄関におまつりするとのこと。

本殿右手奥のほうにもう一つ手水舎がある。

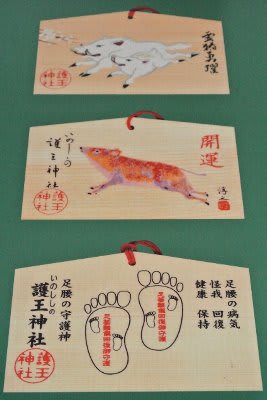

足腰に関するものがおまつりされている。

お参りしたあとはたくさんの猪さまを見学。

この天然木はイノシシの魂が入っているみたい。

絵馬。

北門が喜多門になっているところがにくい。

9時前に府庁にいくころには雨がポツポツときた。

御所の中立売門を入ったところにカブを停めて、受付開始時間まで護王神社にお参り。

中立売から下長者町まで歩くと、イノシシが待つ護王神社が見える。

塀の屋根にイノシシがいる。

街中の立派な神社である。

護王神社HPより↓

御祭神 主祭神:和気清麻呂公命、和気広虫姫命

配 祀:藤原百川公命、路豊永卿命

沿 革

護王神社は、はじめ洛西の高雄山神護寺の境内に和気清麻呂公の霊社として祀られて

いましたが、確かな創建年は伝えられていません。

古くから「護法善神」と称されていましたが、嘉永4年(1851)、孝明天皇は和気公の歴史的功績を讃えて正一位護王大明神の神階神号を授けられ、明治7年(1874)、「護王神社」と改称して別格官幣社に列せられました。

明治19年(1886)、明治天皇の勅命により、神護寺境内から華族中院家邸宅跡地であった京都御所蛤御門前の現在地に社殿を造営、姉君の和気広虫姫を合わせ祀り、御遷座されました。

その後、崇敬者により境内に霊猪像(狛いのしし)が奉納され、いのしし神社とも呼ばれ親しまれています。

手水舎で手を清めて、イノシシさんにご挨拶。

もちろん狛猪。

「このところギックリ腰もなく、無事に過ごせますのは護王神社さまのおかげです」

本殿左手前に座立亥串(くらたていぐし)という願かけの串が、たくさん刺し立ててある。

亥串は2本組になっていて、1本はここに刺し立て、もう1本は家に持ち帰って神棚や玄関におまつりするとのこと。

本殿右手奥のほうにもう一つ手水舎がある。

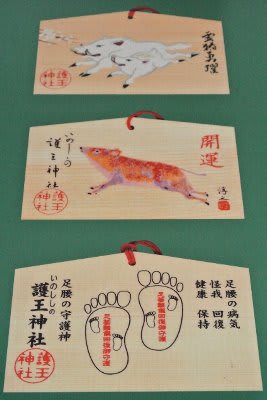

足腰に関するものがおまつりされている。

お参りしたあとはたくさんの猪さまを見学。

この天然木はイノシシの魂が入っているみたい。

絵馬。

北門が喜多門になっているところがにくい。

9時前に府庁にいくころには雨がポツポツときた。