『白樺教育館』のホームページに

137 市民の知を鍛える-竹内哲学と柳思想を越えて ーー「理論の哲学」から「体験の哲学へ」をアップしましたので、ぜひご覧ください。ご意見、ご感想をお待ちしています。

武田康弘

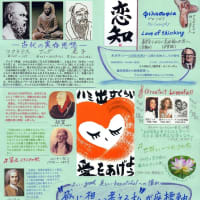

憧れ想うという恋心がなければ、人間的現実は成立しません。

2日前

憧れ想うという恋心がなければ、人間的現実は成立しません。

2日前

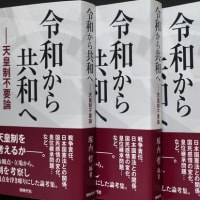

狂気の外務省に呆れる ! 天皇・皇族問題は、人権を超越している!!??

3週間前

狂気の外務省に呆れる ! 天皇・皇族問題は、人権を超越している!!??

3週間前

おくれました(謝) 新年おけでとうござます。年賀はがきです。

3週間前

おくれました(謝) 新年おけでとうござます。年賀はがきです。

3週間前

11月30日(土)の哲学対話は、哲学の中心=認識論と言語論です。五反田アイアイスクールで。

3ヶ月前

11月30日(土)の哲学対話は、哲学の中心=認識論と言語論です。五反田アイアイスクールで。

3ヶ月前

11月30日(土)の哲学対話は、哲学の中心=認識論と言語論です。五反田アイアイスクールで。

3ヶ月前

11月30日(土)の哲学対話は、哲学の中心=認識論と言語論です。五反田アイアイスクールで。

3ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

11月3日(日)午後2時~4時は、第一回の「日本共和主義研究会」を白樺教育館で

4ヶ月前

“体験の哲学”に満ち溢れていますね。

http://www.shirakaba.gr.jp/genesis/index.html

面白かったのは、以下の文学館・誕生秘話のことですか?

● 誕生秘話 ●

1.『志賀直哉文学館』から『白樺文学館』へ

ちょうど10年前の1999年2月に『志賀直哉文学館』の創設が始まり、それから丸2年、2001年1月に、それが『白樺文学館』として落成を迎えるまでの間、および開館後の数ヶ月間は、わたしの生涯の中でも最も多忙な時期でした。

今年2009年4月1日、その『白樺文学館』は、オーナーで二代目館長である佐野力さんから我孫子市に寄贈され、市が運営することになりました。初代館長であるわたしは、この機会に、文学館創成の過程を振り返り、検証し、その意味を明確にする必要と責任があると思いますので、『白樺文学館創成ー誕生秘話』をシリーズとして順次発表していくことにします。

1999年2月6日(土)、前日に「日本オラクル」の株式店頭公開を果たし、巨額の資金を手にした佐野さんは、わたしの家を訪れ、「武田先生、事情が変わ りました。お金があるのです。なにか面白いことを一緒にやりませんか。志賀直哉の文学館をつくるのはどうでしょう。武田塾の教育を広めるにも役立つと思う し。つくるにあたっては、理念も中身もすべて先生にお任せしたい。」と言いました。わたしは笑いながら即答しました。「いいですね。やりましょう。」

わたしは、馴染みの神田神保町(神田生まれのわたしは、神保町の大型書店や古書街でいつも遊んでいた)にある「八木書店」に依頼して資料の収集をはじ め、土地を購入し、理念をつくり、建物のコンセプトを考え、定期的に志賀直哉の勉強会を開き、奈良の志賀直哉邸を佐野さんと共に訪ね、・・・・私塾で子ど もたちの勉強をみながら、そんな多忙な日々を送って7ヶ月が経過したある日、「週刊朝日」(99年9月10日号)に載った佐野さんの発言で『志賀直哉文学 館』の構想を知った志賀直吉さん(注1)から、「父の遺言により、記念館の類をつくることは一切お断りします」という手紙が日本オラクル(株)に届いたのです。

9月なのに真夏のように暑い土曜日、佐野さんは困惑した様子でわたしの主宰する私塾『ソクラテス教室』を訪れました。「武田先生、どうしましょ う・・・」と言うので、わたしは即答しました。「佐野さん、何の問題もありませんよ。『白樺文学館』とすればいいのです。志賀は柳に誘われて我孫子に来た のですが、かれは同人誌「白樺」を代表する文学者であり、思想・文学・美術・音楽・教育等の白樺文化運動の一翼を担った人なのですから、ひろく白樺派を顕 彰する文学館とし、その中に志賀直哉に関する資料を展示すればOKです。」と。佐野さんは安堵し、その場で『志賀直哉文学館』は、『白樺文学館』になったのです。

私は内心、「よかった」と思いました。というのは、私小説作家である志賀直哉ひとりを顕彰する文学館ではどうしても趣味性が強くなり、未来を開き、公共性をつくることが難しいからです。

白樺派は、白樺山脈といわれるほどの大きな影響を各分野に与えた日本最大の文化運動ですが、活動があまりに多岐にわたった為、その真価・核心を思想的に明 らかにすることは未だに不十分です。そのため、白樺派を顕彰する文学館(注2)をつくるとなれば、困難の度は飛躍的に高まりますが、その価値もまたはるか に大きなものとなります。「これは、やりがいがある仕事になったな。」わたしは、そう思ったのです。

しかし、これが後に佐野さんとわたしとの別れを生む深因ともなりました。志賀直哉という一人の作家に拘る佐野さんは〈私性―趣味性〉に傾き、白樺派の精 神を現代に活かそうと発想するわたしは〈公共性―未来性〉に傾くのです。『志賀直哉文学館』から、白樺派を顕彰する『白樺文学館』とした時点で、佐野さんの最初の、そして赤裸々な「想い」を貫くことは出来なくなったのです。誰が計ったのでもなく、これは「運命」としか言いようがありません。

(注1) 志賀直吉さんは、志賀直哉の次男(長男は生後すぐに亡くなったので実際上の長男)で、岩波書店の専務を勤め、定年退職)

(注2) ほんとうは、名称は『白樺文芸館』の方がよいのですが、『志賀 直哉文学館』としてスタートしたため、『白樺文学館』という名称になりました。

すべてに神が宿っている、みたいな考え方がありますけど、すべてが哲学につながっているとも言えますね。

タケセンさんの教室がなぜ「白樺」なのかもよくわかりました。また、写真がお上手なのも合点がいきました。

タケセンさん。

●『志賀直哉文学館』より

『白樺文学館』のほうが、はるかに、いいです。

私と白樺派との出逢いは、

武者小路実篤の『人生論』でした。

高校入学して初夏のある日、

学校の図書館で昼休みに手にした『人生論』

一行一行読み進むにつれ、

目の前がぱぁーーーと本当に明るくなりました。

物理的に、一気に別世界の明るさに。

植物の葉も、生き生きと躍動してみえました。

後年、上野にピカソの絵が来たとき、

『ゲルニカ』などの絵に触れたときが、やはり、そうでした。

美術館から出たら、

上野の大木の枝も幹も、ほんとうにぐらぐらと動き、躍動して見えました。

こんなことがあるのかと、驚きました。

優れた芸術品には、

説明できない強烈な波動があると、

思わざるを得ないです。

『人生論』と名の付くのを始めてめくったのは、

中学1年のとき、家にあったトルストイの文庫本の「人生論」でした。

パリサイの徒という言葉など、

意味のわからない言葉がいろいろありましたが、

しかし、

その文章からの波動のようなものが、いきいきと、波動のように出ていて、

惹きつけられ、どんどん読み進められました。

武者小路実篤が、叔父のトルストイ好きに多大な影響を受けていたことを知り、

そういえば、どこかつながっているなと、思いました。

トルストイの『人生論』にも、

武者小路実篤の『人生論』にも、

ピカソの絵の実物にも、

巨大な波動が感じられました。

武者小路実篤の、人生論のなかでも「自然の意志」というものに特に共鳴しました。

小説は、ちょっと食いったりなかったのですが(笑)

白樺派の人々はいろいろいるようですが、

個人的には、

白樺派≒武者小路実篤≒自然の意志

という構図が、私の頭の中には強いです。

●白樺派は、いろいろなかたがたがいて、間口が広いのですね。

「学習院で学業成績下位を争った二人(直哉は二度落第)は共に東大に入ったが、権威主義とつまらない講義を嫌ってほとんど授業にも出ず、中退。

※当時は、学習院から東大へは文科ならば無試験入学。」

このあたりは、

武者小路と、志賀直哉の、

一人の人間として、地位も名誉もそんなものは、どうでもいい、

自分の内的な声、

自分の内的な実力、

それで、伸びていく

という、

非権威主義

個人主義

の気概を感じさせますね。

こういう気概も、白樺派の精神ですね。

話は変わりますが、

タケセンさんのおっしゃりる、

●「知識人と大衆」とか「大学人と一般人」という二分法が生 じ、両者の不断の交流をめざすべきという主張が出てきますが、こういう二分法は現代ではリアリティを欠くと同時に、よろこびが広がる生き方や民が主役の社 会をつくるためにはプラスになりません。」

●

「わたしは、人間の対等性(自由と平等)を基盤とする民主的な倫理思想がなければ、哲学(善美に憧れる人間の生)は「原理」を持てず、ただのイデオロギーに 陥ると考えていますが、それでは弱い思想にしかならず、人間の生の現実を輝かせ、支える力を持ちません。」

のくだりですが、

インテリゲンチャと大衆との二分法

を

越えて立ち上がる時代到来は、

まさに、今の気がします。

多くのインテリゲンチャが、自己保存欲で、

権威、権力に迎合して沈黙をしている今こそ、

「知識人と大衆」とか「大学人と一般人」という二分法を越えて、

民衆が、開眼し、覚醒し、

新しいステージに、

歴史的に、

主役として登場する時代だと。