かつての東海道は、今日の海道橋の手前で左折し150m程下って右折、

するとそこに渡り場が有り徒渡りすれば真っ直ぐ宿場に入り込んでいた。

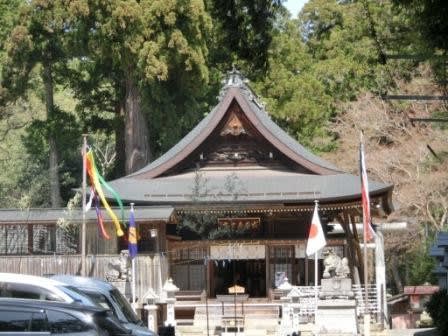

その後街道は付け替えられ、田村川に板橋が架かると、田村神社の森

を抜け表参道に出るようになる。

そこを左折し暫く行くと土山宿で、右折なら二の鳥居を潜って田村神社

の境内に入り込む。

田村神社は弘仁3(812)年に創建された古社である。

近江国(滋賀県)と伊勢国(三重県)の国境近くにあり、古来には都よ

り伊勢へと参宮する街道に沿った交通の要衝に鎮座している。

大和朝廷の命により征夷大将軍として蝦夷を平定した坂上田村麻呂を

主祭神として、また嵯峨天皇並びに倭姫命(やまとひめのみこと)を祀

っている。

坂上田村麻呂は、鈴鹿峠で人びとを苦しめていた鬼を退治したという

伝説のある人物だ。

新年初詣1月1日の歳旦祭や、神社では最も重要なお祭りと言われる

4月8日の郷中祭(例祭)が知られている。

神社が創建されたと伝えられる日に行なわれている。

更には毎年、2月17日、18日、19日の田村まつりとも言われる厄除

け大祭は、災いを治めるご大祈祷が三日三晩に渡り行なわれる。

その日は凡そ200の屋台が並び、県内外から20万人程の参拝客が訪れる。

表参道に出て右に折れ、三の鳥居を潜ると左に社務所、授与所や祈

禱殿があり、正面がご拝殿でその奥の神明石鳥居を潜り、厄落とし太

鼓橋を渡ると御本殿が鎮座している。

御本殿は銅板葺三間社流造りで、厄除けの神として信仰を集めると

同時に、北土山の鎮守として信仰されている。

(田村神社公式HPより)(続)