この三条大橋は、東海道の起終点、京への出入口だけに、周辺には

様々なエピソードが残されていた。

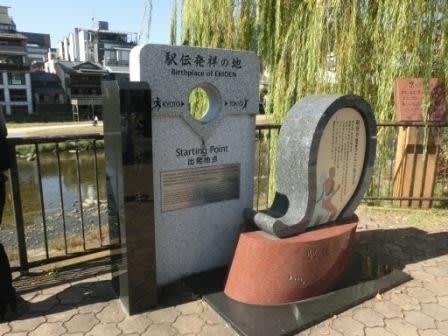

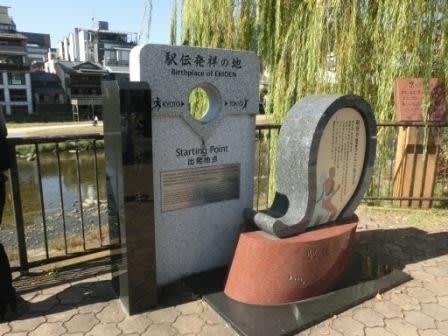

東詰北側の川縁には襷をモチーフにした「駅伝の碑」が立っていて

日本で最初の駅伝競走が、ここからスタートしたことを伝えている。

大正6(1917)年4月27日から3日間に渡り開催された、奠都(て

んと)五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競争」である。

京都・三条大橋をスタートし、ゴールは東京上野不忍池の博覧会正面

玄関であった。この間508kmを,23区間に分けリレー形式で昼夜を分

かたず走り抜けたという。

レースは関東組と関西組の2チームによって争われた。

結果は関東組の勝利で終わったが、ゴールテープを切ったアンカーは、

NHK大河ドラマ『いだてん』の主人公にもなり、この駅伝の発案者で、

「日本マラソンの父」と言われた金栗四三であった。

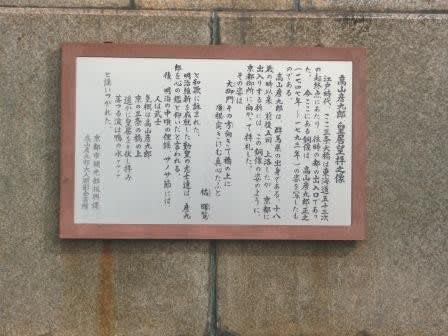

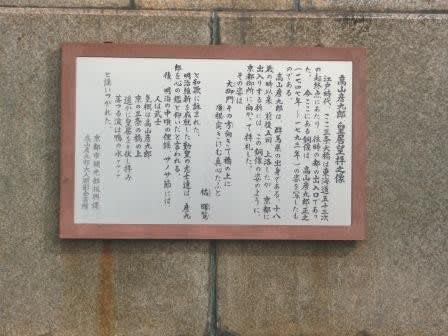

道路を隔てた反対側には、「高山彦九郎」の大きな像が見える。

地元ではこの像を、俗に土下座像とも呼んでいるらしい。

しかしこれは、土下座ではなく御所に向かって望拝する姿を現している。

群馬県出身の彦九郎は、江戸時代後期の思想家で、尊王運動の先駆者

で、幕末の勤皇の志士達に多大な影響を与えた人物と言われている。

諸国を巡り歩き、数回上洛したが、京都に出入りする折には、このよう

に京都御所に向かって礼拝したという。

銅像が初めて立てられたのは昭和3(1928)年に昭和天皇のご大典

(即位の大礼)を記念しての事で台座の文字は東郷平八郎が揮毫した。

その後戦時中の金属回収令による供出で一時姿を消したという。

代わりに、徳富蘇峰の揮毫により「高山彦九郎先生皇居望拝之趾」と

書かれた石碑が立てられたという。

戦後に成り、昭和36(1961)年に再建されたものが現在の像らしい。(続)

にほんブログ村

にほんブログ村

様々なエピソードが残されていた。

東詰北側の川縁には襷をモチーフにした「駅伝の碑」が立っていて

日本で最初の駅伝競走が、ここからスタートしたことを伝えている。

大正6(1917)年4月27日から3日間に渡り開催された、奠都(て

んと)五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競争」である。

京都・三条大橋をスタートし、ゴールは東京上野不忍池の博覧会正面

玄関であった。この間508kmを,23区間に分けリレー形式で昼夜を分

かたず走り抜けたという。

レースは関東組と関西組の2チームによって争われた。

結果は関東組の勝利で終わったが、ゴールテープを切ったアンカーは、

NHK大河ドラマ『いだてん』の主人公にもなり、この駅伝の発案者で、

「日本マラソンの父」と言われた金栗四三であった。

道路を隔てた反対側には、「高山彦九郎」の大きな像が見える。

地元ではこの像を、俗に土下座像とも呼んでいるらしい。

しかしこれは、土下座ではなく御所に向かって望拝する姿を現している。

群馬県出身の彦九郎は、江戸時代後期の思想家で、尊王運動の先駆者

で、幕末の勤皇の志士達に多大な影響を与えた人物と言われている。

諸国を巡り歩き、数回上洛したが、京都に出入りする折には、このよう

に京都御所に向かって礼拝したという。

銅像が初めて立てられたのは昭和3(1928)年に昭和天皇のご大典

(即位の大礼)を記念しての事で台座の文字は東郷平八郎が揮毫した。

その後戦時中の金属回収令による供出で一時姿を消したという。

代わりに、徳富蘇峰の揮毫により「高山彦九郎先生皇居望拝之趾」と

書かれた石碑が立てられたという。

戦後に成り、昭和36(1961)年に再建されたものが現在の像らしい。(続)