今日は何の日?2025年2月15日(土)

トップ

速報

科学・医療>科学・環境共同通信

【速報】大阪で目標値1460倍のPFAS検出

2025年02月13日 16時17分共同通信

大阪府と住友電気工業(大阪市)は13日、大阪府熊取町にある同社子会社敷地内の井戸から、国の暫定目標値の1460倍に当たる有機フッ素化合物(PFAS)が検出されたと発表した。

大阪府大阪市大阪府熊取町有機フッ素化合物

1月4日に教室を閉鎖した大学受験予備校「ニチガク」(東京商工リサーチ撮影)

1月4日に教室を閉鎖した大学受験予備校「ニチガク」(東京商工リサーチ撮影)ことしも受験シーズンが本番を迎え、受験生たちの戦いが始まった。ところが、年明け早々の1月4日、新宿にある老舗の大学受験予備校「ニチガク」が教室を閉鎖した。歴史と実績ある予備校として知られたが、受験直前の突然の事業停止で、生徒だけでなく従業員、講師も置き去りにして波紋が広がった。ニチガクの行き詰まりは経営環境が激変し、淘汰の波に晒される学習塾の苦境を浮き彫りにした。少子化が進むなかで、入試形態が多様化し、受験のトレンドも変化している。そこに、コロナ禍を転機に出現した新たなツールやプレイヤーが競争を激化させている。2024年は学習塾の倒産と休廃業・解散が過去最多を記録し、先行きの厳しさは増すばかりだ。(東京商工リサーチ情報部 増田和史)

「ニチガク」を経営していた(株)日本学力振興会(新宿区、以下ニチガク)は1982年の創業で、一貫して大学受験専門の予備校を展開してきた。

一時期は都内に3校の校舎を構えたが、最近は東京・西新宿の1校だけになっていた。生徒数は約130人。個人塾レベルの範囲は超えるが、大手予備校などとの規模の違いは歴然だ。教室は新宿という好立地だが、新宿や代々木は大手予備校がひしめく激戦地でもある。

老舗で中堅、という立ち位置だったが、生徒を集める営業手法は前時代的なアナログだった。同社の破産申立書によると、営業部門の関係会社が「受験生を持つ家庭の連絡先が記載されている名簿を手掛かりに、一軒一軒しらみつぶしに電話を架け、生徒を募集するという昔ながらの電話営業の手法を採用し、顧客である生徒を獲得していた」と記載されている。

1月4日に教室を閉鎖した大学受験予備校「ニチガク」(東京商工リサーチ撮影)

1月4日に教室を閉鎖した大学受験予備校「ニチガク」(東京商工リサーチ撮影)ことしも受験シーズンが本番を迎え、受験生たちの戦いが始まった。ところが、年明け早々の1月4日、新宿にある老舗の大学受験予備校「ニチガク」が教室を閉鎖した。歴史と実績ある予備校として知られたが、受験直前の突然の事業停止で、生徒だけでなく従業員、講師も置き去りにして波紋が広がった。ニチガクの行き詰まりは経営環境が激変し、淘汰の波に晒される学習塾の苦境を浮き彫りにした。少子化が進むなかで、入試形態が多様化し、受験のトレンドも変化している。そこに、コロナ禍を転機に出現した新たなツールやプレイヤーが競争を激化させている。2024年は学習塾の倒産と休廃業・解散が過去最多を記録し、先行きの厳しさは増すばかりだ。(東京商工リサーチ情報部 増田和史)

「ニチガク」を経営していた(株)日本学力振興会(新宿区、以下ニチガク)は1982年の創業で、一貫して大学受験専門の予備校を展開してきた。

一時期は都内に3校の校舎を構えたが、最近は東京・西新宿の1校だけになっていた。生徒数は約130人。個人塾レベルの範囲は超えるが、大手予備校などとの規模の違いは歴然だ。教室は新宿という好立地だが、新宿や代々木は大手予備校がひしめく激戦地でもある。

老舗で中堅、という立ち位置だったが、生徒を集める営業手法は前時代的なアナログだった。同社の破産申立書によると、営業部門の関係会社が「受験生を持つ家庭の連絡先が記載されている名簿を手掛かりに、一軒一軒しらみつぶしに電話を架け、生徒を募集するという昔ながらの電話営業の手法を採用し、顧客である生徒を獲得していた」と記載されている。

大阪・関西万博(4〜10月)が開かれる人工島・夢洲(ゆめしま)(大阪市此花区)。その一角にある市有地をめぐり、異例の事態が続いている。買い手が早期に決まり、上物もほぼ完成したのに、なぜか売れないのだ。何が起きているのか――。

■現場は「重要施設」の建設地

その市有地は、万博会場の玄関口となる大阪メトロ夢洲駅(1月開業)の約1キロ北東、約5500平方メートルの角地だ。関西電力子会社の関西電力送配電が変電所を建設中で、万博の開幕に合わせて完成予定という。

変電所は万博の閉幕後も、会場の跡地開発や、2030年に開業予定のカジノを含む統合型リゾート(IR)など島全域の電力供給を担う重要施設と位置付けられ、市側は23年度中の売却を目指して同年4月、売却額の算定を不動産鑑定業者に委託した。

算定額は非公表だが、市関係者によると「1平方メートルあたり約15万円(計約8億円)」。近隣のIR用地の評価額(売却の場合1平方メートルあたり12万円)を上回った。

市側はこれを同6月、第三者の不動産鑑定士らで構成される諮問機関・市不動産評価審議会に諮った。売却額が適正かどうかを契約に進む前にチェックする手続きだ。

■「異例」づくし、算定額は倍以上に

だが、審議会では算定方法などに疑問や異論が相次ぎ、市長への答申を見送る異例の判断が示された。別の算定方法などを採用すれば、より高い売却額が出せるはずだと考えたとみられる。

市への情報公開請求で開示された複数の文書などによると、市側はその後、同7月に別業者に算定を委託。24年2月には3回目の算定をさらに別の3業者に委託した。同じ市有地の鑑定評価が5業者によって繰り返されるのも異例のことだ。

ともあれ市側は同4月、10カ月ぶりに審議会への再諮問に臨んだ。

市関係者によると、再諮問価格は前回の倍以上となる「1平方メートルあたり約33万円(計約18億円)」。審議会の内容も非公表だが、前回生じた疑念などは解消されたとみられ、承認に至った。

■過ぎたデッドライン

これでようやく売却契約の準備が整った。市側が承認2日後に関電側に売却額を通知した文書には「10月10日までにご契約いただいた場合の金額」と記されていた。

だが、その日までに契約には至らず、1年がかりで決まった売却額は「無効」となった。市側が再度契約に進むためには、鑑定業者に再委託して売却額を再設定し、審議会に再諮問して再承認を得る必要がある。

契約に至らなかった理由について、市側や関電側は「協議中の案件にはコメントできない」とそろって言及を避けた。

■関係者「裏事情があるのでは」

ある不動産関係者は「仮に関電側が『売却額が高すぎる』と考えていれば、再承認される価格も受け入れられないだろう」と話す。市内全体の地価上昇は当面続くとみられるため、「増額は必須」と考えるからだ。

この間、関電側は市有地を一時的に借りる形で賃料を支払い続けている。早期に購入できていれば、以降の出費は不要だったと言えそうだ。

別の不動産関係者は「関電側は、購入時期が遅れるほど損になることは承知しているはず。何らかの裏事情があるのでは」といぶかしむ。

■担当者「値引きはありえない」

では例えば、市側が審議会でいったん承認された売却額を値引きすることは可能なのか。

市の契約部門の担当者は「通常はありえない」と即答する。市有地の売却は地方自治法に基づき、「適正な対価」によるものでなければならない。担当者は「適正な対価とは時価であり、審議会の承認価格がそれに該当する。値引きは法令上可能だが、前例は把握していない」と説明する。

宙に浮いたままの契約。この先、両者は折り合うことができるのか。関電側は「購入の意思に変わりはない」、市側は「引き続き協議を続ける」としている。(岡野翔)

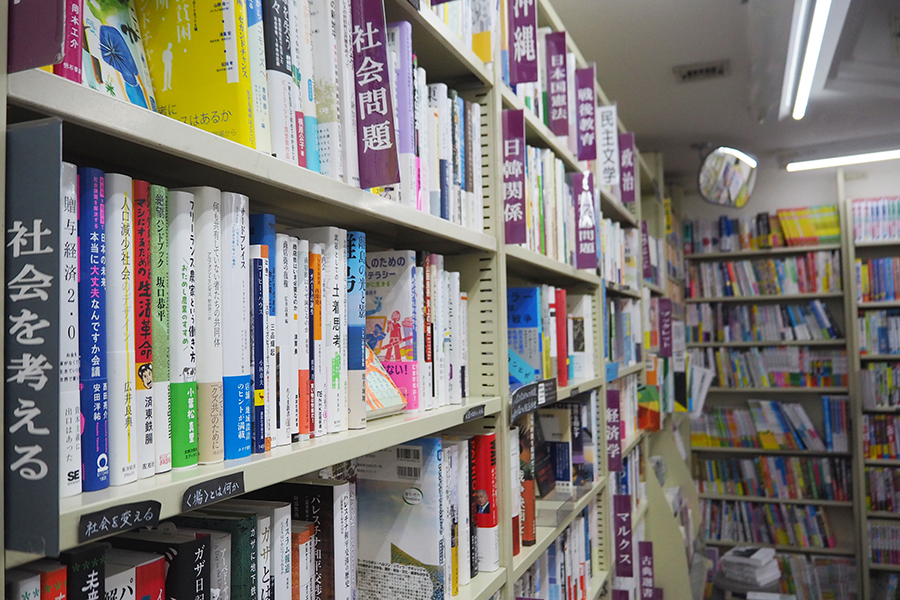

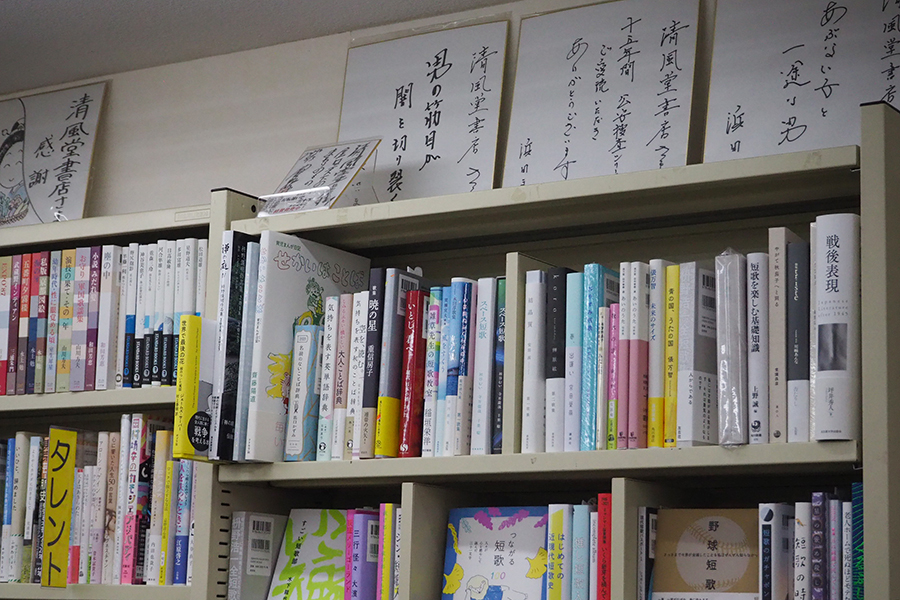

「清風堂書店」

大阪メトロ・東梅田駅の改札近くで、半世紀以上の歴史をもつ「清風堂書店」(大阪市北区)が2月末で閉店する。人文系やサブカルなど、店員のこだわりが感じられる品揃えは、コアな本好きや著者からも支持されていた。「街の本屋さん」が消えつつある昨今、家業を継いだ2代目の面屋洋社長と、約20年の勤務経歴がある土井昌則店長に、同店の歴史を通して改めて個人書店ならではの魅力を訊いた。

1967年に大阪駅前で開業した同店は、5年後に今の「梅田セントラルビル」地下1階に移転し、13坪からスタート。現在も残る地下2階の店舗と「自費出版サロン」以外にも、かつては同ビル内にコミックや教育書の専門店を構え、難波や堺でも店舗を展開。教育系の出版もおこなってきた。年々、紙の本離れで売り上げが減少し、入居ビルの建て替えを機に今回、約60年の歴史に幕を下ろす。

先代の頃は、東京の書店を模した倉庫のような店で、天井まで本がぎっしりと並んでいたそう。「周りから見えない本の壁だらけで、昼休憩で立ち読みする梅田のビジネスマン、専門書を見に来る人らが多く、昔は中高年男性ばかりの店だった」と面屋社長。土井店長は「女性も入りやすいよう女性誌を増やして付録を見やすく並べたり、棚を低くして開放的な空間にしていきました」と、振りかえる。

面屋社長によれば、書店のピークは1996年ごろ。その後ネット販売や電子書籍が台頭し、独立系は窮地に立たされる。同店では、実店舗の強みをいかすべく、店員の個性をいかした棚づくりをおこなってきた。

「自分の得意分野やパーソナルな部分を出した方が、共感した人が通ってくれる」と話す土井店長は、怪談やヘヴィメタルなどのサブカルコーナーを充実させ、特にコロナ禍以降は、著者を招いた配信イベントも増やしたという。タイのBLドラマが流行り出したころには、雑誌や原作本などの特集コーナーを作り、「タイ沼」の聖地としてファンが写真撮影に訪れるようにもなった。

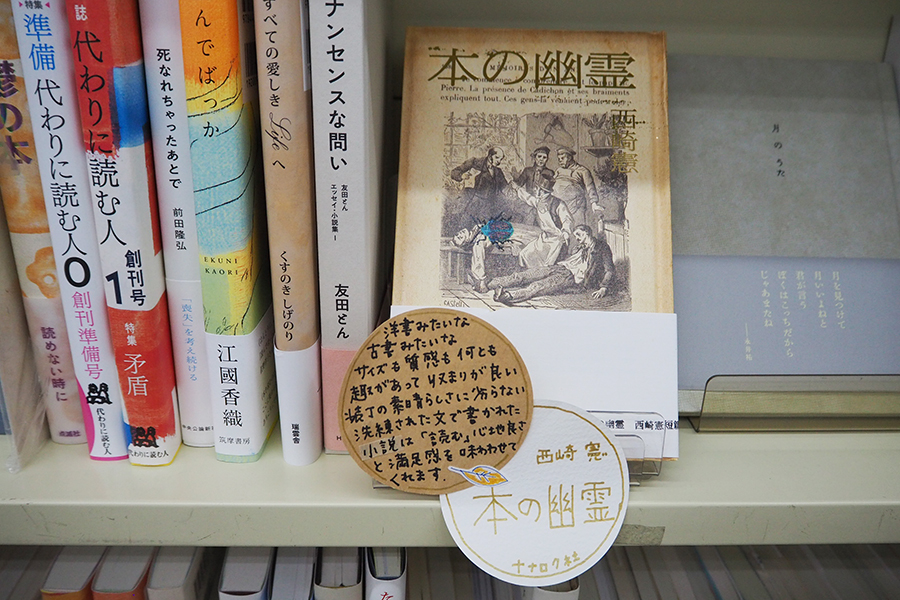

また、ある店員のおすすめポップから人気となった本も。その小説『本の幽霊』(著・西崎憲、ナナロク社)は古書のような優美な装丁に惹かれて手に取る人が増え、小さな版元では異例の約50冊が売れたそう。所有欲が刺激される未知の本との出合いは、来店したからこその醍醐味だ。

書店での1番のやりがいについて、「(客と)棚で会話する」と答えた面屋社長と土井店長。売れ筋や関連本などを並べた棚づくりをし、売れた本からどんな人が買ったのか想像する楽しさがあるという。「じゃあ、次はこの本もいけるかも?」と、棚の動きから需要を探っていくのが店員の腕の見せどころだ。

近年の大型書店ではセルフレジや検索機など、人との会話が減りつつあるが、個人経営ならではの客との近い距離感も魅力。面屋社長は「うちは『朝刊に出てた本はどれ?タイトルは知らんねんけど』みたいに尋ねられることも多く、それを機に新刊やおすすめ本の話で交流ができて、『今日は何が入ってる?』って聞かれる魚屋さんみたいですよね」と笑う。「清風堂書店」のSNSでの紹介を見た著者が直々に来店し、イベント開催に繋がったこともあったとか。

今後の書店業界では、AI分析での効率化された入荷・品揃えが重視される可能性もあるといい、「本のことを分かっている、ベテランクラスの店員さん達を活かせないのは、本当に残念」と面屋社長。その一方で、近年はさらに専門分野に特化し、副業やネットでの1人経営スタイルの個性派書店も増えつつある。

改めて、面屋社長は「書店は子どもからお年寄りまで、誰でも来れる敷居の低さで、いろんな世界をみつけれる。新聞を広げた時のように、目的以外のものも目に入るからこそ、世界が広がる良さがある。いい商売だな」と笑顔を見せる。店頭に張り出された、閉店告知ポスターの最後には「いつか書店の復活を夢見て!」の一文が添えられている────。

「清風堂書店」の営業は2月28日まで、時間は朝10時~夜10時(日祝は夜8時まで)。2月15日、23日、24日は著者本人からサインをもらえる「1日書店員イベント」を実施。今後の「清風堂書店」は、教育書や参考書などの出版部門や自費出版に専念する